Die Angst vor unbezahlbarem Wohnraum gehört laut einer Umfrage im Jahr 2024 zu den größten Sorgen der Menschen in Deutschland [1]. Der Neubau von Wohngebäuden wird oft als Lösung für die Wohnungsnot gesehen. Doch das hat Auswirkungen auf die Umwelt: Der Bau- und Gebäudesektor verursacht in Deutschland rd. 40 % der Treibhausgasemissionen [2], während etwa 50 % der massebezogenen mineralischen Rohstoffgewinnung in Deutschland auf Baumaterialien entfallen [3]. Bau- und Abbruchabfälle machen sogar mehr als die Hälfte des gesamten Gewichts des Abfallaufkommens aus [3]. Umbau und Weiternutzung bestehender Gebäude kann für die Umwelt deutlich nachhaltiger sein.

1 Bauen im Bestand in Deutschland

Das Bauen im Bestand, also Umbauten, Sanierungen, Modernisierungen und Gebäudeaufstockungen, können u. a. den Energiebedarf und Bauabfälle reduzieren, Rohstoffe sparen und die vorhandene Infrastruktur nutzen. Dennoch liegen die energetische Sanierungsrate in Deutschland mit weniger als 1 % pro Jahr weit unter den erforderlichen 4 %, die als notwendig erachtet werden, um die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten [4].

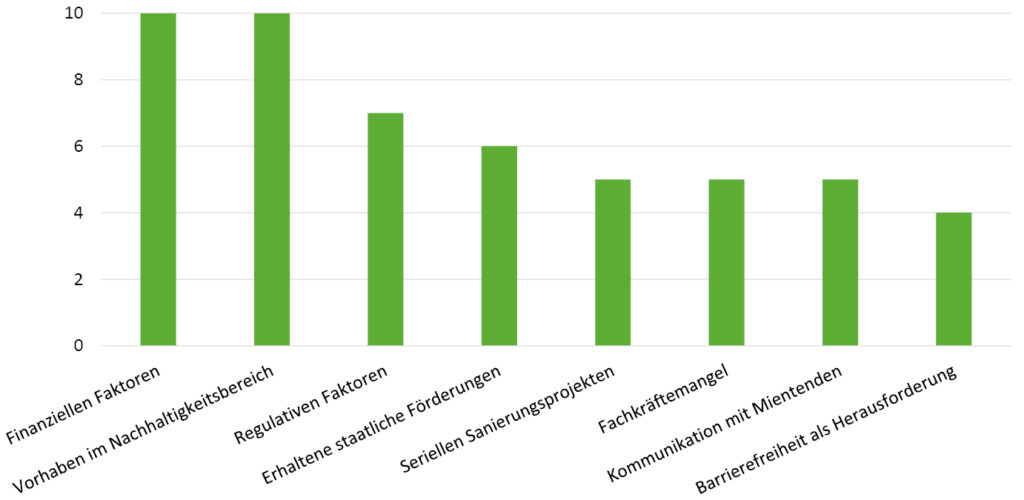

Wohnungsbauunternehmen spielen bei der Wärmewende eine entscheidende Rolle: Ihnen gehören über 40 % aller Wohneinheiten in Deutschland [5]. Doch wie nehmen diese Unternehmen die aktuelle Lage zur Sanierung wahr, und was motiviert sie dazu, Umbau- statt Neubauprojekte umzusetzen? Um das herauszufinden, wurden im Rahmen des Forschungsprojekts AdNEB ( Neues Europäisches Bauhaus weiterdenken: Nachhaltige Mobilität und resiliente Räume für mehr Lebensqualität ) am Umweltbundesamt zehn Wohnungsbauunternehmen befragt. Unter den befragten Unternehmen waren kleine, mittelgroße sowie große Unternehmen mit Projekten in Ost-, West-, Nord- und Süddeutschland in Klein- bis Großstädten mit wachsenden sowie schrumpfenden Bevölkerungen. Die Ergebnisse zeichnen ein Bild von Herausforderungen und Chancen für die Branche.

2 Die wichtigsten Themen für Wohnungsbauunternehmen

2.1 Finanzierung als wichtigstes Thema

Als wichtigstes Thema wurden finanzielle Faktoren genannt. Sechs von zehn befragten Unternehmen berichteten von positiven Erfahrungen mit staatlichen Förderprogrammen. So betonte der Geschäftsführer eines mittelgroßen Wohnungsunternehmens, das energetische Sanierungen mit besonderen stadtbilderhaltenden Maßnahmen durchgeführt hatte, dass der wichtigste Umstand die Förderkulisse sei und sie das Vorhaben sonst nicht unternommen hätten.

Trotzdem gibt es Verbesserungspotenzial. Mit besonderem Nachdruck haben einige Unternehmen betont, wie wichtig die Zuverlässigkeit von Förderzusagen sei, da kurzfristige Änderungen Unsicherheiten schaffen können. Die Geschäftsführerin einer kleine Wohnungsgenossenschaft, die ein Projekt zum seriellen Sanieren durchführte, erklärte: „Also wir brauchen schon zuverlässige Rahmenbedingungen.“ Besonders für nicht energetische Maßnahmen fehle es an Fördermöglichkeiten. Ein Umweltmanager einer großen Wohnungsbaugesellschaft in Ostdeutschland forderte, dass, wenn man das Bauen im Bestand wirklich fördern möchte, das Geld dorthin fließen müsste und nicht nur in energetische Maßnahmen.

Ein weiteres Problem sind Baupreissteigerungen und hohe Zinsen. So erklärte der Geschäftsführer eines kleinen Unternehmens: „Zu den hohen Baukosten, [sind] auch die Zinsen […] gestiegen […] Wir sind von 1 % auf 4–5 %. Das macht das Bauen relativ teuer.“

Problematisch sei zudem für einige Unternehmen die gesetzliche Begrenzung der Mieterhöhung im Zuge der Modernisierungen auf bis zu 8 %, mit einer Kappungsgrenze von 3 Euro/m² bzw. 2 Euro/m² (bei Mieten von weniger als 7 Euro/m²) (BGB 2002, § 559, Modernisierungsumlage). Der Geschäftsführer einer kleinen Woh nungsgenossenschaft in einer wachsenden Großstadt erklärte: „Wir haben jetzt im Moment 5,50 Euro für alle unsere Wohnungen als Durchschnitt, […] und ich werde […] ‚bestraft‘, weil ich unter 7 Euro die Wohnungen im Durchschnitt habe, dass ich dann [nur 2 Euro] an Modernisierungskosten […] umlegen darf.“

Die Hälfte der Unternehmen berichtete spezifisch über Erfahrungen mit Projekten im seriellen Sanieren – womit die industrielle Vorfertigung von Fassaden- und Dachelementen gemeint ist, die passgenau auf bestehende Gebäude montiert werden, um energetische Sanierungen schneller und kosteneffizienter umzusetzen (Bild 2). Diese Methode soll Bauzeiten reduzieren und die Belastung für Bewohnende minimieren. Drei von ihnen machten die Erfahrung, dass serielles Sanieren derzeit noch genauso teuer oder sogar teurer als konventionelle Sanierungsansätze ist. So beschrieb die Abteilungsleiterin einer mittelgroßen Wohnungsbaugesellschaft: „Kostengünstiger ist [es] bei uns jetzt auch noch nicht.“ Ein Geschäftsführer eines mittelgroßen Wohnungsunternehmens stimmte zu: „Das kann man natürlich tatsächlich nur dann auch finanziell stemmen, wenn […] entsprechende Fördermittel fließen.“ Es besteht aber auch Zuversicht, dass sich die erwarteten Kosteneinsparungen mit der Zeit ergeben werden: „Wenn man die Vorteile der Zeitersparnis […] wirklich objektiv mit in die Zahlen einrechnet, dann kann sich das in der nächsten Zeit relativ schnell doch rechnen.“ Die Vorteile für die Mietenden, die beim seriellen Sanieren nicht ausziehen müssen, wurden auch positiv hervorgehoben.

2.2 Technische Herausforderungen und Fachkräftemangel

Auch technische und personelle Faktoren erschweren das Bauen im Bestand. Besonders der Fachkräftemangel wurde als großes Problem von der Hälfte der Unternehmen genannt. So erklärte die technische Vorsitzende einer mittelgroßen Wohnungsgenossenschaft, dass sowohl die „Verfügbarkeit von Firmen [wie auch] die Neuakquise von Mitarbeitenden“ ein Problem sei. Dies könne auch Auswirkungen auf die Klimaziele haben. Der Geschäftsführer eines mittleren Unternehmens beschrieb die Lage in seiner wachsenden Großstadt, die sich das Ziel gesetzt hatte, eine Sanierungsquote von 10 % in der Stadt zu erreichen, so: „[…] Es wären auch gar nicht ausreichend Arbeitskräfte da gewesen und sind auch zukünftig nicht da, um eine Sanierungsquote von 10 % in die Realität umzusetzen.“

Besonders beim seriellen Sanieren mangelt es auch noch an Erfahrung. Eine Geschäftsführerin stellte fest, es brauche „auch viel Erfahrung von den Anbietern, die die serielle Sanierung machen, dass die auch wirklich wissen, wie […] sie damit um[gehen]“.

2.3 Kommunikation mit Mietenden als Erfolgsfaktor

Eine oft unterschätzte Chance: mit den Mieterinnen und Mietern ins Gespräch kommen. Denn ohne deren Mitwirkung ist eine erfolgreiche Sanierung kaum möglich. Eine Technik-Verantwortliche eines großen Wohnungsunternehmens erklärte: „Wir können ganz viel modernisieren, aber wenn das Fenster weiter offen steht, dann hat man leider gar nichts gespart.“ Ein anderer Geschäftsführer betonte die Wichtigkeit transparenter Kommunikation: „Es [ist] eben sehr wichtig […], die Bewohner da mitzunehmen, […] auch schon auf die hoffentlich später eintretenden Vorteile hinzuweisen, also geringerer Energieverbrauch, Verbesserung der Bausubstanz und Ähnliches […]. Das hat tatsächlich […] ein Stück weit zum Erfolg beigetragen.“

2.4 Staat und Regulierung: Mehr Zusammenarbeit und weniger Bürokratie

Sieben der zehn Unternehmen sehen Regulierung als bedeutenden Faktor. Besonders die Barrierefreiheit sei eine Herausforderung, was zu der Einschätzung führt, dass „der Neubau in manchen Fällen die bessere Alternative sei“, so die Geschäftsführerin einer Wohnungsgenossenschaft. Der Geschäftsführer eines mittelgroßen Unternehmens erwähnte ebenfalls Schwierigkeiten mit der Barrierefreiheit und äußerte die Bitte nach Vereinfachung und Beschleunigung bürokratischer Prozesse im Bauwesen: „Man muss die Hoffnung haben, dass es sich auch dann tatsächlich beschleunigt oder an der einen oder anderen Stelle vereinfacht wird.“

Gleichzeitig wurde die Zusammenarbeit v. a. mit regionalen Behörden oft als positiv bewertet. Einige forderten zudem mehr politische Unterstützung und Zusammenarbeit. Ein Technik-Verantwortlicher wünschte sich, dass die einzelnen Ministerien besser an einem Strang ziehen: „[…] Dass [bei den] relevanten Ministerien […] bessere Abstimmungen und Zusammenarbeit stattfindet […] [und] die Politik auch […] mit gutem Beispiel vorangeht und gemeinschaftlich auftritt. […] Das wäre schon hilfreich.“

2.5 Nachhaltigkeit gewinnt an Bedeutung

Trotz aller Herausforderungen zeigen sich positive Entwicklungen für die Umwelt. Alle interviewten Wohnungsunternehmen berichteten von Vorhaben und Bemühungen innerhalb ihres Unternehmens zum Thema Nachhaltigkeit beim Bauen und Wohnen. Sie erwähnten energetische Sanierungen, eigene Klima-Roadmaps, die Nutzung nachhaltiger Baustoffe, erfolgreiche Net-Zero-Projekte und den Ausbau erneuerbarer Energien. Ein Umweltmanager brachte es auf den Punkt: „[…] Man merkt schon, in der Branche in Bezug auf Nachhaltigkeit ist ein gewisses Bewusstsein da. In den meisten Fällen natürlich aus Zwang […], weil es jetzt ESG-Ratings gibt oder natürlich auch die neuen Gesetzesauflagen. […] Ich spüre bei uns relativ viel Offenheit für das Thema.“

ESG-Ratings (Environmental, Social, Governance) bewerten Unternehmen hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeitsleistung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Die Bewertungen basieren auf verschiedenen Kriterien wie CO₂-Emissionen, soziale Verantwortung oder Unternehmensethik und werden von spezialisierten Ratingagenturen erstellt.

Gleichzeitig gibt es auch Kritik an neuen Herangehensweisen und Vorgaben, wie bspw. der gebäudebezogenen Treibhausgasbilanzierung — mit dem Hinweis darauf, dass eine quartiersbezogene Bilanzierung sinnvoller wäre. Auch die sog. Solardachpflicht in einigen Bundesländern wurde erwähnt mit der Sorge, dass diese und ähnliche Pflichten finanziell nicht zu stemmen sein könnten. Gemeinschaftliche Lösungsansätze wie die kommunale Wärmeplanung und eine bessere Kopplung zwischen der Immobilien- und Energiewirtschaft wurden in diesem Zusammenhang mehrfach erwähnt.

2.6 Vergleich mit Planenden: Mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede

Ein Vergleich mit einer Befragung vor zwei Jahren unter Architekt:innen und Bauingenieur:innen zu Hindernissen und Anreizen [6] zeigt: Wenn es um die Wahrnehmung der wichtigsten Hindernisse und Anreize geht, sind sie sich überwiegend einig. In beiden Befragungen wurden regulative Hindernisse wie die vorgeschriebenen Stellplatzanforderungen und finanzielle Hindernisse wie hohe Kostenrisiken als ähnlich hinderlich wahrgenommen. Auch die Anreize – wie mehr Aufklärung über den Wert des Gebäudebestands oder gezielte Fördermittel für nicht energetische Baumaßnahmen – wurden ähnlich motivierend eingeschätzt. Während die Planenden jedoch risikoscheue Auftraggebende als mögliche Hindernisse nannten, spielen Sorgen vor Überraschungen beim Bauen oder ein unzureichendes ökologisches Bewusstsein in der Selbsteinschätzung der Unternehmen eine untergeordnete Rolle. Auch die Annahme, dass Abriss und Neubau günstiger seien als eine Sanierung, wurde von den Unternehmen überwiegend nicht bestätigt.

3 Fazit: Eine Branche im Wandel

Die Interviews mit Kleinst- bis Großunternehmen mit Bauaktivitäten über ganz Deutschland verteilt zeigen: Regulatorische und v. a. finanzielle Faktoren entscheiden über den Erfolg von Bauprojekten im Bestand. Dem Ruf nach Entbürokratisierung kann durch Initiativen wie die Umbauordnung begegnet werden, die Bauordnungen besser an die Anforderungen des Bauens im Bestand anpasst und bereits in den Landesbauordnungen Niedersachsens und Bremens umgesetzt wurde.

Fördermittel und verlässliche Rahmenbedingungen werden als unerlässlich wahrgenommen, um steigende Kosten zu bewältigen. Durch Initiativen wie z. B. die Integration des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) in die Förderkulisse werden weitere Aspekte des nachhaltigen Bauens im Bestand gefördert. Allerdings bedarf es besonders für nicht energetische Maßnahmen wie Aufstockungen oder Umnutzungen zusätzlicher Fördermöglichkeiten. Die Sorgen vor einer finanziellen Überlastung durch gesetzliche Umweltanforderungen können auch durch die Etablierung einer Kostenbetrachtung über den Lebenszyklus (LCC) verringert werden. Mögliche Interessenkonflikte zwischen Mietenden und Vermietenden bei der Modernisierungsumlage können durch gezielte finanzielle Instrumente verringert werden [7]. Auch technisches Know-how und ausreichend Fachkräfte sind Schlüsselfaktoren und erfordern u. a. gezielte Ausbildungsinitiativen [8].

Trotz der zahlreichen Herausforderungen haben die Unternehmen zugleich von vielen Lösungsansätzen berichtet: Eine zunehmende Offenheit für Nachhaltigkeit, die Nutzung innovativer Bauansätze wie das serielle Sanieren und die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Mietenden zeigen, dass sich die Branche bewegt. Auch der Vergleich mit Planenden macht deutlich, dass beide Berufsgruppen ähnliche Sorgen und Wünsche beim Bauen im Bestand haben und von einer engeren Zusammenarbeit und gezielten Förderungen profitieren können. Wohnungsbauunternehmen haben das Potenzial, eine Vorreiterrolle im nachhaltigen Bauen im Bestand zu übernehmen – wenn die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden.

Diese Forschung wurde im Rahmen des Eigenforschungsprojekts des Umweltbundesamts Neues Europäisches Bauhaus weiterdenken: Nachhaltige Mobilität und resiliente urbane Räume für mehr Lebensqualität (AdNEB) durchgeführt. Das AdNEB-Projekt knüpft an die Initiative der Europäischen Kommission, das Neue Europäische Bauhaus (NEB), an und fördert die sozioökologische Transformation von Städten. Es umfasst Projekte in den Bereichen nachhaltiges Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung, Klimawandelanpassung, Umweltgerechtigkeit und Mobilität.

Literatur

- R+V [Hrsg.] (2024) Aktuelle Ergebnisse: Die Ängste-Zahlen im Überblick [online]. Wiesbaden: R+V Allgemeine Versicherung AG. https://www.ruv.de/newsroom/themenspezial-die-aengste-der-deutschen/grafiken-zahlen-ueberblick

- BBSR (2020) Umweltfußabdruck von Gebäuden in Deutschland. Kurzstudie zu sektorübergreifenden Wirkungen des Handlungsfelds „Errichtung und Nutzung von Hochbauten“ auf Klima und Umwelt . BBSR-Online-Publikation Nr. 17/2020. https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/bbsr-online/2020/bbsr-online-17-2020-dl.pdf ?__blob=publicationFile&v=3

- Schubert, S.; Bartke, S.: Becken, K.; Schuberth, J. etr al. (2023) Umwelt und Klima schützen-Wohnraum schaffen – Lebensqualität verbessern. Empfehlungen von UBA und KNBau für einen nachhaltigen Wohnungs- und Städtebau . Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt. https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/umwelt-klima-schuetzen-wohnraum-schaffen

- Kobiela, G.; Samadi, S.; Kurwan, J.; Tönjes, A.; Fischedick, I. M.; Koska, T.; Lechtenböhmer, S.; März, S.; Schüwer, D. (2020) CO2-neutral bis 2035: Eckpunkte eines deutschen Beitrags zur Einhaltung der 1,5-°C-Grenze [online]. Wuppertal: Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH. https://wupperinst.org/p/wi/p/s/pd/924

- Spars, G. (2018) Die Etablierung großer Wohnungskonzerne und deren Folgen für die Stadtentwicklung [online]. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung. https://www.bpb.de/themen/stadt-land/stadt-und-gesellschaft/216870/die-etablierung-grosser-wohnungskonzerne-und-deren-folgen-fuer-die-stadtentwicklung

- DeTroy, S. E.; Rathgens, J.; Ilvonen, O.; Becken, K. (2025) The Barriers and Drivers of Building Refurbishments: An Investigation of Attitudes and Perceptions Among German Architectural Designers . (accepted for publication).

- Cludius, J.; Kenkmann, T.; Braungardt, S.; Hünecke, K.; Schumacher, K.; Bei der Weiden, M.; Stieß, I.; Meemken, S. (2024) Teilbericht Sozialverträgliche Dekarbonisierung im Gebäudebestand Anreiz- und Verteilungswirkungen von Instrumenten für die energetische Sanierung im Bestand . Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt. https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/sozialvertraegliche-dekarbonisierung-im

- Initiative Bauhaus (2024) Start der New European Bauhaus-Akademie [online]. Wien: Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK). https://initiative-bauhaus.at/start-der-new-european-bauhaus-akademie

Autor:in

Dr. Sarah DeTroy, Sarah.DeTroy@uba.de

Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Eigenforschungsprojekt AdNEB

Umweltbundesamt, Fachgebiet III 1.4, Stoffbezogene Produktfragen