Entwicklung wiederverwendbarer Wandbauteile aus Holz und massiven Baustoffen

In einer Konzeptstudie der TU München wurde untersucht, wie ein gezielter Einsatz der Materialsynergien von Holz und massiven Baustoffen ressourceneffiziente, vorfertigbare, dauerhafte, wieder- und weiterverwendbare Wandkonstruktionen ermöglicht. Die Ergebnisse bestätigen, dass die derzeitigen bauphysikalischen und baukonstruktiven Anforderungen erfüllbar sind, und dass geringere Umweltwirkungen zu erwarten sind, als bei einer Ausführung in Stahlbetonbauweise.

1 Warum die Kombination aus Holz und massiven Baustoffen?

Ein Blick auf die historische Baupraxis zeigt, dass die Materialkombination von Holz und massiven Baustoffen in der Vergangenheit häufig zum Einsatz kam. Gleichzeitig hat sich diese Bauweise teils als nicht dauerhaft (z. B. empfindlich für Feuchte-Einflüsse) und zu arbeitsintensiv erwiesen [1]. Mit modernem Wissen und innovativen Methoden besteht jedoch die Möglichkeit, dass sich das Potenzial solcher Bauweisen wieder nutzbar und gezielter einsetzen lässt. So erlauben beispielsweise die Möglichkeiten der technischen Trocknung von Holz und automatisierter Vorfertigung von Bauteilen eine Wiederbelebung einiger dieser „alten“ Techniken ohne deren Risiken.

Darüber hinaus war bei „alten“ Bautechniken auch häufig das Material und nicht – wie heute – die Arbeitszeit der relevante Kostentreiber. Ähnliche Entwicklungen sind heute wieder erkennbar, da durch materialspezifische Emissionen und Energiebedarfe sowie eine CO2-Bepreisung materialabhängige Zusatzkosten entstehen. Gleichzeitig fällt durch die Automatisierung von zeitintensiven Arbeitsschritten die reine Arbeitszeit weniger ins Gewicht.

Es ist also sehr wohl sinnvoll, „alte“ Bautechniken genauer zu betrachten, erneut zu bewerten und mögliche Potenziale auf der Basis der folgenden Prinzipien zu nutzen:

- hohes Maß an Vorfertigung

- möglichst Einbau trockener Bauprodukte (Vermeidung von Bautrocknung)

- dauerhafte, leistungseffiziente Konstruktionen

- vollständige Wieder- bzw. Weiterverwendbarkeit der Bauelemente

- Systemansatz mit geometrischer Flexibilität

- passiver sommerlicher Wärmeschutz

- thermisch-hygrische Wirksamkeit

- Anwendbarkeit bis zur Gebäudeklasse 5, mit der Möglichkeit zur Skalierung auf niedrigere Gebäudeklassen

2 Entwickelte Konzeptideen

Auf der Grundlage dieser Prinzipien sind fünf Konzepte für Außenwandkonstruktionen entstanden, die in unterschiedlichem Ausmaß auf den herkömmlichen Holzbauweisen (Holztafelbau und Massivholzbau) sowie dem traditionellen Mauerwerksbau basieren. Bei allen Konstruktionen handelt es sich um Konzepte, die vor einer Anwendung noch umfassenden Untersuchungen zu unterziehen sind. Sie sollen als Denkanstoß für eine modernisierte „alte“ Konstruktionsweise dienen.

2.1 Den Holztafelbau weiterdenken

Zwei Konzeptideen entstammen dem Holztafelbau: Anstatt den Zwischenraum zwischen den Holzständern mit reinem Dämm-Material (z. B. Mineralwolle) zu füllen, erfolgt eine Ausfachung mit Ziegeln, die neben deren dämmenden Eigenschaften zusätzlich zum Lastabtrag beitragen können.

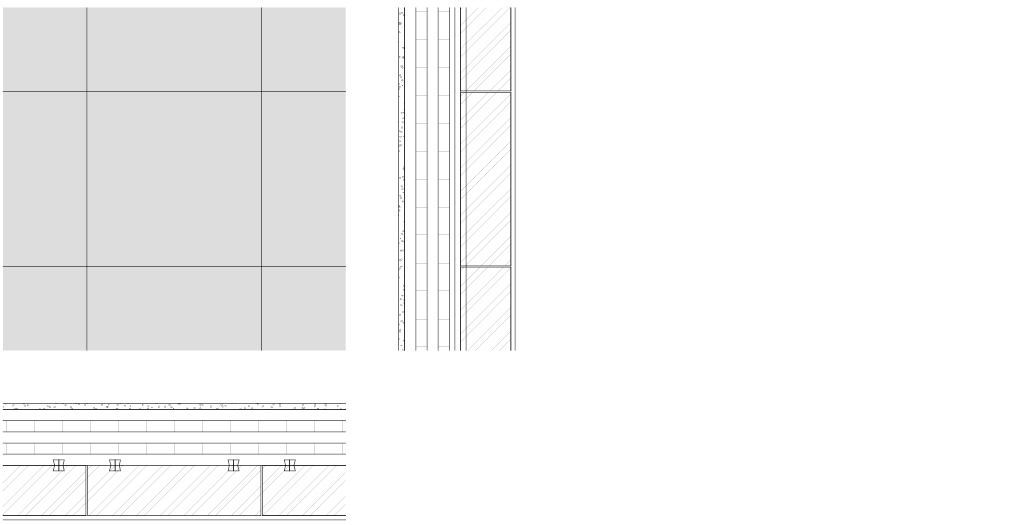

Für das Außenwandkonzept 1 (AW1) werden außenseitig Hochlochziegel mit – auf Materialbasis verglichen – guten wärmedämmenden Eigenschaften angeordnet. Anstelle einer klassischen Mauerung mit Dünnbettmörtel erfolgt die Befestigung an dahinterliegende Holzständer entweder durch quer gespannte Gewindestangen oder durch keilförmig geschnittene Schwalbenschwanzleisten. Die Holzständer lassen sich durch die Ziegel und den außen aufgebrachten Kalkputz gut vor den äußeren Umwelteinflüssen schützen. Innenseitig werden die Zwischenräume ausgedämmt und es wird eine Lehmplatte angebracht. Aufgrund der großen Dichte und der hygroskopischen Eigenschaften der Lehmplatte mit aufgebrachtem Lehmputz ergibt sich eine Verbesserung des Innenraumklimas und es entstehen Vorteile in Bezug auf den sommerlichen Wärmeschutz. Bild 1 zeigt die Dreitafelprojektion der Außenwandkonzepte 1 und 2.

Das Außenwandkonzept 2 (AW2) legt den Fokus auf die Optimierung des Innenraumkomforts mit besonderem Augenmerk auf den sommerlichen Wärmeschutz. Innenliegend sind massive Schalldämmziegel oder wahlweise Lehmsteine angeordnet. Die Steine werden durch Leisten mit Schrauben an die Holzständer gepresst. Als luftdichte Ebene ergänzt man eine Lehmplatte, die ebenfalls an den Leisten befestigt wird. Um gleichzeitig bei vertretbaren Bauteildicken einen ausreichenden winterlichen Wärmeschutz zu gewährleisten, bringt man, vor äußeren zerstörenden Einflüssen geschützt, zwischen den Ziegelebenen ein Vakuumisolationspaneel ein.

Der innovative Aspekt dieser Ansätze liegt im Verzicht auf Mörtel durch das Zusammenpressen der Ziegel mithilfe der Holzständer und somit einer Aktivierung des vertikalen Lastabtrags.

2.2 Den Massivholzbau weiterdenken

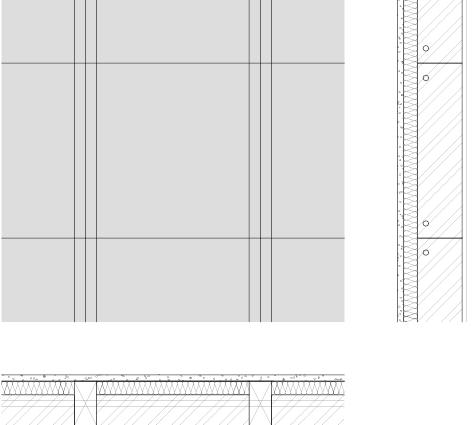

Ähnlich den Konzepten im Holztafelbau nutzt das Außenwandkonzept 3 (AW3) eine Ziegelebene, die durch keilförmige Holzverbinder mit der Holzkonstruktion verbunden ist (Bild 2). Diesmal entsteht die Verbindung der beiden Bauteilebenen jedoch durch vertikal angeordnete Leisten, die in den Randbereichen angeordnet werden. Die Ziegelebene besteht aus Hochlochziegeln und ist erneut außen angeordnet. Einerseits um das Holz vor Witterungseinwirkungen zu schützen und andererseits, um die – aufgrund der durch die gewählte Ziegelgeometrie bedingte niedrige Wärmeleitzahl – Dämmeigenschaften des Wandbauteils zu verbessern. In dieser Variante erfolgt ein gemeinsamer vertikaler Lastabtrag durch Holz und Ziegelkonstruktion. Zusätzlich kann die Holzkonstruktion einen horizontalen Lastabtrag gewährleisten, wodurch sich die Anforderungen an die Verbundwirkung der Ziegel reduzieren lässt. Innenliegend kann wie zuvor eine Lehmplatte angeordnet werden.

2.3 Den Mauerwerksbau weiterdenken

Bei diesen Varianten erfolgte die Konzeptentwicklung aus dem tragenden Mauerwerksbau heraus mit dem Grundgedanken eines vollständigen Verzichts auf Mauerwerksmörtel.

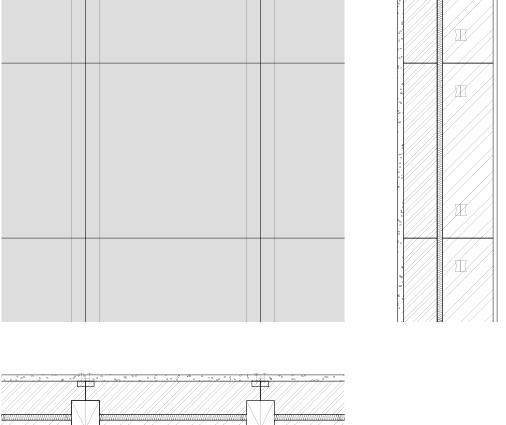

Das Außenwandkonzept 4 (AW4) besteht aus einem massiven Mauerwerk, das innen und außen jeweils durch ein Holztafelbauelement eingefasst wird (Bild 3a). Mithilfe von Gewindestangen lassen sich die Holztafelbauelemente an Schwelle und Rähm horizontal zusammenspannen und somit die Ziegel aneinanderpressen. Die Holztafelbauelemente besitzen beidseitig ein Übermaß, was eine Dämmebene ergibt. Außenseitig wird eine nichtbrennbare Gipsfaserplatte an die Holzständer geschraubt und davor eine hinterlüftete Fassade aus Holz realisiert. Innen befestigt man eine Lehmplatte mit Schrauben an den Holztafelbauelementen, wobei die dazwischenliegende Dämmebene als Installationsebene fungiert.

Das Außenwandkonzept 5 (AW5) besteht aus Hochlochziegeln, die ohne Mörtel verlegt werden (Bild 3b). Je Stockwerk wird ein Rähm und eine Schwelle aus Holz realisiert. Anschließend verlegt man in den Hohlräumen der Ziegel vertikal eine Gewindestange und verankert sie an den quer liegenden Holzbalken. Durch Vorspannen dieser Gewindestangen gegen das Holz werden die Ziegel vertikal aufeinandergepresst. Außen wird eine hinterlüftete Holzschalung angebracht, deren Leisten an Rähm und Schwelle geschraubt werden. Analog erfolgt auf der Innenseite eine Beplankung mit Lehmplatten, die damit gleichzeitig eine Installationsebene schaffen.

2.4 Vergleich der Konzeptideen

Die fünf verschiedenen Außenwandkonzepte bieten alle einen jeweils individuellen Lösungsansatz unter Berücksichtigung der in Abschnitt 1 beschriebenen Prinzipien. Die entscheidenden Aufgaben einer Außenwand, tragfähig und bauphysikalisch funktionsfähig zu sein, sind vorrangig sicherzustellen. Der folgende Abschnitt betrachtet daher die Bauphysik, das Tragverhalten und die Umweltwirkungen der fünf Außenwandkonzepte.

2.4.1 Bauphysikalische Einordnung

Durch eine stationäre Berechnung der Wärmedurchgangs-Koeffizienten werden die Abmessungen der Konstruktionen gewählt. Hierbei wird für die Ziegelsteine eine freie Geometriegestaltung zwischen 100 mm und 425 mm vorausgesetzt. Dieser Ansatz berücksichtigt, dass für eine spezielle Konstruktion auch ein entsprechendes Mundstück mit der benötigten Geometrie erstellt werden kann. Bei der Berechnung des Wärmedurchgangs-Koeffizienten berücksichtigt man die durch die Holzkonstruktion entstehenden Wärmebrückenbereiche.

Um für den sommerlichen Wärmeschutz eine Abstufung der Varianten ohne eine umfangreiche Simulation durchzuführen, wird die Berechnung auf die wirksame Wärmespeicher-Fähigkeit beschränkt, welche die zum Innenraum exponierte, thermische Masse einordnet. Dabei werden die Bauteilschichten bis zur ersten wärmedämmenden Schicht berücksichtigt – jedoch maximal bis zu einer Schichtdicke von 100 mm, falls diese überschritten wird [2].

Die Ergebnisse zur Einordnung des Wärmeschutzes der einzelnen Varianten sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Die Varianten mit innenliegender Dämmung besitzen im Vergleich mit den anderen Varianten deutlich geringere wirksame Wärmespeicherfähigkeiten und sind somit aus Sicht des sommerlichen Wärmeschutzes als risikobehafteter einzustufen. Bei der Verwendung von 32 mm Lehmplatten verdoppelt sich der Wert entsprechend und die Differenz zu den anderen Varianten verringert sich deutlich. Die besten Werte weist AW2 mit 35,38 Wh/(kgK) auf. Dies ist auf die innenliegend angeordneten, verhältnismäßig schweren Ziegel zurückzuführen.

| Wandkonstruktion | Bauteildicke [mm] | U-Wert [W/m²K] | Wirksame Wärmespeicher-Fähigkeit [Wh/kgK] |

|---|---|---|---|

| AW1 | 356 | 0,198 | 6,05 |

| AW2 | 326 | 0,204 | 35,83 |

| AW3 | 403 | 0,192 | 21,08 |

| AW4 | 356 | 0,194 | 6,05 |

| AW5 | 441 | 0,184 | 19,94 |

wirksame Wärmespeicher-Fähigkeit der Außenwandkonstruktionen

Zusätzlich zum sommerlichen Wärmeschutz führt eine höhere wirksame Wärmespeicher-Fähigkeit auch zu weniger stark fluktuierenden, operativen Temperaturen und damit zu einem robusteren, trägeren System. Bezogen auf die benötigte Anlagentechnik zur Konditionierung eines Innenraums besteht eine inverse Korrelation: Je mehr thermische Masse zum Innenraum exponiert und für Wärmetransport „zugänglich“ ist, desto weniger diverse und komplexe Anlagentechnik wird benötigt, um im Gebäudebetrieb das Raumvolumen zu konditionieren (bei ansonsten gleichbleibenden Randbedingungen).

Damit ergibt sich ein Ranking zum Potential für Anlagentechnik-Minimierung in absteigender Reihenfolge bezogen auf die wirksame Wärmespeicherfähigkeit: AW2, AW3, AW5, AW4/AW1.

2.4.2 Durchgehend nichtbrennbare Bekleidungsebene innen

Für einen Einsatz von tragenden Holzkonstruktionen in den Gebäudeklassen 4 und 5 wird – mit entsprechenden Abstufungsmöglichkeiten – zum Innenraum hin eine brandschutztechnische Bekleidung notwendig. Diese verzögert die Startzeit der Verkohlung. Bei allen Varianten wird hierfür innen eine Lehmplatte eingesetzt. Auf dem Markt befinden sich derzeit nichtbrennbare Lehmplatten, die sich grundsätzlich als brandschutztechnisch wirksame Bekleidung verwenden lassen. Es fehlen jedoch noch explizite Verwendbarkeitsnachweise für die Verschiebung des Verkohlungszeitpunktes. Eine mit der Neufassung der FprEN 1995-1-2 (2025) [3] eingeführte Bemessungsformel für tch auf der Grundlage von Lehmputz wird auch für Lehmplatten anwendbar sein. Es sei aber angemerkt, dass Lehmplatten zu größeren tch führen könnten [4]. Zweischalige Systeme aus Gipsplatte bzw. Gipsfaserplatten und Lehmplatten könnten als brandschutztechnisch wirksame Bekleidung eine ausreichende Verschiebung zur Anwendung der Konstruktionen nach MHolzBauRL (2024) [5] ermöglichen. Bei AW2 sind zusätzlich innenliegende, schwere, nichtbrennbare Ziegel angeordnet. In Kombination mit der Lehmplatte ist ein ausreichendes tch nicht ausgeschlossen und somit die Konstruktion mit einer Abweichung und – wie bei allen Konstruktionen – mit einem entsprechenden Verwendbarkeitsnachweis denkbar. Gegebenenfalls ist bei AW5 aufgrund des geringen tragenden Holzanteils ein Verzicht auf brandschutztechnisch wirksame Bekleidungen möglich. Hier besteht etwa die Möglichkeit, die Querbalken mit Ziegeln zu umschließen. Somit ließe sich auch die Querdruckbeanspruchung des Holzes verringern bzw. verhindern.

2.4.3 Durchgehend nichtbrennbare Bekleidungsebene außen

Aufgrund der Anordnung von außenliegenden, nichtbrennbaren Ziegeln ist ein potenzieller Verzicht einer außenliegenden brandschutztechnisch wirksamen Bekleidung denkbar. Voraussetzung hierfür ist, dass sich durch die Ziegel eine Verkohlung des Holzes über mindestens 30 Minuten verhindern lässt. Kommt wie bei der AW4 eine Gipsplatte bzw. Gipsfaserplatte zum Einsatz und weist diese eine Dicke von 18 mm auf sowie eine entsprechende Befestigung, sind die Anforderungen der MHolzBauRL (2024) [5] erfüllt.

2.4.4 Tragfähigkeit im Brandfall

Da bei allen Konstruktionen der vertikale Lastabtrag teilweise oder überwiegend über die nichtbrennbaren, im Brandfall formstabilen Ziegel erfolgt, ist denkbar, dass dies bei nahezu allen Konzepten für die im Brandfall verminderten Lasten ausreichend ist. Dies ist Gegenstand weiter Untersuchungen. Die für den horizontalen Lastabtrag notwendigen Holzbauteile sind entsprechend für den Brandfall zu bemessen. Hierbei ist natürlich das in den Gebäudeklassen 4 und 5 erforderliche Anbringen der zuvor beschriebenen Bekleidungen, zielführend.

2.4.5 Schallschutz

Ohne Versuchsdaten ist eine Einordnung der Bauteile bezüglich deren Schallverhalten schwierig. Grundlegende schallschutzverbessernde Eigenschaften sind eine hohe Masse bei geringer Steifigkeit, sowie die Schaffung von Masse-Feder-Systemen [6]. Bei AW1 und AW4 entsteht ein Masse-Feder-System durch die innenliegenden Installationsebene. AW2 besitzt im Vergleich zu den anderen Varianten die größte Masse. Aufgrund des primären vertikalen Lastabtrages in den Ziegeln sind AW1, AW2, AW4 und AW5 vom Körperschall wie gängige Ziegelkonstruktionen einzustufen. Bei AW3 erfolgt die Lastweiterleitung neben den Ziegel auch im Brettsperrholz. Daraus ergibt sich voraussichtlich ein Schallschutzverhalten, das zwischen dem einer Massivholz- und einer Ziegelwand einzuordnen ist. Maßgebend ist bei allen Varianten die Steifigkeit des Verbundes, weil darüber die Gesamtsteifigkeit des Bauteils und somit die Körperschallübertragung wesentlich beeinflusst wird.

Quelle: eigene Darstellung

2.4.6 Tragverhalten

Die Dimensionierung der einzelnen Wandkonstruktionen erfolgt auf einer Laststatik auf Grundlage folgender Annnahmen: Es handelt sich um ein fünfstöckiges Büro- und Wohngebäude der Gebäudeklasse 5 mit einer quadratischen Grundfläche von 12 m Länge und einer Höhe von 19 m. Die Deckenplatten sind einachsig tragend mit einer Spannweite von 6 m. Ausgesteift wird das Gebäude durch Wand- und Deckenscheiben. Vereinfachend wird keine Einspannung der Decke an Wandkopf und -fuß angenommen.

Beim Vergleich der unterschiedlichen Wandkonstruktionen fällt auf, dass AW1 eine fast herkömmliche Konstruktion mit einer Hintermauerschale und wärmedämmenden Ziegeln ist. Um der Laststatik gerecht zu werden, muss die Mauerwerksdicke mindestens 270 mm betragen, während die Holzständer in einem Rastermaß von 1,875 m angeordnet sind und der Stabilisierung dienen. Diese Konstruktion ist simpel, aber die Aussteifung durch das Zusammenspannen der Ziegel ist noch unerprobt.

Im Fall von AW2 wird schweres und leichtes Ziegelmauerwerk kombiniert. Die schwere Schicht trägt die Last und benötigt dafür eine Stärke von mindestens 85 mm, während die leichte Schicht mit einer Dicke von 160 mm für eine ausreichende Wärmedämmung sorgt. Diese Konstruktion nutzt die Materialeigenschaften effizient, aber auch hier sind weiterführende Versuche notwendig, um den Lastübertrag insbesondere in horizontaler Richtung zu überprüfen.

AW3 ist ein hybrides Konzept, bei dem die vertikalen Kräfte sowohl über die Mauerwerksschale als auch über die Brettsperrholzwand abgetragen werden. Die Mauerwerksdicke von mindestens 240 mm wird dabei durch den Wärmeschutz vorgegeben. Durch die Brettsperrholzelemente mit einer handelsüblichen Stärke von 90 mm bietet diese Konstruktion zusätzliche Tragreserven. Aufgrund der unterschiedlichen Steifigkeiten beider Baustoffe ist der gemeinsame Lastabtrag jedoch unklar und muss untersucht werden.

Ähnlich zu der ersten Wandkonstruktion wird auch bei AW4 der vertikale Lastabtrag über das innenliegende Mauerwerk aus Hochlochziegeln realisiert. Da diese Konstruktion jedoch eine separate Wärmedämmschicht vorsieht, ist die Verwendung von Ziegelsteinen mit einer höheren Druckfestigkeit möglich, was zu einer erforderlichen Mauerwerksdicke von 175 mm führt. Der horizontale Lastabtrag erfolgt über Holzwerkstoff-Platten, ähnlich wie im klassischen Holztafelbau. Auch diese Konstruktion ist simpel und nutzt die Materialien effizient aus, jedoch ist zu berücksichtigen, dass Schub- und Zuganker notwendig sind.

AW5 gleicht in Bezug auf den Lastabtrag einer klassischen Mauerwerkswand aus Hochlochziegeln im Dünnbettverfahren. Unter Berücksichtigung des Wärmeschutzes ergibt sich damit für das Mauerwerk eine Mindestdicke von 425 mm. Ob jedoch ein derartiger Lastabtrag auch ohne Mörtel möglich ist, gilt es durch Versuche zu überprüfen.

Zusammengefasst bieten die verschiedenen Außenwandkonstruktionen unterschiedliche Vorteile und Herausforderungen. AW1 und AW5 ähneln bewährten Konstruktionen, während AW2, AW3 und AW4 innovative Ansätze bieten, die tiefergehend zu untersuchen sind. Jede Konstruktion hat ihre eigenen Stärken in Bezug auf Tragverhalten, Wärme- und Brandschutz.

2.4.6 Umweltwirkungen

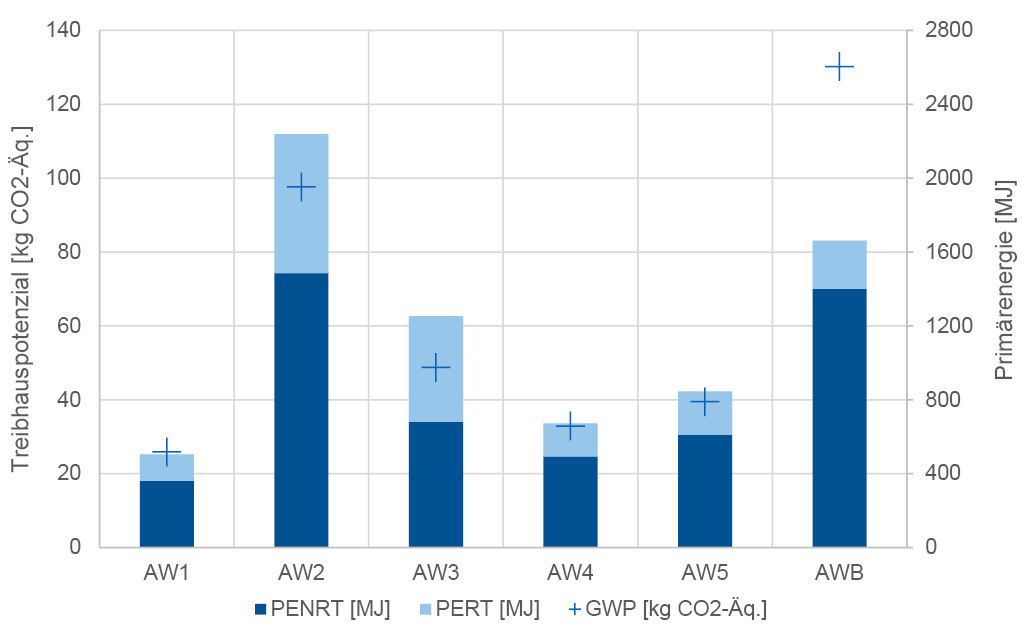

Die Umweltwirkungen der einzelnen erarbeiteten Außenwandkonstruktionen, hier das Treibhauspotenzial und der Primärenergiebedarf, ermöglichen eine Einordnung der Konstruktionen gegenüber einer Standard-Konstruktionsweise. Als Vergleichsgröße dient eine Stahlbeton-Außenwandkonstruktion (AWB) mit folgendem Schichtaufbau: Gipsputz (20 mm), Stahlbeton (180 mm), Dämmung (320 mm), Putz (10 mm). Bild 4 zeigt eine Übersicht der über den Lebenszyklus von 50 Jahren summierten Umweltwirkungen der Außenwandkonstruktionen, bezogen auf 1 m² Außenwand. Als Datengrundlage dient die Ökobaudat 2023-I-A1 [7].

Von den verschiedenen betrachteten Außenwandkonstruktionen schneidet AW1 mit einem Treibhauspotenzial (GWP) von 26 kg CO2-Äq. am besten und AW2 mit 98 kg CO2-Äq. am schlechtesten ab. Gleiches gilt für die eingesetzte erneuerbare (PERT) und nicht erneuerbare (PENRT) Primärenergie.

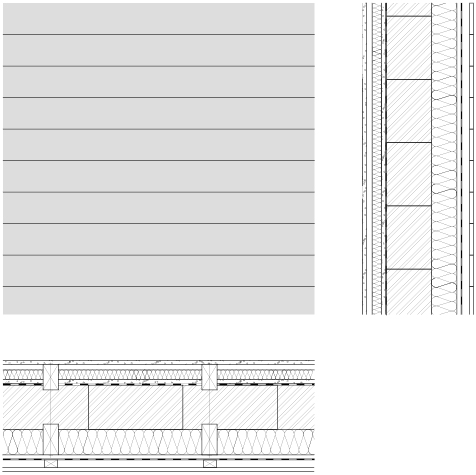

3 Studentische Projektwoche

Die beiden Außenwandkonzepte 4 und 5 wurden im Rahmen einer studentischen Projektwoche von Studierenden der TU München im Maßstab 1:1 realisiert. Schwerpunkt der Projektwoche war das „Machen“, die handwerkliche Umsetzung der kreativen Ideen und Planungen sowie die damit verbundenen Herausforderungen eines realen Bauprojekts mit interdisziplinärer Zusammenarbeit in all seinen Facetten. Bild 5 zeigt den Aufbau der AW5.

Nach Begutachtung und Bewertung der fertigen Konstruktionen lag der Fokus auf einem möglichst einfachen Rückbau, der eine Wieder-/Weiterverwendung der Konstruktionen bzw. ein Recycling der einzelnen Materialien erlaubt. Alle bereits zum Aufbau verwendeten Holzwerkstoffe, Fenster und Türen waren wiederverwendete Materialien. Bild 6 zeigt das fertiggestellte Mock-Up mit der Fassadenansicht des AW4.

Die Studierenden konnten damit erfolgreich die „Machbarkeit“ im wörtlichen Sinne bestätigen: die Konzeptideen AW4 und AW5 folgen im Aufbau den in Abschnitt 1 aufgestellten Prinzipien.

4 Was ist besser? – oder: Die Konzepte im Vergleich

Wie ist ein besonders guter Brandschutz im Vergleich zu einer schlechten Treibhausgasbilanz abzuwägen? Eine direkte Vergleichbarkeit der Ergebnisse der Außenwandkonzepte in den verschiedenen untersuchten Kategorien gestaltet sich schwierig. Die hier gewählte Vorgehensweise ist eine Nutzwertanalyse: eine Methodik, die die Entscheidungsfindung bei mehreren Einflussfaktoren unterstützt. Dazu werden zunächst Einflussfaktoren bzw. Bewertungskategorien definiert und anschließend jede Variante in diesem Einflussfaktor im Vergleich zu den anderen Varianten bewertet. Daraufhin werden die Faktoren mit einer Gewichtung versehen. Die hier festgelegten Faktoren, Gewichtungen sowie die resultierende Platzierung sind in Tabelle 2 zusammengefasst. Hierbei ist festzuhalten, dass es sich bei der Gewichtung und Auswahl der Bewertungskategorien um eine subjektive Festlegung durch die Autoren handelt. Bei einer geringeren Gewichtung des GWPs überwiegt z. B. AW2 in der Gesamtbewertung. Da jedoch künftig Umweltauswirkungen in der Bauindustrie eine höhere Berücksichtigung finden werden, erfolgte eine entsprechend hohe Gewichtung.

Tab. 2 Platzierung und Gewichtung der Einflussfaktoren für die Einordnung der Wände

| Bewertungs- kategorien | Gewichtung [%] | Varianten Platzierung | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| AW1 | AW2 | AW3 | AW4 | AW5 | ||

| Brandschutz | 10 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 |

| Wärmeschutz | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 |

| Schallschutz | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 |

| Bauteilaktivierung | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |

| Tragfähigkeit | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 |

| Dimensionen | 20 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 |

| GWP | 30 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 |

| Gesamtplatzierung | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | |

Einordnung der Wände

Die in der jeweiligen Kategorie auf Platz 1 liegende Variante schneidet in dieser Kategorie am besten ab. Es ist zu erkennen, dass AW2 in allen Kategorien bis auf das Treibhausgas-Potential (GWP) im Vergleich zu den anderen Varianten sehr gut abschneidet. Da dieses jedoch in die Gewichtung für die Endbewertung mit 30 % eingeht, ergibt sich eine Gesamtplatzierung auf Platz 3. AW4 überzeugt durch ein hohes Abschneiden in allen Kategorien und landet somit, obwohl diese in Bezug auf das GWP nicht die beste Variante ist, auf Platz 1. Die aktuellen Platzierungen der untersuchten Varianten in den einzelnen Kategorien basieren auf den durchgeführten Analysen. Ihre subjektive Bewertung orientiert sich dabei an dem übergeordneten Ziel, die Treibhausgas-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus hinweg zur reduzieren. Die Gewichtung der Kriterien spiegelt die Einschätzung der beteiligten Lehrstühle wider und stellt eine erste Orientierung sowie eine Empfehlung auf Grundlage des derzeitigen Kenntnisstands dar.

5 Fazit

Die untersuchten Konzepte basieren alle auf der Prämisse, dass ein gezielter Einsatz von Materialsynergien von Holz und massiven Baustoffen ressourceneffiziente, vorfertigbare, dauerhafte, wieder- bzw. weiterverwendbare Wandkonstruktionen ermöglicht. Diese Prämisse konnte für die fünf dargestellten Konzepte in einer Untersuchung bestätigt und erweitert werden. Es zeigt sich, dass die derzeitigen bauphysikalischen und baukonstruktiven Anforderungen erfüllbar sind. Die ökobilanzielle Betrachtung demonstriert drüber hinaus, dass bei Berücksichtigung des Lebenszyklus in der Planungsphase eine deutlich geringere Umweltwirkung zu erwarten ist als bei einer Ausführung in Stahlbetonbauweise. Im Hinblick auf die festgelegten Prinzipien ist eine Kombination aus tragenden, massiven Steinen und einen diese umfassenden Holztafelbau (AW4) das vielversprechendste Resultat.

Die Ergebnisse zeigen das Potenzial für die Weiterentwicklung der heute gängigen Bautechniken auf, welches durch Rückbesinnung auf traditionelle Materialkombinationen im Wechselspiel mit modernen Methoden der Vorfertigung und Automatisierung entsteht. Um eine breite Anwendung der entwickelten Wandkonzepte in der Praxis zu ermöglichen, sind weitere Forschungsarbeiten und Versuche, insbesondere im Hinblick auf das Tragverhalten und die Steifigkeit, erforderlich.

Literatur

- Ahnert, R.; Krause, K. H. (2002) Typische Baukonstruktionen 1860 bis 1960. Zur Beurteilung der vorhandenen Bausubstanz; Holzbalkendecken, Massivdecken, Deckenregister, Fußböden, Erker und Balkone, Verkehrslasten im Überblick. 6., stark bearb. u. erw. Aufl. Berlin: Verl. Bauwesen, Ausgabe 2002, Bd. 2.

- Schild, K.; Willems, W. M. (2013) Wärmeschutz. Grundlagen – Berechnung – Bewertung.2. Aufl. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden (Detailwissen Bauphysik).

- FprEN 1995-1-2 (2025) Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion von Holzbauten – Teil 1–2: Tragwerksbemessung für den Brandfall.Dt. u. engl. Fassung FprEN 1995-1-2:2025.

- Liblik, J.; Just, A. (2016) Performance of Constructions with Clay Plaster and Timber at Elevated Temperatures. In: Energy Procedia 96 (2), S. 717–728. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2016.09.133.

- MHolzBauRL (2024) Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Bauteile und Außenwandbekleidungen in Holzbauweise[online].www.dibt.de/de/aktuelles/meldungen/nachricht-detail/meldung/muster-richtlinie-ueber-brandschutztechnische-anforderungen-an-bauteile-und-aussenwandbekleidungen-in-holzbauweise-mholzbaurl-1 [Zugriff am: 17. Jun. 2025]

- Blödt, A.; Rabold, A.; Halstenberg, M. (2019) Schallschutz im Holzbau: Grundlagen und Vorbemessung: Holzbauhandbuch, Reihe 3, Teil 3, Folge 1.[online].https://informationsdienst-holz.de/fileadmin/Publikationen/2_Holzbau_Handbuch/R03_T03_F01_Schallschutz_Grundlagen_Vorbemessung_2019.pdf [Zugriff am: 17. Jun. 2025]

- BMWSB (2023) Ökobaudat 2023-I-A1. Ökobaudat Informationsportal Nachhaltiges Bauen [online]. Berlin: Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR). http://www.oekobaudat.de [Zugriff am: 16. Jun. 2025]

Autor:innen

Dominik Merk, M.Sc., dom.merk@tum.de

TU München

Lehrstuhl für Holzbau und Baukonstruktion

www.cee.ed.tum.de/hbb/startseite

Jennifer Gebhardt, M.Eng., jennifer.gebhardt@tum.de

TU München

Lehrstuhl für Massivbau

www.cee.ed.tum.de/mb/startseite

Dr.-Ing. Karl Martin Heißler, heissler@tum.de

TU München

Lehrstuhl für Gebäudetechnologie und klimagerechtes Bauen

www.arc.ed.tum.de/klima/startseite

Das Forschungsprojekt „Metastudie Ziegel 4.0“ und die studentische Projektwoche 2024 „Ziegel Hybrid 4.0“, in deren Rahmen diese Ergebnisse entstanden sind, wurden gefördert vom Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e. V.