Lehm gilt als ökologisch herausragender Baustoff: Er ist wiederverwendbar, extrem energiearm in der Herstellung und reguliert effektiv die Raumfeuchte. Die neue DIN 18940 ermöglicht tragende Lehmwände bis 13 m mit hoher Feuerwiderstandsdauer. Lehm schirmt elektromagnetische Strahlung in hohem Maße ab und eignet sich mit modernen Zuschlägen als wärmedämmende oder akustisch wirksame Baukomponente. Schwinden beim Trocknen kann durch geeignete Zuschläge verhindert werden; wasserfest wird Lehm durch gezielte Modifikation oder Beschichtung. Aktuelle Entwicklungen umfassen Stampflehmbau, innovative Lehmsteinvarianten, Lehmplatten und 3D-Druck aus Lehm für den modernen, nachhaltigen Hochbau.

1 Einführung

Langsam setzt sich die Erkenntnis durch, dass der Baustoff Lehm unter den Aspekten der Umweltschonung und der Nachhaltigkeit den üblichen industrialisierten Baustoffen wie Beton, Ziegel und Kalksandstein weit überlegen ist. Dazu einige Hinweise:

Lehmbauteile sind für tragende Wände zugelassen

Die neue DIN 18940 regelt die Verwendung von tragenden Lehmsteinwänden bis zu einer Höhe von 13 m. Die Wände erfüllen dabei auch die Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer von 60 min gemäß Gebäudeklasse 4.

Lehmprodukte haben einen besonders niedrigen Primärenergieinhalt

Der als Primärenergie oder graue Energie bezeichnete Energieaufwand, der alle Herstellungs- und Transportprozesse bis zum fertigen Produkt berücksichtigt, ist bei Lehmprodukten wesentlich niedriger als bei industriell erstellten Bauprodukten. Somit bedeutet die Verwendung von Lehmprodukten auch eine erhebliche Reduktion der CO2-Produktion ([1], S. 38).

Lehm ist wiederverwendbar

Lehm ist unbegrenzt wiederverwendbar. Trockener Lehm braucht nur zerkleinert und mit Wasser angefeuchtet zu werden, und schon lässt er sich wieder verarbeiten.

Lehm reguliert die Luftfeuchtigkeit

Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass Lehm relativ schnell Raumluftfeuchtigkeit aufnimmt, wenn diese über 50 % steigt, und diese wieder abgibt, wenn sie unter 50 % fällt. Wenn die relative Feuchte der Raumluft von 50 % auf 80 % steigt, nimmt ein ungebrannter Lehmstein nach 2 Tagen 30mal so viel Feuchtigkeit auf wie ein gebrannter Ziegel, ohne dass er an Festigkeit verliert ([1], S. 11).

Lehm schirmt hochfrequente elektromagnetische Strahlung ab

An der Universität der Bundeswehr München wurde festgestellt, dass Lehm hochfrequente Strahlung, wie sie beispielsweise durch Mobilfunknetze und schnurlose Telefone entsteht, besser als alle anderen massiven Baustoffe abschirmt. Eine 24 cm dicke Lehmwand erreicht über 90 % Abschirmung ([1] S. 37 f., [2]).

Lehm schwindet beim Austrocknen

Bei der Herstellung von Lehmprodukten muss berücksichtigt werden, dass der feuchte Ton im Lehm beim Austrocknen sein Volumen reduziert. Dies kann durch grobkörnige Zuschläge reduziert werden. So ist es beispielsweise dem Autor gelungen, bei der Herstellung von Leichtlehm durch Zugabe von Blähton-Kügelchen bestimmter Mischung ein Trockenschwindmaß von null zu erreichen. Dabei ist sicherzustellen, dass sich die Blähtonelemente stets berühren und der Ton lediglich die Zwischenräume ausfüllt ([1], S. 98 ff., (Bild 1)).

Lehm ist nicht wasserfest

Lehmoberflächen sind gegen fließendes Wasser (Regen) zu schützen. Dies kann durch Verblendungen, Putze oder Anstriche geschehen. Es ist aber auch möglich, den Lehm durch Zusätze von Kalk, Zement, Leinölfirnis, Kalzium-Albuminat oder andere Bindemittel zu schützen. Dass dies möglich ist, beweisen die in den Bildern 2 und 3 gezeigten Handwaschbecken, die seit 32 Jahren in Gebrauch sind und keinerlei Erosion aufweisen.

2 Neue Entwicklungen, realisierte Bauten

2.1 Lehmsteinbau

Das Bauen mit Lehmsteinen ist seit Jahrtausenden bekannt und in allen trocken-heißen und gemäßigten Klimazonen verbreitet. In Deutschland gibt es mehrere Hersteller, die ungebrannte Lehmsteine, sogenannte „Grünlinge“, herstellen. Pionier war die Ziegelei Gumbel aus Gilserberg, die ihre Brennöfen abbaute und stranggepresste Lehmsteine lediglich in Paternosteraufzügen an der Luft, also ohne Energieeinsatz, trocknen ließ. Dadurch konnten die ungebrannten Steine um 40 % günstiger als die gebrannten angeboten werden.

Relativ neu ist die Herstellung von Leichtlehmsteinen, also Lehmsteinen mit mineralischen oder organischen Zuschlägen zur Erhöhung der Wärmedämmwirkung. Sie werden vor allem bei der Sanierung von historischen Fachwerkbauten angewendet.

Im Jahr 1995 wurde vom Autor in Verbindung mit der Ziegelei Gumbel ein „Akustik-Lehmstein“ entwickelt, der abgerundete Stirnflächen aufweist. Dieser wurde bei vielen Lehm-Kuppelgewölben eingesetzt, um die Schallreflexion zu streuen und den störenden fokussierenden Effekt von Kuppelgewölben zu reduzieren (Bild 4). Diese Steine wurden auch bei der 675 m² großen Innenwand des Hörsaals im Zentrum für umweltbewusstes Bauen in Kassel verwendet, um die Raumakustik zu verbessern. Zusätzlich wurden die Stoßfugen vertieft ausgebildet. Die dadurch vergrößerte Oberfläche der Wand ergab auch eine effektivere Wärmespeicherwirkung und Luftfeuchteregulierung.

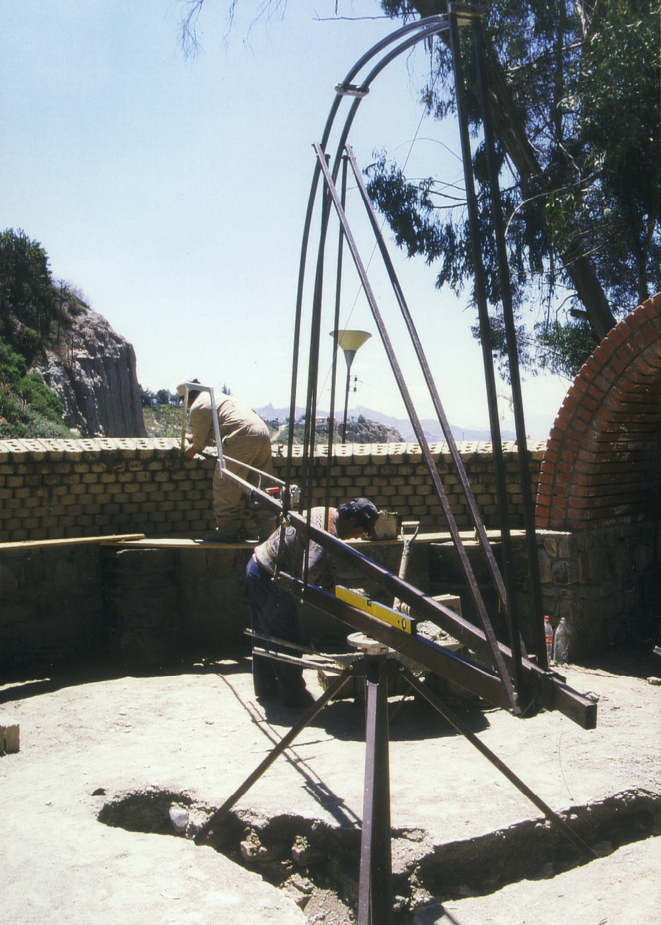

2.2 Gewölbekonstruktionen aus Lehm

Am Forschungslabor der Universität Kassel wurde eine Technik entwickelt, mit der sich große Kuppeln ohne Schalung errichten lassen. Dabei wird eine von der Kugelgeometrie abweichende statisch optimale Geometrie mithilfe einer Rotationslehre erzeugt (Bilder 5, 6). Die spezielle Geometrie gewährleistet, dass keine Ringzugkräfte in der Kuppel entstehen und alle Lasten über Druckkräfte abgeleitet werden. Somit können sehr große Kuppeln mit relativ geringen Wandstärken erstellt werden. Beim Bau für das Goethe-Institut in La Paz, Bolivien, konnte nachgewiesen werden, dass mit dieser Technik auch eine erdbebensichere Kuppel aus Lehm errichtet werden kann (Bild 7). Die bisher größte in Deutschland errichtete Lehmkuppel hat einen Innendurchmesser von 11 m und eine lichte Höhe von 6,80 m (Bild 8). Sie wurde aus Akustiklehmsteinen gemauert, die in der Ziegelei im Strangpressverfahren ohne künstliche Trocknung hergestellt wurden. Bild 9 zeigt den Bau der bisher größten Lehmkuppel aus handgefertigten Lehmsteinen. Sie entsteht in Paraguay als Auditorium für eine ökologische Siedlung. Die Hauptkuppel des Veranstaltungszentrums hat einen Innendurchmesser von 11,11 m, eine lichte Höhe von 7 m und wurde aus ca. 18.000 konisch geformten Akustik-Lehmsteinen gemauert.

Quelle: G. Minke, b) Luftbild Quelle: G. Burgess Architects Quelle: J. Janisch

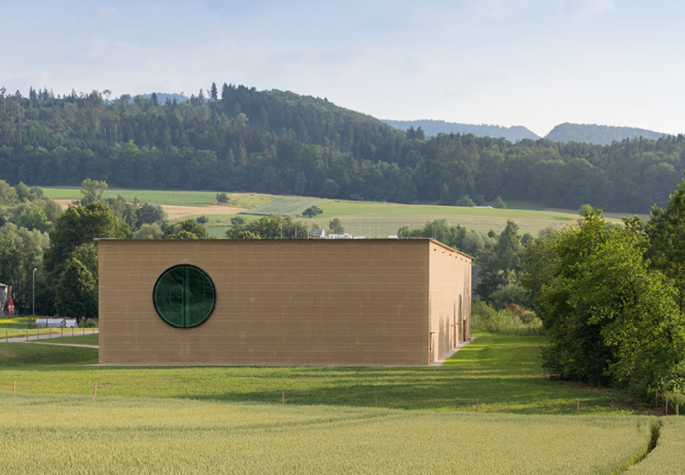

2.3 Stampflehmbau

In gemäßigten und wärmeren Klimazonen Nordamerikas und Australiens ist der Stampflehmbau relativ weit verbreitet, da hier die Wärmedämmung bei Außenwänden keine entscheidende Rolle spielt. Dabei wird der Lehm allerdings in der Regel mit ca. 10 % Zementzusatz gegen Regenerosion stabilisiert (Bild 10). Neu ist die Vorfertigung größerer Stampflehmelemente. Pionier in dieser Technik ist Martin Rauch. Seine Firma Lehm Ton Erde Baukunst aus Schlins, Österreich, fertigte für viele Projekte Elemente, unter anderem für die 100 m bzw. 30 m langen und 11 m hohen Stampflehmwände des Ricola Kräuterzentrums in Laufen, Schweiz (Bild 11). Diese sind 45 cm dick und wurden aus einzelnen Blöcken zusammengesetzt.

Quelle: I. Herzog & de Meuron

2.4 Lehmplatten

Lehmplatten für den Trockenausbau werden von mehreren Firmen angeboten. Es gibt sie als massive Lehmplatten, mit Leichtzuschlägen als Wärmedämmplatten oder mit integrierten Heizrohren (Bild 12). Auch dafür ist eine neue Norm herausgekommen: die DIN 18948.

2.5 Lehmmörtel

Lehmputzmörtel wird in Deutschland von mehreren Firmen in verschiedensten Varianten angeboten: als Unterputz, Feinputz, farbiger Putz mit bis zu 60 unterschiedlichen Farbtönen, Dämmputz und Streichputz. Seine Eigenschaften und Anwendungen sind in DIN 18947 geregelt. Lehmmauermörtel ist ebenfalls genormt, und zwar in DIN 18946.

2.6 Leichtlehm

Als Leichtlehm wurde in der DIN 18951 aus dem Jahr 1951 ein Lehm bezeichnet, dessen Raumgewicht im trockenen Zustand weniger als 1200 kg/m³ beträgt. Die Gewichtsreduzierung wird durch poröse mineralische oder organische Zuschläge erreicht. Leichtlehm wird in der Regel im feuchten Zustand in Schalungen geschüttet oder gepumpt.

2.7 Nasslehmtechniken

Zu den Nasslehmtechniken gehört die seit dem 14. Jahrhundert in England weit verbreitete Cob-Technik, bei der aus feuchten, plastisch formbaren Lehmklumpen Wandkonstruktionen ohne Schalung errichtet werden. Die vor allem für den Eigenbau angewendete Technik ist dort auch heute noch gebräuchlich.

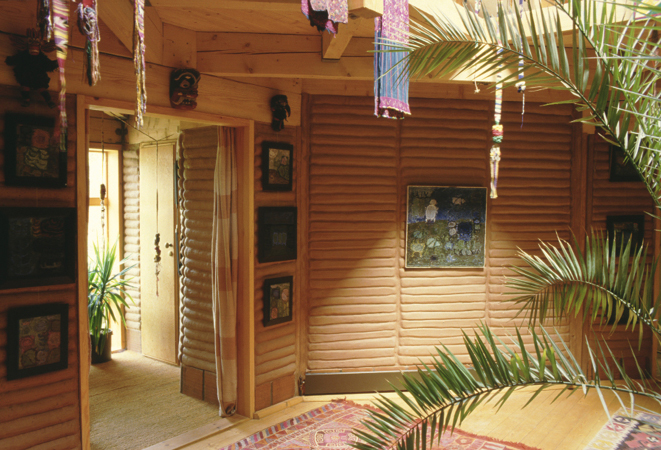

Zu den Nasslehmverfahren ist auch das am Forschungslabor für Experimentelles Bauen der Universität Kassel entwickelte Stranglehmverfahren zu rechnen. Dabei werden extrudierte Lehmstränge im plastischen Zustand ohne Mörtel schichtweise übereinandergelegt. Bilder 13 und 14 zeigen die Anwendung dieser Technik für ein Wohnhaus in Kassel.

Die Firma WASP hat ein Verfahren entwickelt, um Wände und Kuppeln mit einer plastischen Lehmmischung mithilfe von 3D-Druckern herzustellen, bei dem die Masse in einzelnen Schichten von 12 mm Höhe aufgetragen wird. Die Anwendung des 3D-Drucks ist jedoch nur möglich, wenn dem Lehm Bindemittel zugesetzt werden, die ein schnelleres Verfestigen der Masse gewährleisten. Im Fall des in Bild 15 gezeigten Testgebäudes besteht die Mischung aus 25 % Lehm, 10 % Kalk und 65 % Reisstrohhäcksel und Reisspelzen. Zusätzlich wurde noch ein organisches Bindemittel zugegeben. Bild 16 zeigt die Dior Pop-up-Pavillons in Dubai, die 2021 in dieser Technik errichtet wurden.

Literatur

- Minke, G. (2022) Handbuch Lehmbau. 10. Aufl. Rastede: ökobuch Verlag.

- Pauli, P.; Moldan, D. (2015) Reduzierung hochfrequenter Strahlung im Bauwesen: Baustoffe und Abschirmmaterialien. 3. Aufl. Jesteburg: VDB.

Autor:in

Univ.-Prof. em. Dr.-Ing. Gernot Minke, minke@asl.uni-kassel.de

Architekt, Kassel

www.gernotminke.de