Um Bestandsgebäude für Kernkonzepte der nachhaltigen Bauwende nutzbar zu machen, steht die Baubranche vor großen materialtechnischen Aufgaben. Insbesondere bei Gebäuden aus der zweiten Hälfte des 20. Jhs. stellen Schadstoffbelastungen ein ernstzunehmendes Problem dar. In Deutschland betrifft dies u. a. eine große Anzahl Einfamilienhäuser (EFH), die während einer Phase weit verbreiteter Schadstoffnutzung zwischen 1950 und 1990 errichtet wurden. Ihr fortgeschrittenes Alter, häufig aufgeschobene Modernisierungsmaßnahmen und begrenzte finanzielle Mittel der Eigentümer führen in diesem sozial sensiblen Bereich zu einem besonderen Sanierungsdruck. Um der großen Fallzahl schadstoffbelasteter EFH beizukommen, gilt es, eingriffsarme und ökonomisch verträgliche Sanierungslösungen zu entwickeln. Grundlage dafür muss eine starke Einbindung der Aufgabenbereiche der Schadstoffsanierung in die architektonische Entwurfsplanung sein. Dafür sind präzise Schnittstellen der Zusammenarbeit zwischen Architekt:innen, Gutachter:innen und Entsorgungsunternehmen und schließlich aller beteiligten ausführenden Unternehmen notwendig. Im Rahmen einer Fallstudie zu einem schadstoffbelasteten EFH entwickelt der Beitrag beispielhaft konkrete Maßnahmen für eine neue schadstoffsensible Architekturpraxis.

1 Schadstoffe und das Bauen von Morgen

Bestandsgebäude rücken im Zuge der Diskussionen um eine nachhaltige Bauwende zunehmend als nutzbare Ressource in den Fokus. Mit dem „Bauen im Bestand“ und dem „Zirkulären Bauen“ identifizieren gleich zwei Schlüsselkonzepte der Bauwende existierende Gebäude als zentralen Bestandteil auf dem Weg zu einer nachhaltigen Baupraxis. Das Potenzial von existierenden Gebäuden wird dabei zum einen beim Bauen im Bestand in der Wiederbelebung des Gebäudes selbst gesehen, das durch Um-, Aus- und Weiterbau den Anforderungen der Zeit entsprechend ertüchtigt werden soll. Zum anderen hat das zirkuläre Bauen zum Ziel, Bestandsbauteile wieder nutzbar zu machen und durch Aufarbeitung und Rekonfiguration in Neubauprojekte zu transferieren. In beiden Fällen ist eine intensive Auseinandersetzung mit den Baustoffen und ihren Einbausituationen im Bestand erforderlich.

1.1 Der Schadstoff und die Industrialisierung des Bauens

Eine besondere Herausforderung wird in diesem Zusammenhang im Planungsprozess häufig unterschätzt. Sie geht von den Schadstoffen aus. Diese sind Bestandteile eines Baustoffs, die ab einer gewissen Konzentration schädlich für Organismen und Umwelt sein können. Die Einigung darauf, was als schädlich gilt und die Festlegung von Grenzwerten entscheidet schlussendlich darüber, ob ein Stoff, der gestern noch als unbedenklich galt, morgen als Schadstoff definiert wird. Um den Zusammenhang aus Schadstoffen und ihren Auswirkungen auf Menschen und Umwelt herzustellen, sind oft Langzeitstudien erforderlich. Nicht selten vergehen Jahrzehnte zwischen Verbreitung und Verwendung eines Stoffes sowie der Feststellung seiner Schädlichkeit. Die sich daraus ergebende politische Problemerkennung, ihre gesetzliche Regulierung und die anschließende Umstellung in der Praxis erfordern weitere lange Zeiträume.

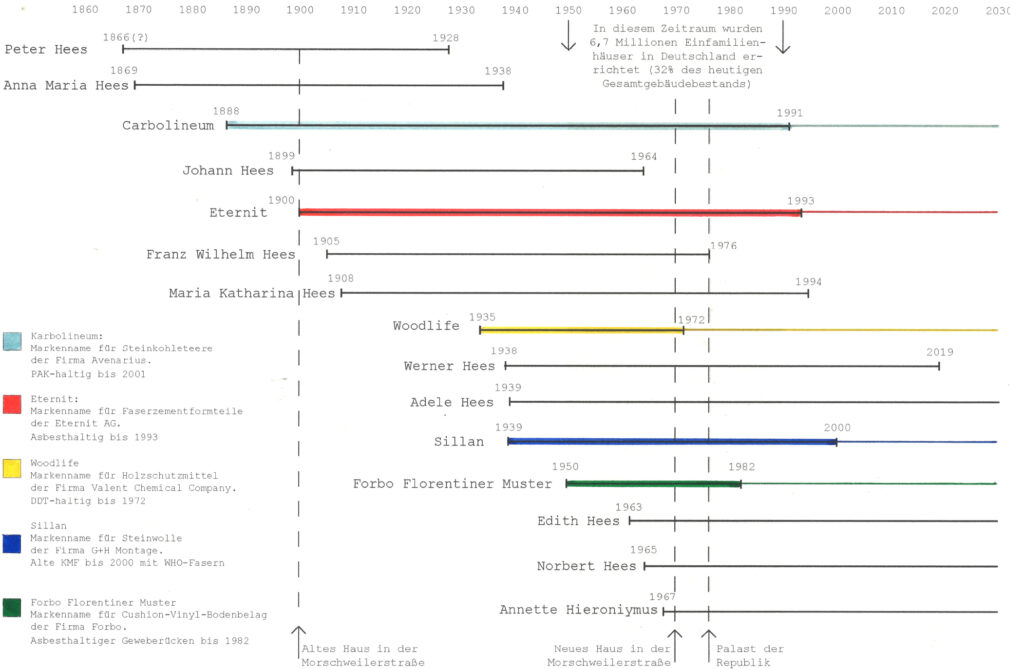

Das Beispiel des Asbests als technische Faser zeigt anschaulich, wie groß die Latenz der Verwendung eines Werkstoffs von der Antike bis zu seinem Verbot als Schadstoff im 20. Jh. sein kann. Ursprünglich als Werkstoff der Wohlhabenden für „unbrennbare“ Textilien in der Antike und im frühen Mittelalter von Europa bis China verwendet, wandelte sich Einsatz und Verbreitung blitzartig mit seiner industriellen Herstellung und Implementierung in unterschiedlichste Bauprodukte zu Beginn des 20. Jhs. Auslöser war 1901 das Patent von Ludwig Hatschekzur Herstellung von Kunst-Steinplatten unter Verwendung von Asbestfasern. Mit dem Bauboom der Nachkriegsjahre entwickelten sich die Asbestfaserproduktion und ihre massenhafte Anwendung als brandhemmender, isolierender und strukturierender Zuschlagstoff in eine unüberschaubare Vielzahl an Bauprodukten von Faserbetonelementen wie z. B. Eternit (Bild 1) bis hin zu Dämmungen, Dichtungen und Klebstoffen.

Trotz erster medizinischer Berichte zu Gesundheitsschäden schon im frühen 20. Jh. dauerte es über 90 Jahre, bis ein vollständiges Verbot der Verbreitung, Verarbeitung und Verwendung von asbesthaltigen Produkten in Deutschland und ganz Europa durchgesetzt werden konnte.

Das Asbest-Beispiel lässt die Latenz zwischen der Verwendung eines Baustoffs und dem Erkennen seiner Schädlichkeit als ein Grundmerkmal von Bauschadstoffen erkennen. Es ist gleichzeitig die Ursache dafür, dass man bei keinem Bestandsbauwerk des 20. Jhs. von einer kompletten Schadstofffreiheit ausgehen kann. Somit stehen bspw. alle Gebäude, die vor dem grundlegenden Asbestverbot 1993 in Deutschland erbaut wurden, unter dem Generalverdacht des Vorhandenseins des Schadstoffs Asbest. Betrachtet man die „legislative Lebensdauer“ der am häufigsten verwendeten heute bekannten Schadstoffe, so lässt sich ein grober Zeitraum ab Beginn der materialtechnischen Industrialisierung des Bauwesens bis zum weltweiten Verbot von z. B. asbesthaltigen Werkstoffen abstecken.

1.2 Das Einfamilienhaus als Herausforderung

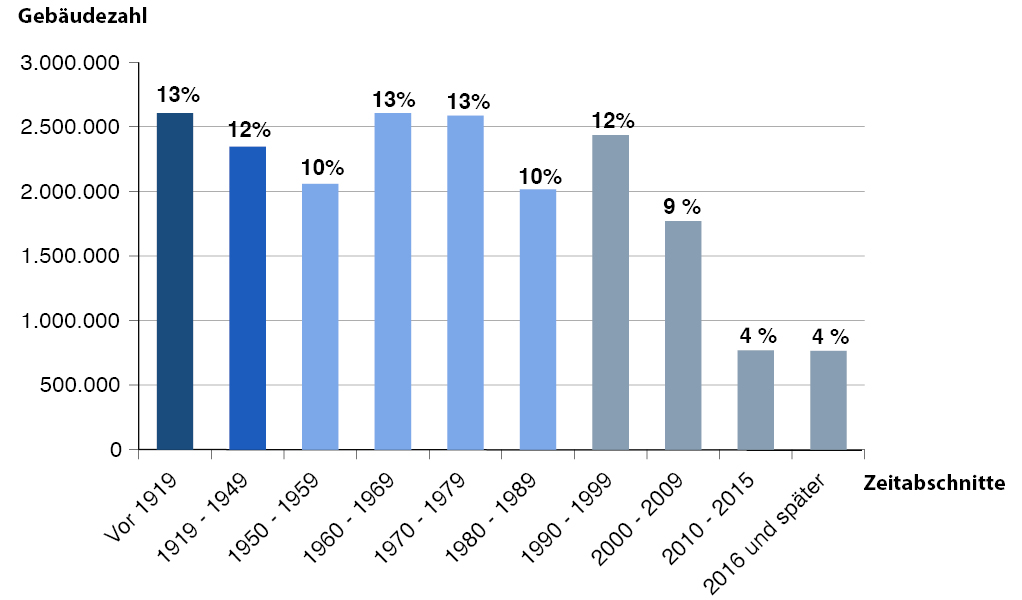

Im Jahre 2023 wurde die Zahl der Wohngebäude mit ca. 19,6 Mio. angegeben. Der Anteil der EFH beträgt dabei 66 %, während der Anteil der Zweifamilien- und Mehrfamilienhäuser mit 16,3 % bzw. 16,9 % deutlich geringer ausfällt [1]. Betrachtet man die Baujahresstruktur des Bestands an Wohngebäuden (Bild 2), macht der von 1919 bis 1990 errichtete Gebäudeanteil ca. 60 % aus [2]. Man kann also in Deutschland von ca. 7,7 Mio. potenziell schadstoffbelasteten EFH ausgehen. Eine Zahl, die verdeutlicht, welche große Herausforderung eine einfache Fortschreibung des aktuellen Umgangs mit Schadstoffen im Gebäudebestand in sich birgt. Denn neben den technischen und logistischen Fragen einer Schadstoffsanierung des Bestandes an Wohngebäuden in diesem Umfang stellt sich vor allem die Frage, wie dieses Unterfangen volkswirtschaftlich und sozial zu bewältigen sein soll, da für den Großteil der Eigenheimnutzer:innen keine Möglichkeit einer Refinanzierung dieser Maßnahmen realistisch darstellbar ist. Gleichzeitig erfordern die notwendigen Pflegemaßnahmen des Bestands wie Fenster- und Dachinstandsetzung oder energetische Ertüchtigungen der Fassaden eine Auseinandersetzung mit der Frage der Schadstoffe auch im Bereich der Gebäudetypologie von EFH.

2 Stand der Schadstoffsanierung

Auslöser einer umfassenden Schadstoffsanierung sind in der Regel Nutzungsänderungen von Gebäuden, Umbaumaßnahmen oder für den Gebäudeerhalt notwendige Instandsetzungen und Rückbauarbeiten. Umfang und Untersuchungsstrategie eines Schadstoffgutachtens und der daraus folgenden Schadstoffsanierung variieren entsprechend dieser unterschiedlichen Anlässe, da sie verschiedene Rechtsgebiete betreffen.

2.1 Ziele einer Schadstoffsanierung

Übergeordnetes Ziel ist der Ausschluss der Gefährdung von Personen, ob Nutzer:innen oder Handwerker:innen. Bspw. ist für Umbaumaßnahmen der Arbeitsschutz relevant, der durch die Gefahrstoffverordnung geregelt ist, während der Nutzer:innenschutz Gegenstand des Baurechts ist. Ebenso bestimmt der Anlass den Fokus des Gutachtens. Während z. B. das Vorhandensein von asbesthaltigen Abwasserrohren für den Nutzer:innenschutz unerheblich ist, ist dies für Abbruchmaßnahmen von erheblicher Bedeutung. Wenn Umbaumaßnahmen die Motivation für eine Schadstoffbewertung sind, müssen Gutachter:innen berücksichtigen, welche konkreten Maßnahmen geplant sind. So erfordern etwa Arbeiten am Dach nicht automatisch eine Schadstoffuntersuchung der Rohrdämmung im Keller. In der Summe entsteht aus der aktuellen Gesetzeslage eine enorme Verantwortung für Bauherr:innen und Eigentümer:innen, deren Notwendigkeit und Tragweite nur schwer zu beurteilen sind.

2.2 Bestandteile und Ablauf des Schadstoff-Gutachtens nach VDI

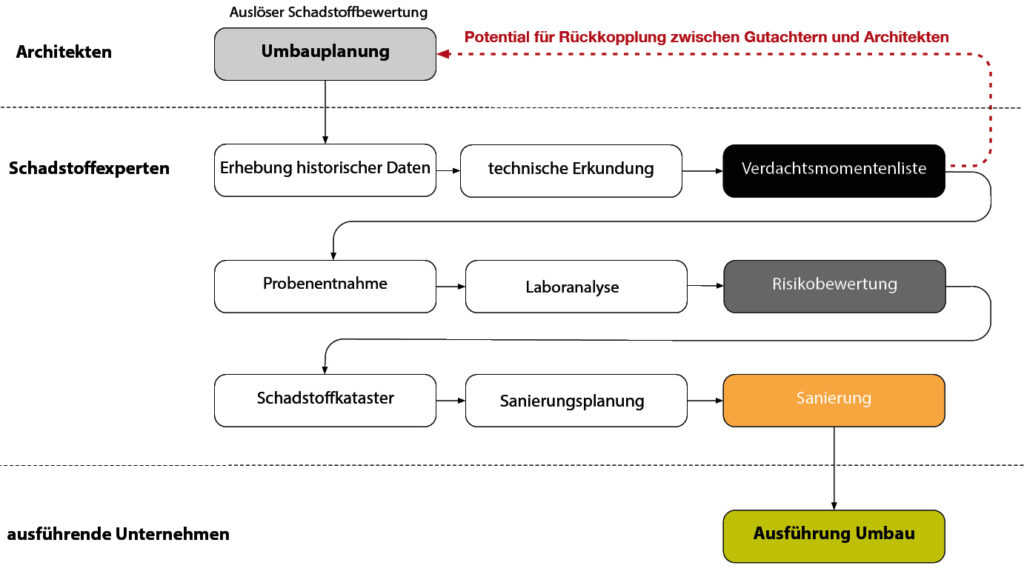

Startpunkt eines jeden Gutachtens ist die Erstellung einer sog. Verdachtsmomentenliste (Bild 3), in der Gutachter:innen fundierte Annahmen über potenzielle Schadstoffvorkommen dokumentieren. Diese Liste gibt die Ausrichtung des gesamten restlichen Schadstoffgutachtens vor: Nur die Positionen, die von Gutachter:innen als verdächtig eingestuft und in die Liste aufgenommen wurden, werden im weiteren Verlauf beprobt. Alles, was nicht als verdächtig gilt, bleibt im Gutachten „unsichtbar“. Grundlage für die Verdachtsmomentenliste bildet einerseits die Objektbegehung durch Gutachter:innen, andererseits fließen auch Gespräche mit Personen ein, die über Kenntnisse zur Baugeschichte verfügen. Hinzu kommt die Auswertung von Originalplänen und weiteren Bauunterlagen. Die Vielzahl an Informationsquellen und der hohe Stellenwert der persönlichen fachlichen Erfahrung führen zu einem subjektiven Faktor – Verdachtsmomentenlisten können sich je nach Gutachter:in deutlich unterscheiden.

Nach Erstellung der Verdachtsmomentenliste wird ein Probenentnahmeplan ausgearbeitet. In diesem Plan werden sowohl die Art der technischen Erkundung als auch die konkrete Vorgehensweise bei der Beprobung festgelegt. Dabei spiegelt sich auch die zugrunde liegende Zielsetzung der Schadstofferkundung wider: Grundsätzlich sind bei Umbau- oder Abbruchmaßnahmen umfangreichere Probenahmen erforderlich als beim reinen Nutzerschutz. Dies liegt am erhöhten Emissionsrisiko, das von baulichen Eingriffen ausgeht, wodurch eine größere Aussagegenauigkeit notwendig wird. Die entnommenen Proben werden im Labor auf Schadstoffe analysiert. Gutachter:innen dokumentieren die Ergebnisse und tragen sie in einem Schadstoff-Kataster zusammen. Dieses enthält sowohl die Resultate der technischen Erkundung als auch Erkenntnisse aus der historischen Bauwerksanalyse. Das Schadstoff-Kataster wird von nun an als fester Bestandteil der Bauwerksdokumentation geführt und nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen kontinuierlich aktualisiert.

Erst nach Beendigung der Schadstoffbewertung beginnt die Sanierungsplanung. Die VDI-Richtlinie 6202 unterscheidet hier drei grundsätzliche Sanierungsmethoden, die je nach Aufgabenstellung und Zielsetzung zur Anwendung kommen können: die Entfernung, die Beschichtung oder die räumliche Trennung [3]. Die Wahl der geeigneten Methode obliegt den Sanierungsplaner:innen. Gemäß VDI gelten jene Fachkräfte als geeignet für die Sanierungsplanung, die über fundiertes Wissen im Bereich der Schadstoffkunde verfügen [3] – insbesondere in Bezug auf Arbeitssicherheit, die Einrichtung von Abschottungsbereichen und die fachgerechte Entsorgung von Gefahrstoffen. Für Sanierungsplaner:innen und Schadstoffgutachter:innen werden dabei identische fachliche Anforderungen gestellt. In der Praxis ist es daher nicht ungewöhnlich, dass beide Rollen von derselben Person übernommen werden. In diesem Fall liegt der gesamte Prozess – von der Schadstoffbewertung bis zur Planung der Sanierungsmaßnahmen – in einer Hand. Erst nach abgeschlossener Bewertung und Planung wird das Projekt wieder an Architekt:innen und ausführende Firmen übergeben. Die ursprünglich vorgesehenen Umbaumaßnahmen, durch die das Thema Schadstoffe überhaupt erst aufgeworfen wurde, erfolgen also erst nach der Schadstoffsanierung im besenreinen Bestand.

2.3 Schwächen der aktuellen Schadstoffsanierung

Ein Blick auf das Ablaufschema von Schadstoffuntersuchungen und -sanierungen (Bild 3) im Kontext von Umbauprojekten zeigt deutlich, dass die Schadstoffproblematik oft unzureichend in das Gesamtvorhaben integriert ist. Besonders auffällig ist die geringe Schnittmenge zwischen den Planungen von Architekt:innen, Schadstoffgutachter:innen und Sanierungsplaner:innen. Zwar ist die Umbauplanung der Architektur Ausgangspunkt für die Begutachtung und Sanierung, es fehlt jedoch eine planmäßige Interaktion zwischen der Beantwortung der Fragen der Schadstoffe und der Architekturplanung somit an einer Möglichkeit, Entwurf und Umbauplanung an die Ergebnisse der Begutachtung anzupassen. In der Regel sind die potenziellen Schadstoffbelastungen nicht Teil des architektonischen Entwurfs und führen mithin folgerichtig zu exponentiellen Kostenerhöhungen und umfangreichen Terminverzögerungen beim Bauen mit dem Bestand.

Diese Entkopplung im Planungsablauf führt aber vor allem dazu, dass wertvolle planerische Kompetenzen im Projektverlauf ungenutzt bleiben. Besonders deutlich zeigt sich dies in jenen Bereichen der Sanierungsplanung, in denen architektonisch-gestalterisches Fachwissen einen wesentlichen Beitrag leisten könnte. Insbesondere die in der VDI-Richtlinie beschriebenen Sanierungsmethoden „räumliche Trennung und Beschichtung“ berühren Aufgabenfelder, die traditionell in der Architektur verankert sind. Da entwerferische Kompetenz jedoch nicht zum Kernprofil von Schadstoffgutachter:innen gehört, fehlt in diesen Fällen das gestalterische Fachwissen – also genau dort, wo Sanierungsmaßnahmen auch architektonisch wirksam und integrativ umgesetzt werden könnten. In der Praxis resultiert dies häufig in funktionalen, aber gestalterisch wenig überzeugenden Lösungen, etwa durch einfache Warnhinweis-Aufkleber oder standardisierte Verkleidungen mittels Trockenbauplatten. Das Potenzial für integrative und gestalterisch hochwertige Sanierungslösungen bleibt somit ungenutzt.

3 Neue Strategien

Eine enge Kooperation zwischen Schadstoffgutachter:innen und Architekt:innen in den ersten Leistungsphasen eines Bestandsbau-Projekts wäre sehr wirkungsvoll für klima- und ressourcenschonendes Bauen mit dem Bestand. Ausgangslage ist die Suche nach Punkten im Planungsprozess, die für diese Zielstellung eine besonders hohe Effektivität versprechen.

3.1 Kooperation in der Planung und Alternativen zur Schadstoffentfernung

Ein erster Punkt ist die Erstellung der Verdachtsmomentenliste, die auf der Auswertung der Bauwerksdokumentation und ersten Erkundungen im Bestand beruht. Obwohl noch keine Probe entnommen und im Labor analysiert wurde, sind zu diesem Zeitpunkt erste Anpassungen der architektonischen Planung sehr effektiv. So können potenziell belastete Bauteile möglichst wenig in die Umbaumaßnahme mit einbezogen werden. Damit fällt ihre Relevanz in die nachfolgende Risikobewertung und reduziert so die Aufwendungen für Beprobungen und Sanierungsmaßnahmen. Eine andere Strategie des architektonischen Umgangs mit Schadstoffen kann die räumliche Trennung oder die Beschichtung sein. Grundgedanke dieser Vorgehensweise ist, dass ein schadstoffsaniertes Gebäude nicht zwangsläufig ein schadstofffreies Gebäude sein muss. Statt belastete Materialien vollständig zu entfernen, kann es sinnvoll sein, Schadstoffe durch gezielte Eingriffe dauerhaft zu sichern, potenzielle Emissionsszenarien zu verhindern und betroffene Bereiche eindeutig zu kennzeichnen. Gerade beim Rückbau oder der Entfernung schadstoffbelasteter Bauteile besteht ein hohes Freisetzungspotenzial für gesundheitsgefährdende Partikel und Fasern. Daher sind solche Maßnahmen stets mit aufwendigen Schutzvorkehrungen verbunden – etwa der Einrichtung sog. Schwarzbereiche, der Beauftragung spezialisierter und lizenzierter Fachfirmen sowie der fachgerechten Entsorgung der kontaminierten Materialien.

In der Praxis stellt die vollständige Entfernung somit häufig die kostenintensivste Maximallösung dar. Demgegenüber bieten minimalinvasive Verfahren wie die Beschichtung oder räumliche Trennung wirtschaftlichere Übergangslösungen, die den Eingriffsaufwand vorläufig erheblich reduzieren können.

3.2 Das Potenzial einer sozialverträglichen Schadstoffsanierung

Die gezielte Weiterentwicklung der Sanierungsmethoden „räumliche Trennung und Beschichtung“ kann einen zentralen Beitrag zu sozialverträglichen Schadstoffstrategien leisten, insbesondere im sensiblen Bereich der EFH in Eigennutzung. Durch das Angebot minimalinvasiver Lösungen lässt sich der Zeitraum verlängern, innerhalb dessen eine vollständige Schadstoffentfernung erfolgen muss. Gleichzeitig eröffnet eine größere Flexibilität die Möglichkeit, verschiedene Baumaßnahmen sinnvoll zu bündeln. So könnten etwa schadstoffbedingte Eingriffe mit energetischen Modernisierungen kombiniert werden, was einen besonders attraktiven Ansatz für bewohnte EFH darstellt. Darüber hinaus erlaubt die gezielte zeitliche Verschiebung von Rückbaumaßnahmen eine maximale Ausnutzung der Lebensdauer vorhandener Bauteile und technischer Anlagen, was sich wiederum positiv auf die Klimabilanz von Umbauprojekten auswirken kann.

Verbleiben Schadstoffe mittelfristig in Gebäuden, steigen die Anforderungen an ihre Sicherung. Zum einen muss zuverlässig ausgeschlossen werden, dass unter verschiedenen Nutzungs-Szenarien ein Emissionsrisiko von schadstoffbelasteten Bauteilen ausgeht. Zum anderen dürfen Beschichtung oder räumliche Trennungen künftige Rückbauten nicht behindern oder ausschließen. Entscheidend ist bei diesem Konzept Dokumentation und Kommunikation mit zukünftigen Eigentümer:innen, Nutzer:innen und ausführenden Betrieben über vorhandene Schadstoffbelastungen. Eine erfolgreiche Risikokommunikation basiert darauf, dass Schadstoffvorkommen sichtbar gemacht werden und Sanierungsmaßnahmen nachvollziehbar bleiben.

4 Fallstudie – ein westdeutsches Einfamilienhaus der Nachkriegszeit

Im Folgenden wird ein Sanierungskonzept für ein schadstoffbelastetes EFH vorgestellt, das sich gezielt auf die Methoden räumliche TrennungundBeschichtung stützt. Das Konzept kombiniert architektonische Gestaltungsmittel mit fachlicher Expertise im Bereich der Schadstoffsanierung und zeigt, wie durch integrative Planung beide Disziplinen gewinnbringend zusammenwirken können.

4.1 Baugeschichtlicher Kontext

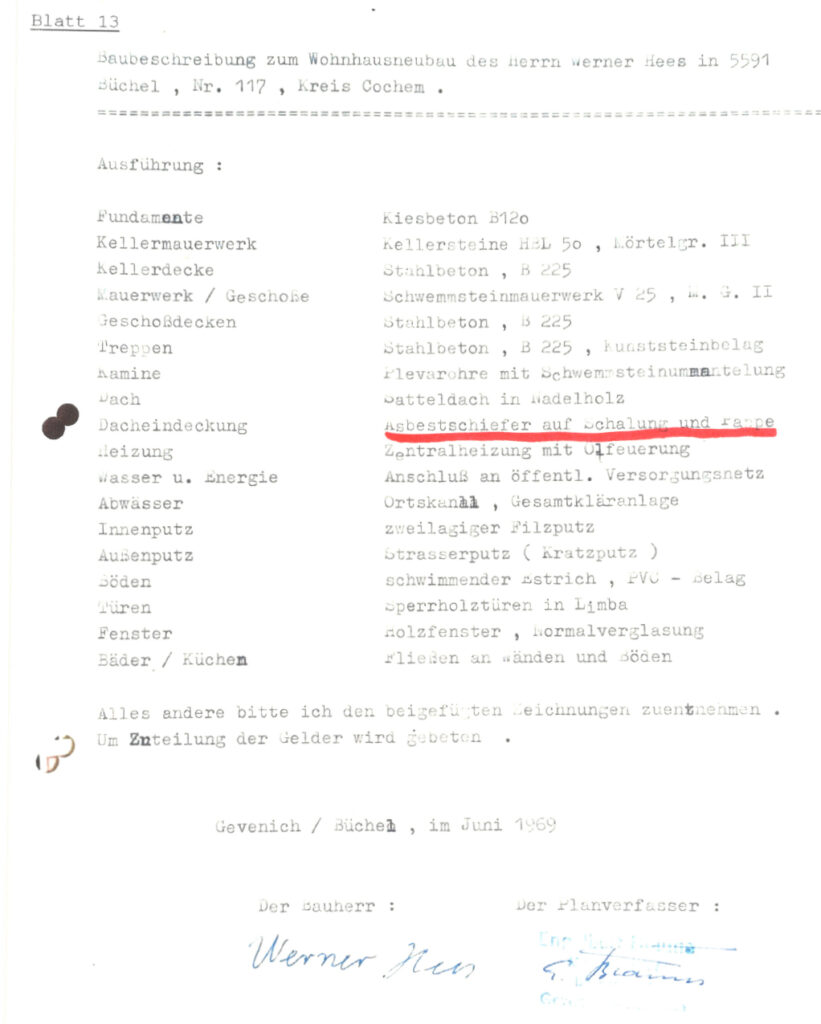

Die Fallstudie umfasst einen Hofkomplex in der rheinlandpfälzischen Ortsgemeinde Büchel in der ländlich geprägten Vulkaneifel. Auf dem Grundstück sind Bebauungen verschiedener Bauzeiten anzutreffen, die im Laufe des 20. Jhs. errichtet wurden. Die älteste Bebauung stammt aus den 1910er-Jahren und ist typologisch dem Trierer Quereinhaus zuzuordnen – eine lokale Bauform, die landwirtschaftliche Wirtschaftsräume wie Scheune und Stall unter einem Dach mit Wohnräumlichkeiten vereint [4]. Die konstruktive Ausführung des Quereinhauses (altes Haus) ist durch lokale Materialien, wie dem für die Vulkaneifel typischen Schiefer bestimmt. Die tragenden Wände im EG sind als Bruchsteinmauerwerk ausgeführt, während das Fachwerk im OG mit Schieferschindeln gedeckt ist (Bild 4).

Nachdem man in den 1930ern kleinere Wirtschaftsräume zugebaut hat, wurde 1970 auf demselben Grundstück neben dem bestehenden Gebäude ein neues Wohnhaus errichtet. Das neue Haus sollte zum einen zusätzlichen Wohnraum für die gewachsene Familie schaffen, zum anderen aber auch den gehobenen Ansprüchen an einen neuen Wohnstandard in Form von Badezimmern und einem zentralen Heizungssystem Rechnung tragen. Besonders die räumliche Trennung von Wohnfunktionen und der landwirtschaftlichen Arbeit samt ihrer Nutztiere mag von den Bewohnern als schlagartige Verbesserung ihrer Wohnverhältnisse empfunden worden sein.

4.2 Konstruktionsgeschichte und Schadstoffe

Auch in seiner äußeren Erscheinung entspricht das neue EFH dem abstrakten Ideal des deutschen Wohngebäudes der Nachkriegszeit. Während das alte Quereinhaus mit seinem schiefergedeckten OG und dem stellenweise rot eingefärbten Kalkputz ein lokalspezifisches Erscheinungsbild liefert, könnte das neue Haus dem Aussehen nach in jedem beliebigen Vorort Deutschlands stehen. Der generische Charakter des neuen Hauses ist nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass beim Bau größtenteils industrielle Massenware zum Einsatz kam, während im alten Haus vornehmlich naturnahe Baustoffe wie Bruchsteine und Holzbalken Verwendung fanden. Diese wurden häufig in lokaler Handarbeit hergestellt und weisen einen geringen Grad industrieller Vorfertigung auf. Demgegenüber unterscheidet sich die Bauweise des neuen Hauses grundlegend von der des alten Hauses durch den hohen Grad der industriellen Vorfertigung seiner Materialien und Bauteile. Die Wände wurden aus industriell bearbeiteten Bimssteinen im Normmaß hochgemauert, Fenster und Türen reihenweise als Fertigteile bestellt und das Dach mit Eternit (Asbestschiefer) im einheitlichen Bogenschnittformat gedeckt (Bilder 5, 6). Für die vor Ort gegossenen Stahlbetondecken wurden industriell fabrizierter Zement, Stahl und Zuschlagstoffe verwendet.

Die Mehrzahl der industriell gefertigten Baustoffe, die bei der Errichtung des neuen Hauses in Einsatz kamen, sind Verbundwerkstoffe. Ihre verschiedenen Komponenten und Bindemittel lassen hochperformative Werkstoffe entstehen, die verbesserte Eigenschaften in Hinblick auf Formstabilität, Brandschutz und Witterungsbeständigkeit aufweisen. Sie sind Produkte einer sich rasant entwickelnden internationalen Baustoffindustrie, die durch Großunternehmen und hohe Investitionen geprägt ist. Grundsätzlich problematisch war das Fehlen von Umwelt-Verträglichkeitsprüfungen der neuen Baustoffe und Erfahrungen zu ihrem Langzeitverhalten. Stattdessen wurden neuartige Bauprodukte wie Eternit mit der „Wunderfaser“ Asbest versehen und als zuverlässige und preiswerte Werkstoffe in großen Mengen vertrieben. Die Verwendung von industriell hergestelltem „Asbestschiefer“ an Stelle von lokalbezogenen, handgefertigten Schieferschindeln machte das Haus in der vorliegenden Fallstudie genau so sehr zu einem modernen Gebäude, wie das Vorhandensein eines Badezimmers und einer Einbauküche.

4.3 Schadstoffe und Zeitintervalle

Nach heutigem Wissensstand legt allein schon das Baujahr 1970 die Vermutung nahe, dass mit den neuartigen Materialien auch Schadstoffe Einzug in das Grundstück hielten. Die Errichtung fällt mitten in eine Zeit, in der ein Großteil der heute bekannten Schadstoffe auf Baustellen in Deutschland regelmäßig zum Einsatz kamen. Betrachtet man die legislative Lebensdauer einiger gängiger Schadstoffe, so lässt sich feststellen, dass im Jahr 1970 die meisten Baustoffbestandteile wie Asbest, PCB und PAK bereits seit Jahrzehnten in Verwendung gewesen waren und es weitere Jahrzehnte dauern würde, bis gesetzliche Verbote die Verbreitung und Verwendung der Schadstoffe eindämmen würden. Dabei ist es wichtig sich vor Augen zu führen, dass die legislative Unterbindung von Herstellung, Verbreitung und Verwendung eines Schadstoffs keinen Einfluss auf bereits verbaute Bauteile mit Schadstoffbelastung hat. Der Schädlichkeit der Baustoffe, die 1970 verbaut wurden, ist kein inhärentes Ablaufdatum gesetzt. Die Lebensdauer von Schadstoffen kann somit die Zeit ihres legalen Gebrauchs um ein Vielfaches übertreffen, solange schadstoffbelastete Bauteile nicht gezielt rückgebaut werden (s. Bild 1). Hierin liegt der Kern der Schadstoffproblematik, die durch die Latenz zwischen Verwendung und Erkennen der Schädlichkeit bei gleichzeitig unbegrenzter Lebensdauer zu einer transgenerationalen Herausforderung wird.

4.4 Schadstoffbewertung und Sanierungsvorschlag

Für das neue Haus ergeben sich nach historischer Erhebung, Zeitzeugengesprächen und erkundender Ortsbegehung ein Dutzend Verdachtsmomente, die sich auf zehn Fundstellen im Haus verteilen. Die Verdachte umfassen sowohl mineralische Schadstoffe wie Asbest und KMF als auch organische Schadstoffe wie PCB und PAK. Die Fundstellen lassen sich an neuralgischen Punkten wie Dach, Rohrdämmung, Fußböden und Fassaden lokalisieren.

Hier sollen nun zwei Fundstellen vorgestellt werden, anhand derer sich diskutieren lässt, wie durch die Integration von architektonischen Gestaltungsmitteln in die Schadstoffsanierung verbesserte Ergebnisse in den Sanierungsmethoden räumliche Trennung und Beschichtung erreicht werden können. Dabei wird argumentiert, dass die Stärkung von Sanierungsmethoden, die eine Alternative zur unverzüglichen Schadstoffentfernung darstellen, sich positiv auf die Sozialverträglichkeit von Schadstoffsanierungen im sensiblen Bereich der EFH in Eigennutzung auswirken kann.

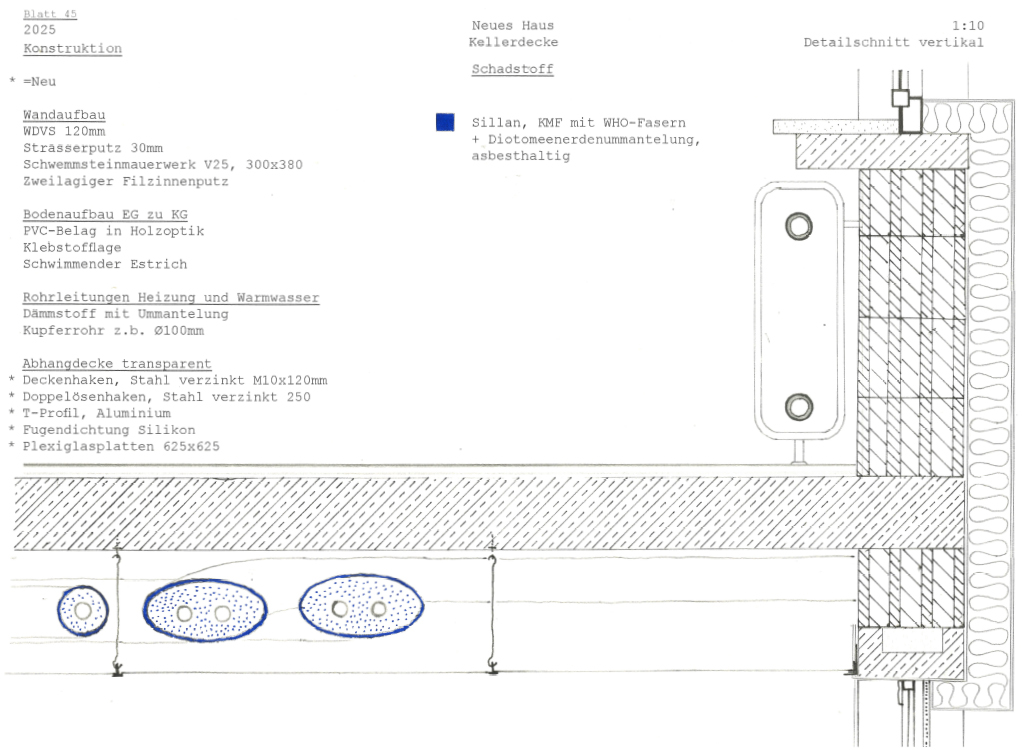

Verdachtsmoment 1: Rohrdämmung Keller

Das erste Verdachtsmoment betrifft die Rohrisolierung der aufputz unter der Decke verlaufenden Heizungsrohre im gesamten Kellergeschoss (Bild 7). Durch visuelle Ansprache des stellenweise offenliegenden Querschnitts ergibt sich der Verdacht auf künstliche Mineralfasern in der Dämmschale. Diese sog. alten KMF bergen ein erhöhtes Risiko, im Laufe der Zeit zu verspröden und lungengängige Fasern freizusetzen. Zudem zeigen Erfahrungswerte, dass Ummantelungen aus Diatomeenerde für bessere Haftfähigkeit häufig mit einem bauseitigen Zuschlag von Asbestfasern versehen wurden [4]. Insbesondere komplizierte Geometrien wie Rohrknicke weisen dabei in der Regel höhere Asbestkonzentrationen auf, da hier beim Verbau höhere Festigkeiten erreicht werden mussten.

Anders als in Faserzementprodukten ist Asbest hier als loses Zuschlagsprodukt meist nur schwach gebunden. Da die Rohrdämmung im Fallbeispiel aufgrund von Altersverschleiß an vielen Stellen Schäden aufweist, ist das Risiko einer Faserfreisetzung hoch. Dies ist insbesondere insofern problematisch, als das Bauteil offen im Kellerraum liegt und dieser gelegentlich durch die Bewohner genutzt wird.

Würden keine anderen Maßnahmen ergriffen, wäre ein Ausbau der schadstoffbelasteten Rohrdämmung zum Zwecke des Nutzer:innenschutzes geboten. Da eine vollständige Befreiung der alten Rohre von Asbestfasern nur unter unverhältnismäßig hohem Aufwand machbar wäre, würde gleichzeitig eine Grunderneuerung der gesamten Rohrleitungen nötig werden. Für die Hausbesitzer wäre es sinnvoller, den Ausbau der Rohre mit einer Gesamtmodernisierung des Heizsystems zusammenzulegen. Eine Modernisierung ist jedoch aus finanziellen Gründen erst mittelfristig geplant. Um den Eigentümern die Möglichkeit zu geben, mittelfristig die Schadstoffsanierung der Rohrleitungen mit der Generalsanierung der Wärmeversorgung zusammenlegen zu können und somit Baumaßnahmen zu bündeln, müssen kleinere bauliche Eingriffe geplant werden, die kurzfristig den Nutzer:innenschutz gewährleisten. Gesucht wird eine preiswerte Lösung, welche bei minimalinvasiver, staubarmer Installation die räumliche Trennung der schadstoffbelasteten Bauteile sicherstellt.

Ein bewährtes System zur Trennung von Installationsebenen und Nutzflächen ist die weit verbreitete Abhangdecke, die von den meisten Fachfirmen ohne Zusatzqualifikationen ausgeführt werden kann. Durch Deckenhaken werden abgehängte Schienen punktuell in der Geschossdecke verankert, woraufhin bündig installierte Deckenplatten den staubdichten Raumabschluss herstellen. Anders als bei gängigen Abhangdecken ist im Schadstoffkontext die Sichtbarkeit der über der Abhangdecke liegenden Elemente ausschlaggebend für einen späteren, sicheren Ausbau der schadstoffbelasteten Bauteile. Zu diesem Zweck sollen transparente Deckenplatten, z. B. aus Polycarbonat, installiert werden (Bild 8).

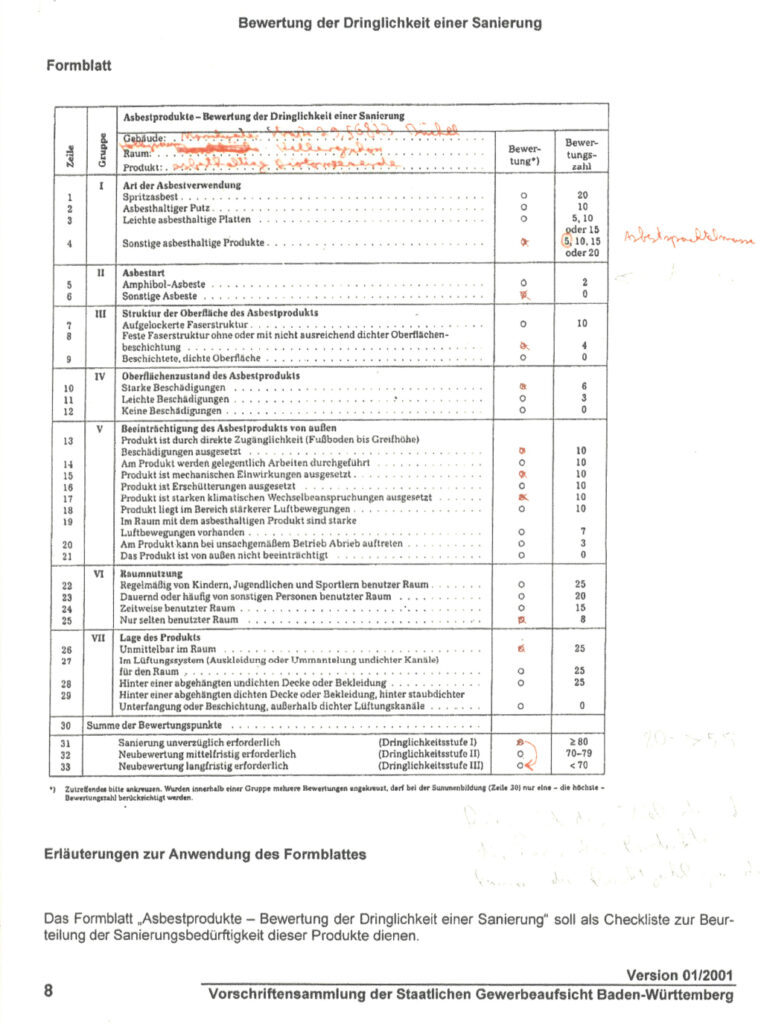

Durch die Installation einer Abhangdecke verändert sich die Lage des schadstoffbelasteten Bauteils im Raum. Die Lage im Raum ist ein zentrales Merkmal zur Bewertung der Dringlichkeit einer Sanierung, welche laut Asbestrichtlinie 1996 bei schwach gebundenen Asbestprodukten vorgenommen werden muss [5]. Anhand dieses Bewertungsverfahrens wird ermittelt, wie dringlich die Sanierung des jeweiligen Bauteils ist und in welchem Zeitraum eine Neubewertung der Dringlichkeit erfolgen muss. Durch eine Bewertung von Teilaspekten wie der Asbestart, dem Oberflächenzustand und der Raumnutzung wird eine Punktzahl ermittelt, die das Bauteil in drei Dringlichkeitsstufen kategorisiert. Die Lage des Bauteils im Raum nimmt einen erheblichen Anteil für die Bewertung ein. Eine günstige Bewertung in diesem Bereich kann eine unmittelbare Herabstufung der Dringlichkeit zur Folge haben. Im vorliegenden Fall kann die Bewertung der Rohrdämmung von über 80 Punkten durch die Veränderung der Lage hinter einer abgehängten und staubdichten Decke um 25 Punkte auf unter 70 Punkte gesenkt werden (Bild 9), wodurch die Dringlichkeitsstufe III erreicht wird, welche eine Neubewertung erst langfristig wieder notwendig macht.

Durch eine geringe Investition in eine mittelfristige Lösung wird den Bewohnern die Möglichkeit gegeben, Zeit und Planbarkeit von umfassenderen Sanierungsmaßnahmen zu „erkaufen“.

Eine transparente Abhangdecke erfüllt somit einerseits den Zweck der räumlichen Trennung von potenziellen Emissionsquellen, andererseits wird durch die Sichtbarkeit der kontaminierten Bauteile eine zukünftige Auseinandersetzung mit dem Problem ermöglicht (Bild 10). Die Rohrführung bleibt nachvollziehbar und das Bauteil kann gezielt zurückgebaut werden, sobald größere Umbaumaßnahmen der Rohrleitungen z. B. im Zuge einer energetischen Sanierung erwünscht sind. Schadstoffsanierungen sind dann sozialverträglich, wenn Eingriffe von heute die Schadstoffsanierung von morgen nicht erschweren. Sichtbarkeit und Nachvollziehbarkeit sind somit wichtige Bestandteil einer nachhaltigen Planungspraxis im Bereich von Schadstoffen.

Verdachtsmoment 2: Trockenbauwand Garage

Das zweite Verdachtsmoment betrifft eine Trockenbauwand im Außenbereich der Garage (Bild 11). Im Gespräch mit den Eigentümern konnte festgestellt werden, dass dort, wo die neue Garage an das alte Bauernhaus anschließt, im Laufe der 1970er-Jahre eine Faserzementplatte aus Eternit eingebaut wurde. Da die Stelle nachträglich verputzt worden ist und Trockenbauwände keine grundsätzlich verdächtigen Bauteile darstellen, wäre die Eternitplatte ohne Zeitzeugenaussagen aller Wahrscheinlichkeit nach unentdeckt geblieben. Gerade bei EFH haben Eigentümer:innen und Nutzer:innen einmalige Erfahrungswerte über die jeweilige Baugeschichte, weshalb die gründliche Auseinandersetzung mit Erfahrungsberichten ein wichtiges Element für ein präzise Schadstoffgutachten darstellen kann. Umfassende Nutzerbefragungen können stellenweise sogar Bauteilöffnungen, Beprobungen und Laboranalysen erübrigen, was wiederum die Gesamtkosten der Schadstoffsanierung senken kann und somit der Sozialverträglichkeit zuträglich ist.

Eine grundsätzliche Herausforderung der Schadstoffproblematik besteht darin, heutiges Wissen für zukünftige Generationen nachvollziehbar zu machen, da ansonsten die Gefahr besteht, dass mit den Eigentümern und Erbauern auch einzigartige Erfahrungswerte aus der Baugeschichte verloren gehen. Die Weitergabe von Schadstoffwissen ist insbesondere für versteckte Emissionsquellen von besonderer Bedeutung. Von der verputzten Eternitplatte in der Garage geht zwar nicht dieselbe akute Gefahr aus wie von der schadhaften Rohrdämmung im Keller, weshalb kein unmittelbarer Sicherungsmaßnahme geboten ist. Die Sichtbarmachung der Schadstoffbelastung dient allerdings dem Schutz zukünftiger Generationen und erspart unerwartete Überraschungen für kommende Baumaßnahmen. Schlussendlich geht es wieder um Planbarkeit: Je mehr Wissen über Schadstoffe für alle Beteiligten nachvollziehbar ist, desto besser lässt sich mit dem Problem auf lange Sicht arbeiten.

Mindestvorgaben bezüglich Farbe und

Gestaltung des Warnhinweises für Asbest

entsprechend der sog. Asbest-Richtlinie

von 1996 [6]

Quelle: RH

Ein gängiges Kommunikationsmittel von Schadstoffgutachter:innen sind Aufkleber mit Warnhinweisen, die auf verdächtigen Bauteilen angebracht werden. Die formalen Ansprüche an das Erscheinungsbild von Warnhinweisen sind in der Asbestrichtlinie von 1996 festgehalten (Bild 12). Allerdings stellen Warnaufkleber keine robuste bauliche Lösung dar, sondern dienen bestenfalls der kurzfristigen Warnung vor Schadstoffvorkommen. Auch die Akzeptanz der Nutzer spielt hierbei eine entscheidende Rolle für die erfolgreiche Kommunikationsstrategie im Schadstoffkontext. Bei generischen Warnhinweisen mit geringem Gestaltungsgrad ist es wahrscheinlicher, dass die Langzeitwirkung durch fehlende Pflege und Vernachlässigung nachlässt.

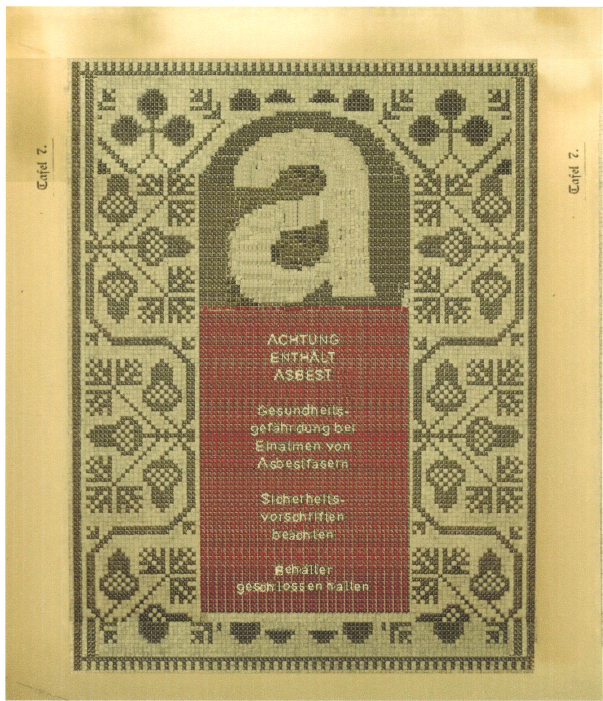

Für das neue Haus wird vorgeschlagen, ein Wandmosaik über die verputzten Eternitplatten auszuführen, das auf das Vorhandensein von Schadstoffen verweist und somit eine langfristige Warnung darstellen (Bild 12). Nach den Leitlinien zur Gefahrstoffverordnung des Länderausschusses für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik ist das Aufbringen einer zusätzlichen Schicht über ein schadstoffbelastetes Bauteil dann zulässig, wenn das Bauteil bereits durch eine nicht schadstoffhaltige Schicht bedeckt und somit nicht direkt sichtbar ist [7]. Dies ist bei der verputzten Eternitplatte in der Trockenbauwand der Garage gegeben.

Mosaik statt Aufkleber: die präsentierte Sanierungsmaßnahme steht sinnbildlich für eine veränderte Antwort auf die Frage, wie Schadstoffvorkommen an zukünftige Generationen kommuniziert werden können. Statt kurzfristiger Notlösungen bedarf es nachhaltiger Strategien im Umgang mit einem weitverbreiteten Schadstoffproblem. Eine veränderte Kommunikationskultur in der Schadstoffdebatte kann den Blick auf eine neue gesellschaftliche Perspektive öffnen: Asbest, PCB und PAK werden dabei nicht ausschließlich als belastende Altlasten wahrgenommen, sondern als fester, historisch gewachsener Bestandteil der Baugeschichte anerkannt.

5 Fazit und Ausblick

Die Auseinandersetzung mit Schadstoffen für kommende Aufgaben im Bereich von Bestandsumbauten wird eher die Regel als die Ausnahme sein. Planer:innen sind also gefordert, neue Strategien im Umgang mit der Schadstoffproblematik zu entwickeln. Ein zentraler Ansatzpunkt liegt hierbei in der besseren Integration von Bewertungs- und Sanierungsaufgaben in den Gesamtprozess des Bauvorhabens. Durch die Etablierung von Rückkopplungsschleifen im Planungsprozess können fachliche Kompetenzen von Architekt:innen und Schadstoffexpert:innen zusammenwirken, um nachhaltige und tragfähige Sanierungslösungen zu finden. Dies kann besonders ausschlaggebend im sensiblen Bereich der EFH in Eigennutzung sein. Die Entwicklung von sozialverträglichen Sanierungsstrategien wird essenziell sein für eine erfolgreiche Adressierung der Schadstoffthematik in den kommenden Jahrzehnten.

Damit Architekt:innen künftig eine aktivere Rolle in der Schadstoffsanierung übernehmen können, muss das Thema im architektonischen Diskurs präsenter werden. Eine wirksame Maßnahme wäre die Aufnahme von Grundlagen der Schadstoffkunde in die Curricula der Architekturausbildung an deutschen Hochschulen. Ähnlich wie Inhalte aus der Tragwerksplanung oder der Gebäudetechnik könnten entsprechende Lehrinhalte in die Ausbildung integriert werden. Auch wenn sich die Wirkung solcher Maßnahmen erst in der Arbeit zukünftiger Generationen von Planer:innen zeigen würde, so ist die Entwicklung von langfristigen Ansätzen dennoch angebracht. Die Schadstoffproblematik ist ein Mehrgenerationen-Problem und wird nur unter Einbindungen zukünftiger Generationen erfolgreich gelöst werden können. Je früher ein Perspektivwechsel in der Baubranche initiiert wird, desto wirkungsvoller und nachhaltiger werden Lösungen in der Zukunft sein.

Literatur

- Statistika GmbH H (2025) Struktur des Wohngebäudebestands in Deutschland im Jahr 2023 nach Gebäudetyp. Hamburg: Statistika. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1422354/umfrage/wohngebaeude-in-deutschland-nach-gebaeudetyp [Zugriff am: 12. Jun. 2025]

- Statistisches Bundesamt (2025) Gebäude: Baujahr (Jahrzehnte). Wiesbaden: Statistisches Bundesamt. https://ergebnisse.zensus2022.de/datenbank/online/statistic/3000G/table/3000G-1002 [Zugriff am: 12. Jun. 2025]

- VDI 6202 Blatt 1: 2013-10 (2013) Schadstoffbelastete bauliche und technische Anlagen. Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten. Berlin: VDI.

- Mikuda-Hüttel, B. (2024) Steinerne Schönheiten – Die ländliche Architektur in der Südeifel. Der Holznagel – Interessengemeinschaft Bauernhaus e.V. 2024, H. 4, S. 8–23.

- Bossemeyer, H.-D.; Dolata, S.; Schubert, U.; Zwiener, G. (2019) Schadstoffe im Baubestand. Köln: Rudolf Müller.

- Richtlinie für die Bewertung und Sanierung schwach gebundener Asbestprodukte in Gebäuden (Asbest-Richtlinie) (1996) Version 01/2001.

- Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI) (2018) Leitlinien zur Gefahrstoffverordnung. 3. überarb. Aufl. m. Ergänz. im Abschn. I „Asbest“, LV 45.

Autor:innen

Prof. (Univ) Dr.-Ing. Christoph Gengnagel, gengnagel@udk-berlin.de

Direktor des Instituts für Architektur und Städtebau

www.arch.udk-berlin.de/gengnagel

Richard Hees, r.hees@udk-berlin.de

Universität der Künste Berlin

www.ket.arch.udk-berlin.de