Ein Modellprojekt

Reduce – Reuse – Recycle: Die Wendeltreppe im Ingenieurbüro von B+G in Stuttgart zeigt exemplarisch die Anwendung der Kreislaufprinzipien im Bauwesen. Mit dem hauseigenen Projekt wurde erprobt, wie sich die Planungs- und Herstellprozesse verändern, wenn die Fragen nach dem Notwendigen und dem Verfügbaren in den Mittelpunkt gestellt werden.

1 Allgemeines

Als Ingenieurbüro mit dem Schwerpunkt Tragwerksplanung sind wir in allen Projekten bestrebt, die Auswirkungen auf die natürliche Umwelt zu berücksichtigen und auf eine zukünftige Kreislaufwirtschaft hinzuarbeiten. Diesem Leitgedanken wollten wir ebenfalls beim Umbau des eigenen Büros in Stuttgart folgen und so wurde eine Verbindungstreppe zwischen zwei Geschossen zu einem Modellprojekt für kreislaufgerechtes Bauen (Bild 1). Mit anderen Worten: Es wird nur das gebaut, was erforderlich ist, was der örtliche Materialkreislauf hergibt und was von örtlichen Firmen und Handwerkern auch hergestellt werden kann.

2 Tragwerk

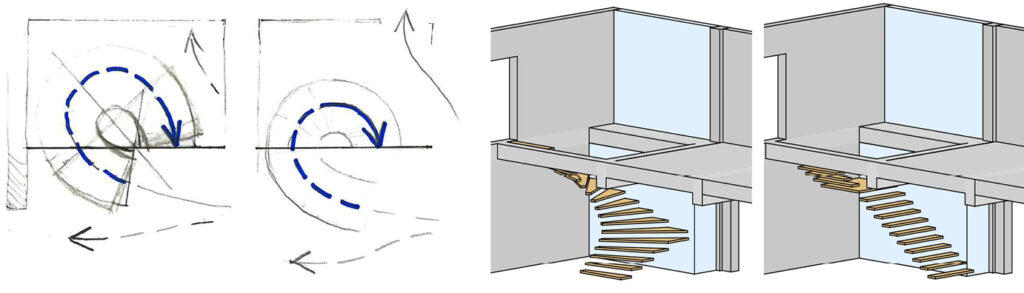

Da es sich hier um eine eingeschossige Treppe handelt, wurde kein übergeordnetes Tragwerk gebraucht. Die Stufen konnten auf einfachstem und direktem Weg auf der Geschossdecke aufgesetzt werden. Dafür ergaben sich zahlreiche Möglichkeiten zur Nutzung vorhandener Ressourcen, zum Beispiel eine Untermauerung aus Abbruchmaterial oder eine massive Lehmwand, ein Wald aus einzelnen Holzstützen, ein Stapel aus einer in Streifen gesägten Stahlbetonplatte. Die weitere Entwicklung hing von der gewählten Treppengeometrie ab.

3 Geometrie

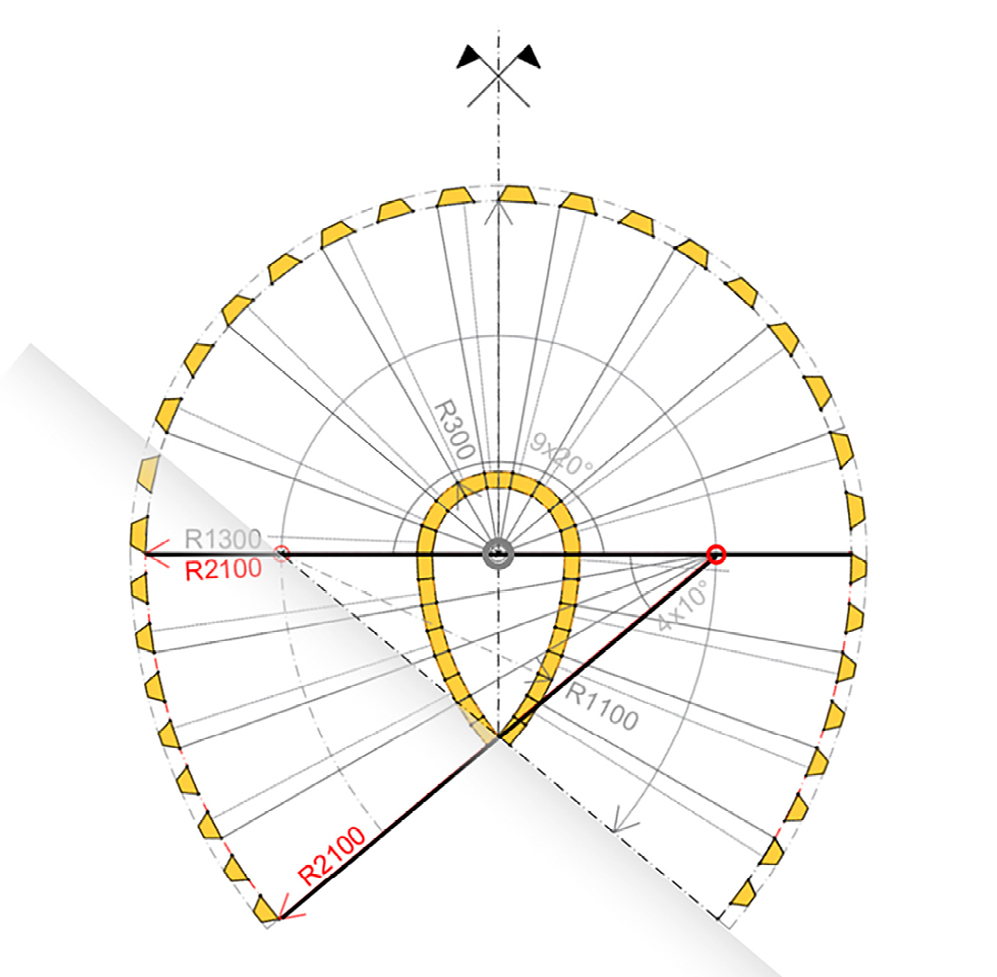

Zur Überwindung der 3,23 m Geschosshöhe schlug der Architekt eine Treppe mit 18 Steigungen je 17,95 cm Höhe und 27 cm Auftrittsbreite vor. Angesichts der offenen Bürolandschaft boten sich verschiedene Varianten für die Lauflinie an, darunter abgewinkelte zwei- und dreiläufige Treppen sowie rechts- oder linksdrehende gewendelte Treppen (Bild 3). Eine etwa dreiviertelkreisförmige Wendeltreppe mit veränderlichen Radien und einem leicht aufgeweiteten Auge versprach die beste Lauflinie und Raumnutzung.

Die ausgewählte Entwurfsskizze wurde mit ganzzahligen Maßen und Winkelwerten geometrisiert (Bild 2). Die veränderliche Krümmung wurde mithilfe zweier Radien (210 und 130 cm am äußeren Stufenrand bzw. 160 und 80 cm in Stufenmitte entlang der Lauflinie) festgelegt. Mit den zugehörigen Stufenwinkeln von 10° und 20° ergab sich für beide Krümmungsbereiche exakt die gleiche Auftrittsbreite von g = 27,9 cm. Bewusst wurde eine einfache, gut konstruierbare, maßwerkartige Geometrie gewählt, aus der sich die Teilelemente und Folgemaße leicht ableiten lassen. Die gewählten Maße sollten anschaulich und begreifbar sein.

Quelle: B+G

Quelle: B+G

Quelle: B+G

Quelle: B+G

Quelle: B+G

Quelle: B+G

4 Wangen

Aus der Grundfigur konnten nun alle weiteren Elemente entwickelt werden. Da die Außenkonturen mit Geländer, Handlauf und Pfosten sich ohnehin flächenhaft nach oben fortsetzen mussten, lag es nahe, diese gekrümmten Flächen vom Boden bis zum Handlauf als formgebendes und tragendes Element auszuführen. Damit ergibt sich auf der Außenseite ein Stangenwald mit Elementen bis zu 4,30 m Höhe, während die Innenwange einen engen, hohlen Schaft bildet.

Diese Konstruktion ist in nahezu allen Materialien realisierbar – Stahl, Glas, Schichtholz, Carbonbeton, 3D-Druck, Stampflehm etc. Doch im Sinne des Urban Mining fiel die Wahl auf eine Holzkonstruktion aus wiederverwendeten Abbruchbalken (Bilder 4, 5).

Insgesamt waren 150 m Einzelquerschnitte mit Abmessungen von 10×6,5 cm bis 14 ×6,5 cm erforderlich, um die äußere Wand als durchbrochenen Stangenwald und die innere als Tonnenschale zu bauen. Um diese aus Decken- und Dachbalken gewinnen zu können, mussten etwa 3,5 m³ Balken beschafft und aufbereitet werden. Für die Materialbeschaffung wurde die Firma Concular beauftragt, die auf die Vermittlung von Materialien im Baustoffkreislauf spezialisiert ist.

Die gesamte Aufarbeitung der Balken bis zur Endmontage erfolgte in Kooperation mit einem Zimmereibetrieb (Fa. Bechstein, Stuttgart-Uhlbach). Die dafür notwendigen Arbeitsschritte entsprachen allerdings in keiner Weise den üblichen Abläufen eines durchgetakteten, modernen Betriebs (Bilder 6–8). Die Aufarbeitung (Grobzuschnitt, Ausnageln, Reinigen, Auftrennen) verursachte Lärm, Schmutz und Platzprobleme. Und bei den anschließenden Maschinenarbeiten gab es mehrfach Probleme mit vereinzelten Metallresten im Holz.

Im Übergang von der Materialgewinnung, dem Urban Mining, zur Verarbeitung liegt ein kritischer Zwischenschritt der Kreislaufwirtschaft: Die Aufarbeitung des Materials, das durch die vorherige Verwendung und den Rückbau verändert und kontaminiert wurde, liegt nicht mehr in der üblichen, baurechtlich definierten Form und Qualität vor. Die notwendigen Zwischenschritte lassen sich in die optimierten, arbeitsteiligen und teilweise industrialisierten Prozesse nicht ohne Weiteres integrieren – die Prozesse müssen ihrerseits verändert und angepasst werden. Mit der Umstellung von der linearen zur zirkulären Wirtschaft entstehen somit einerseits Kosten, andererseits neue Geschäftsfelder und Zukunftschancen.

5 Stufen

Auch für die Stufen wurde versucht, vorhandene Ressourcen zu verwenden, Altmaterial in einen neuen Kontext zu bringen und es dabei nach Möglichkeit auf- statt abzuwerten. Der Blick fiel auf unsere alten Bürotischplatten. Diese bestanden aus sehr solidem, hochwertigem Furnierschichtholz mit Buchendeckschicht (Multiplex 25 mm). Einige Platten wurden nicht mehr benötigt und konnten somit für die zukünftigen Treppenstufen verwendet werden (Bild 9). Aufgrund unserer praktischen Erfahrung mit modernen Holz-Beton-Verbunddecken (HBV) im Hochbau sind wir mit dem Zusammenwirken einer Holzlage mit einer Aufbetonschicht vertraut. Die beiden Teilquerschnitte übernehmen dabei unterschiedliche und sehr materialspezifische Aufgaben: Die Holzlage ist verantwortlich für die Zugkräfte, stellt eine verlorene Schalung dar und bietet eine ansprechende Untersicht. Der Aufbeton im Druckbereich erhöht bei vollem Verbund erheblich die Festigkeit und Biegesteifigkeit und bietet gleichzeitig eine dauerhafte, rutschfeste und gut begehbare Oberfläche. So wurden aus abgenutzten alten Tischplatten 5 cm starke robuste Treppenstufen.

Quelle: B+G

Quelle: B+G

Quelle: B+G

Die Verkleinerung des Prinzips von Holz-Beton-Verbund vom Dezimeter- in den Zentimeterbereich ist grundsätzlich machbar und rechnerisch gleich zu behandeln. Erforderlich war lediglich ein Mechanismus zur Übertragung der Schubkräfte. Nach einigen Vorversuchen zeigte sich, dass einfache Holzschrauben in üblicher Zug-Anordnung, schräg in Richtung Auflager geneigt, dafür geeignet sind (Bild 10).

Quelle: B+G

Quelle: B+G

Für den hochfesten Beton wurde eine Rezeptur mit kleinem Korn gewählt. Die Zugabe von Mikrosilika als künstlichem Puzzolan und Kalksteinmehl als Füller erhöhte die Festigkeit. Ein niedriger w/z-Wert von < 0,3 bei gleichzeitig guter Verarbeitbarkeit wurde durch ein Hochleistungsfließmittel erreicht.

Die Beton- und Verbundfestigkeit dieser Lösung hielt allen Prüfungen stand. Probleme entstanden nur durch Schwindrisse infolge des Quellverhaltens der Holzschichten im Zusammenhang mit Betonschwinden und Festigkeitsentwicklung. Durch gründliches Wässern der Holzschalung und eine Nachbehandlung durch feuchtes Abdecken der Betonoberfläche konnten diese weitgehend vermieden werden (Bild 11). Da die Rissbreite mit der Tiefe schnell abnimmt, war dies ohnehin ein rein optisches Problem. Folglich wurden die Risse lediglich verspachtelt und die Oberfläche beschichtet.

Quelle: B+G

Quelle: B+G

6 Schluss

Die Wiederverwendung von Baustoffen, Bauteilen und Elementen verändert viele Aspekte des Bauens. Entwurf, Planung, Ausschreibung, Fertigung und Montage – jeder Schritt erfordert neue Überlegungen, andere Vereinbarungen zwischen den Beteiligten und eine Anpassung der Prozesse. All das kann die Eigenschaften und das Erscheinungsbild des baulichen Produkts prägen.

Quelle: B+G

Quelle: B+G

Das vorgestellte Projekt wurde als Modell- und Versuchsprojekt der Kreislaufwirtschaft durchgeführt, um notwendige Erfahrungen zu sammeln. Während Einsparungen auf Materialseite möglich sind, so entstehen doch in fast allen Bauphasen zusätzliche Aufgaben und Zwischenschritte, die einerseits als Störungen, andererseits aber auch als neue Aufgabenfelder und Marktchancen wahrgenommen werden können. Die Grundlagen zur Einrichtung kommunaler Sekundärrohstoffzentren werden auf Landesebene bereits ermittelt und vorbereitet [1]. Etablierte Industrie- und Handwerksbetriebe werden ihre Produktionsprozesse anpassen, sobald die Marktanreize dafür gegeben sind. Andernfalls können auch Initiativen von Planenden, Bauherren oder weiteren motivierten Akteuren einen neuen Workflow anregen.

Jedes neue 3R-Projekt liefert wertvolle Erkenntnisse und eröffnet neue Wege, um mit vorhandenen Materialien zu bauen. Dabei sollten die Akteure bereit sein, Dinge selbst in die Hand zu nehmen, sowohl was die Verantwortlichkeit betrifft als auch wortwörtlich das Material selbst, das auf dem Weg abseits der etablierten Prozesse begleitet werden muss. Das kostet zunächst vor allem Zeit und wird nicht unbedingt wirtschaftlich und gesellschaftlich honoriert. Doch sollte man angesichts der großen Herausforderungen nicht auf andere Akteure warten – auf Gesetzgeber, Verbände, Institutionen oder gar auf zukünftige technische Entwicklungen –, sondern im Nahbereich, das heißt im Bereich der naheliegenden Möglichkeiten und Ressourcen, die Dinge in die Hand nehmen (Bilder 12–15).

Literatur

- Bietergemeinschaft Architektur Nachhaltig Bauen (2025) Regionale Sekundärrohstoffzentren– Zirkuläres Bauen und Urban Mining [online]. Stuttgart: Strategiedialog „Bezahlbares Wohnen und Innovatives Bauen“. https://www.sdb-bw.de/projekte/regionale-sekundaerrohstoffzentren [Zugriff am: 08. Juli 2025]

Autor:in

Dr.-Ing. Mathias Kutterer, mkutterer@bollinger-grohmann.de

Bollinger+Grohmann, Stuttgart