Mit dem Neubau eines EDEKA-Markts in Braunschweig wurde erstmals ein großflächiger Verbrauchermarkt vollständig in der mikromodularen Holzbauweise des TRIQBRIQ-Systems realisiert. Es werden die Potenziale der kleinteiligen Massivholzsteine für großvolumige Tragwerke aufgezeigt und durch eine Lebenszyklusanalyse mit konventionellen Bauweisen verglichen. Dabei wird deutlich, wie sich durch den Einsatz des Systems nicht nur erhebliche CO₂-Einsparungen erzielen, sondern auch zirkuläre Nutzungsperspektiven für den Gebäudebestand eröffnen lassen.

1 EDEKA geht neue Wege

Einzelhandelsbauten in Holzbauweise sind bislang selten. Mit dem Neubau eines EDEKA-Markts im Braunschweiger Stadtteil Lamme wurde erstmals ein großflächiger Verbrauchermarkt vollständig in der mikromodularen Holzbauweise des TRIQBRIQ-Systems realisiert. Der eingeschossige Baukörper mit Flachdach misst ca. 36 × 60 m bei einer Gebäudehöhe von 7,00 m bis zur Oberkante der Attika. Der Markt gliedert sich in einen Verkaufsraum mit weitgespanntem Sparrendach sowie in Nebenbereiche wie Lager, Sozialräume und Anlieferzonen, in denen zusätzliche Deckenebenen aus Brettsperrholz integriert sind. Abgesehen von der Gründung in Stahlbeton ist das Gebäude vollständig in Holzbauweise ausgeführt (Bild 1).

Quelle: Lars Krumfuss/ EDEKA Minden-Hannover

2 TRIQBRIQ – kleinteiliger Massivholzbau

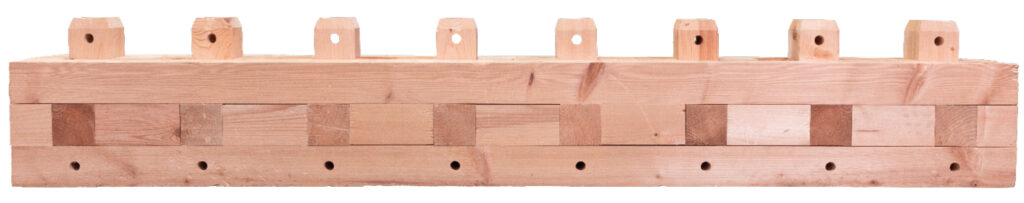

Das Massivholzbausystem der TRIQBRIQ AG beruht auf industriell vorgefertigten, mikromodularen Holzsteinen – den sogenannten BRIQs. Bei einer Wandstärke von 25 cm sind die BRIQs dementsprechend 25 cm tief und 25 cm hoch. In der Breite kommen drei Formate zum Einsatz: 25 cm, 50 cm sowie ein Sturzelement mit Längen von 200 bis 400 cm. Alle genannten Formate wurden im Projekt verwendet und ermöglichten eine durchgängige Wandkonstruktion in Verbundbauweise (Bild 2).

Die kraftschlüssige Verbindung der Elemente erzeugt eine lastabtragende und aussteifende Massivholzwand (Bild 3). Die Montage erfolgt trocken, ohne den Einsatz von Leimen oder metallischen Verbindungsmitteln. Für die Verriegelung werden 20 mm starke Buchenholzdübel verwendet, die demontierbar sind und so die Rückbaufähigkeit unterstützen.

Das Bausystem ermöglicht eine zügige und passgenaue Montage bei gleichzeitig hoher Trag- und Aussteifungsleistung. Es ist geschossunabhängig zugelassen und erlaubt lichte Raumhöhen von bis zu 4m. Laut drittverifizierter Umweltproduktdeklaration des Instituts Bauen und Umwelt (IBU) werden in einem Quadratmeter TRIQBRIQ-Rohbau rund 177kgCO₂ dauerhaft gebunden. Der sortenreine Rückbau ist durch die modulare Struktur und den Verzicht auf synthetische Verbindungsmittel gewährleistet. Die Wiederverwendung der BRIQs in anderen Gebäudekonfigurationen ist möglich, was die zirkuläre Nutzung in der Praxis unterstützt. Darüber hinaus erlaubt die kleinteilige Geometrie den Einsatz von Industrieholz, Kalamitätsholz und rückgebautem Holz. Damit wird ein Beitrag zur stofflichen Verwertung von Holz geleistet, das andernfalls aufgrund geringer Güteklassen oder eines Überangebots der thermischen Nutzung zugeführt würde.

Quelle: BRIQTRIQ AG

3 Ein Start-up mit Vorgeschichte

Mit dem Ziel, kreislauffähiges Bauen technisch skalierbar zu machen, gründete Maximilian Wörner2021 die TRIQBRIQ. Das Unternehmen produziert und vertreibt das gleichnamige Massivholz-Bausystem.

Die Systemidee stammt vom Stuttgarter Architekten Werner Grosse, der in den vergangenen zwei Jahrzehnten europaweit verschiedene Holzbauprojekte auf Basis von Industrie- und Kalamitätsholz realisierte. Diese wiesen jedoch stets Unikatcharakter auf und waren nicht für eine serielle Fertigung ausgelegt. Auf Initiative von Maximilian Wörnerwurde das System mit Blick auf industrielle Herstellung, Montagefreundlichkeit, statische Leistungsfähigkeit und Rückbaubarkeit weiterentwickelt. ArchitektWerner Grosse begleitet den Prozess weiterhin als externer Fachberater.

Nach rund dreieinhalb Jahren Unternehmensaktivität wurden bislang etwa 15 Projekte mit dem System umgesetzt. Dazu zählen ein mehrgeschossiges Einfamilienhaus in Frankfurt, ein zweigeschossiges Ferienhaus in Italien sowie die CRCLR HUT – ein Pavillon zum Thema zirkuläres Bauen auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Berlin-Tegel.

Am 8. Mai 2025 wurde in Braunschweig das bislang größte Projekt eröffnet, bei dem TRIQBRIQ zum Einsatz kam: ein eingeschossiger EDEKA-Supermarkt mit einer Fläche von 1100 m2.

Aktuell entsteht in Tübingen das erste TRIQBRIQ-Mehrfamilienhaus. Auftraggeber ist die kommunale Wohnungsbaugesellschaft. Mieterin wird die Stadt Tübingen. Die insgesamt zehn Wohneinheiten werden Menschen zur Verfügung gestellt, die momentan von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Das Projekt ist nicht nur für das junge TRIQBRIQ-Team ein wichtiger Meilenstein, sondern auch für die Stadt Tübingen, da es nachhaltige Innovation und soziale Verantwortung in gelungener Weise vereint.

4 Dezentrale Produktion für nachhaltiges Bauen

Um den komplexen Nachhaltigkeitsanforderungen der Bauwirtschaft auch im Rahmen der weiteren Unternehmensentwicklung gerecht zu werden, setzt TRIQBRIQ auf ein dezentrales Produktions- und Lieferkettenmodell. Grundlage sind kompakte, containerbasierte Produktionszellen (Bild 4), die im Plug-and-Play-Prinzip an bestehende Infrastrukturen wie Sägewerke, Abbund-Zentren oder größere Schreinereien angebunden werden können. Der Betrieb erfolgt über ein Lizenzsystem.

Ziel des Konzepts ist eine skalierbare, regional verankerte Fertigung. Bis 2027 plant TRIQBRIQ den Aufbau von 30 dieser sogenannten Microfactories. Jede Einheit versorgt ein Einzugsgebiet von etwa 150 km und verarbeitet vor Ort verfügbares Holz aus Rückbauprojekten, Schadereignissen (z. B. Sturm- oder Käferholz) sowie aus Industrieholzeinschlägen. Die räumliche Nähe zu den Einsatzorten reduziert Transportdistanzen und damit verbundene CO₂-Emissionen deutlich und trägt so zur ökologischen Optimierung heutiger Bauprozesse bei.

Die Modularität des Systems ermöglicht die bedarfsgerechte Skalierung: Mehrere Microfactories können zu einem Produktionsverbund zusammengeführt werden, um auch größere Bauvolumina effizient abzudecken. Derzeit betreibt TRIQBRIQ eine zentrale Fertigungseinheit am Standort Tübingen mit einer monatlichen Produktionskapazität von rund 8000 BRIQs. Hinzu kommt eine Kooperation mit der Werkstatt Haus Lindenhof für Menschen mit Behinderungen auf der schwäbischen Alb. Der Output der Werkstatt beträgt rund 1000 BRIQs pro Monat.

Zur Realisierung der geplanten Expansion und zur Deckung der steigenden Nachfrage ist das Unternehmen aktuell auf der Suche nach Investoren, strategischen Industriepartnern sowie weiteren sozialen Einrichtungen.

Quelle: TRIQBRIQ AG

5 Besondere Planungsaspekte und statische Herausforderungen des EDEKA-Supermarkts

Die Umsetzung eines großvolumigen Einzelhandelsbaus in mikromodularer Holzbauweise erforderte eine umfassende Anpassung der ursprünglichen Entwurfsplanung. Im Zuge der Umplanung wurde der konventionelle Skelettbau unter Beibehaltung grundlegender Rastermaße in eine tragende Massivholzstruktur überführt. Hierfür wurden vor allem die Binderabstände im Dachtragwerk so angepasst, dass eine flächige Lastabtragung durch TRIQBRIQ-Wände vom Typ WS25 ermöglicht wurde. Zusätzlich kamen Sturzelemente des Systems zum Einsatz, um Öffnungen für Fenster und Türen direkt in die tragende Struktur zu integrieren.

Ein zentrales Planungsziel war die Sichtbarmachung der TRIQBRIQ-Wandflächen im Innenraum (Bild 5). Die Ausführung in sichtbarer Qualität stellte erhöhte Anforderungen an die Maßgenauigkeit der Planung, die Oberflächenbearbeitung und die Fugenausbildung. Dies erforderte eine enge Abstimmung zwischen Tragwerksplanung, Architektur und Ausführung. Gleichzeitig war sicherzustellen, dass bauphysikalische Anforderungen, insbesondere hinsichtlich Brand- und Schallschutz, eingehalten werden.

In statischer Hinsicht unterscheiden sich die Bausteinwände des TRIQBRIQ-Systems grundlegend von konventionellen Massivholzwänden. Die einzelnen Elemente sind über lösbare Verbindungen aus Buchenholzdübeln kraftschlüssig miteinander verbunden. Die resultierende Fugenzone weist insbesondere unter Biegebeanspruchung bei geringem Normalkraftanteil ein nichtlineares, leicht nachgiebiges Verhalten auf.

Quelle: Lars Krumfuss/EDEKA Minden-Hannover

Die Druckfestigkeit in den Hirnholzverbindungen ist maßgeblich holzfeuchteabhängig und liegt etwa 10 % unterhalb der Werte kontinuierlicher Holzquerschnitte. Für die Bemessung der Fugenverformungen, insbesondere bei horizontalen Lasten, wurde mit vereinfachten Ersatzmodulen gearbeitet, die aus umfangreichen Bauteilprüfungen an der Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Steine des Karlsruher Instituts für Technologie abgeleitet wurden. Die Erkenntnisse aus diesem Projekt können künftig in die Weiterentwicklung der systembezogenen Bemessungsgrundlagen einfließen. Da das Gebäude in Teilbereichen lichte Wandhöhen von über 4 m aufweist und sich am Standort vergleichsweise hohe Windlastannahmen ergeben, wurden die in der Allgemeinen Bauartgenehmigung für TRIQBRIQ festgelegten Randbedingungen für Wandhöhe und Querlasten überschritten [1].

Quelle: TRIQBRIQ AG

Die statische Bewertung der Außenwände musste daher auf Basis projektbezogener Annahmen erfolgen. Zur Gewährleistung der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit wurde eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung beantragt und erteilt. Als konstruktive Maßnahme zur Erhöhung der Biegesteifigkeit wurde für die Außenwände ein hybrider Verbund mit vertikalen Kanthölzern realisiert. Diese wurden in definierten Abständen über Schraubverbindungen mit der TRIQBRIQ-Wand verbunden (Bild 6). Das resultierende Verbundtragwerk verhält sich unter kombinierter Biege- und Normalkraftbeanspruchung deutlich steifer und zeigte im statischen Nachweis ausreichend Reserven, um die einwirkenden Lasten im Grenzzustand der Tragfähigkeit sowie der Gebrauchstauglichkeit sicher abzutragen.

Insgesamt zeigt sich, dass das TRIQBRIQ-System für großvolumige Tragwerke eine leistungsfähige Alternative zu konventionellen Bauweisen darstellt, sofern die planungs- und bemessungstechnischen Besonderheiten frühzeitig erkannt und projektspezifisch berücksichtigt werden.

6 Tragstruktur und Materialwahl im Dachaufbau

Das Dachtragwerk über dem Verkaufsbereich des Markts wurde als flach geneigtes Sparrendach mit einer lichten Spannweite von bis zu 17,25 m realisiert. Die Dachbinder bestehen aus 16 × 80 cm starken Brettschichtholzträgern, die im Raster von 1,50 m auf den tragenden Außenwänden aus TRIQBRIQ-Elementen aufliegen. In Querrichtung wird die Last über einen mittig verlaufenden Hauptträger aufgenommen, der als Einfeldträger zwischen Innen- und Außenstützen ausgebildet wurde.

Eine entscheidende planerische Änderung gegenüber dem ursprünglichen Entwurf bestand in der Reduzierung des Trägerabstands bei gleichbleibender Spannweite. Das zunächst vorgesehene weitgespannte Dachtragwerk mit Trapezblech als lastverteilender Dachhaut wurde in der Holzbauvariante durch ein engeres Trägerraster mit einer 39 mm starken Dachschalung aus Furnierschichtholzplatten (LVL) ersetzt. Diese dient sowohl als flächige Dachscheibe zur Aussteifung als auch zur Aufnahme der ständigen Lasten aus Dachdämmung, aufgeständerter PV-Anlage und Schnee und wurde entsprechend bemessen.

Während Trapezbleche als metallische Bauteile typischerweise energieintensiv in der Herstellung sind und häufig mit zusätzlichen Maßnahmen zur Schalldämmung kombiniert werden müssen, bringt das Furnierschichtholz eine signifikant bessere CO₂-Bilanz mit sich. In der Lebenszyklusanalyse (s. Abschnitt 8) konnten dadurch zusätzliche Einsparungen bei grauer Energie und CO₂-Äquivalenten ausgewiesen werden. Zugleich wurde durch die durchgehend hölzerne Dachscheibe eine systemhomogene Konstruktion geschaffen, die eine konsistente bauphysikalische Planung ermöglichte.

Die horizontale Aussteifung des Gebäudes erfolgt durch die Dachscheibe, die die auftretenden Windlasten über die Trägerachsen in die tragenden Wände aus TRIQBRIQ-Elementen einleitet. Diese leiten die Kräfte über die wandintegrierten Anschlussdetails in die Sockelbereiche und die Bodenplatte weiter.

Die gewählte Dachkonstruktion vereint somit mehrere Vorteile: hohe Tragfähigkeit bei optimierter Spannweite, Integration der Gebäudestabilisierung über die Scheibenwirkung sowie eine deutliche Reduktion der Umweltauswirkungen durch Materialsubstitution. Insbesondere bei großflächigen Flachdachbauten mit höheren Lastannahmen durch Technikaufbauten oder PV-Anlagen zeigt sich hier ein zukunftsfähiger Weg für nachhaltige Dachtragwerke aus Holz.

7 Digital geplant – zirkulär gebaut

Die Besonderheiten des TRIQBRIQ-Bausystems erforderten eine weitreichend digital gestützte Planungskette. Im Unterschied zu konventionellen Bauweisen, bei denen planerische Vereinfachungen im Massivbau häufig durch monolithische Wand- oder Deckensysteme möglich sind, verlangt das mikromodulare System eine präzise Erfassung jedes einzelnen Bausteins bereits in der Planungsphase.

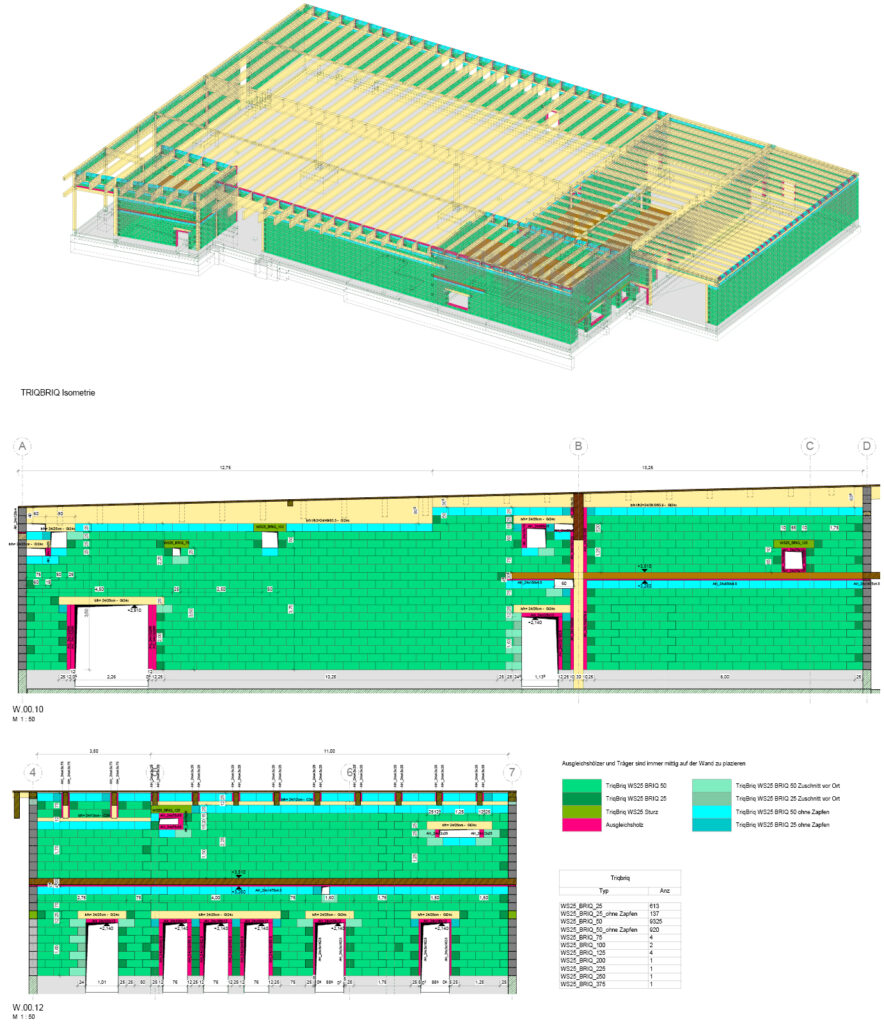

Die Grundlage hierfür bildete ein BIM-Modell, das ab Leistungsphase 3 auf Basis von Autodesk Revit erstellt und im Verlauf des Projekts schrittweise angereichert wurde. Das Modell enthielt nicht nur die geometrischen Informationen des Tragwerks, sondern erfasste sämtliche BRIQs mit deren Abmessungen, Positionen und Funktionen (z. B. tragend, aussteifend, Öffnungselement). Auf diese Weise konnte das Gesamttragwerk automatisiert in Wandabwicklungen mit vollständigen Stücklisten überführt werden. Das war eine Voraussetzung für die effiziente Logistik und Montage auf der Baustelle (Bild 7).

Für die Umwandlung der regulären Wandvolumina in einzelne BRIQs wurde ein projektspezifisch entwickeltes Software-Tool eingesetzt. Dieses ermöglichte es, die Bausteinlogik auf Basis definierter geometrischer Regeln automatisiert zu generieren, ließ jedoch gleichzeitig manuelle Eingriffe zur Berücksichtigung von Sondersituationen zu, beispielsweise bei Anschlüssen, Eckausbildungen oder Wanddurchdringungen.

Quelle: str.ucture GmbH

Die resultierenden Wandabwicklungen bildeten nicht nur die Basis für die werkseitige Kommissionierung der Bausteine, sondern dienten zugleich als visuelle und logistische Montageanleitung auf der Baustelle. Unvorhergesehene Anpassungen auf der Baustelle – wie sie bei klassischen Massivbauweisen regelmäßig vorkommen – wurden weitgehend vermieden, da etwaige Problemstellen bereits in der digitalen Vorprüfung erkannt und optimiert werden konnten.

Besonders hervorzuheben ist der durchgängige Datenfluss von der digitalen Planung bis zur realen Baulogistik. Die Bausteine wurden in der dezentralen Fertigung nach Wandabschnitten vorsortiert und lagen in der Reihenfolge ihrer Montage gebündelt vor. Auf diese Weise ließ sich der Aufbau auf der Baustelle deutlich beschleunigen und fehlerfrei umsetzen. Dieser Aspekt trägt insbesondere bei einer neuen und noch wenig verbreiteten Bauweise zur Qualitätssicherung bei.

Die digitale Erfassung bis auf Bausteinebene stellt einen Paradigmenwechsel in der Planung dar. Damit gehen nicht nur neue Anforderungen an Software, Planungsorganisation und Schnittstellenmanagement einher, zugleich eröffnen sich Chancen für automatisierte Produktion, modulare Variantenbildung und langfristige Dokumentation für Rückbau und Wiederverwendung.

8 Lebenszyklusanalyse im Systemvergleich

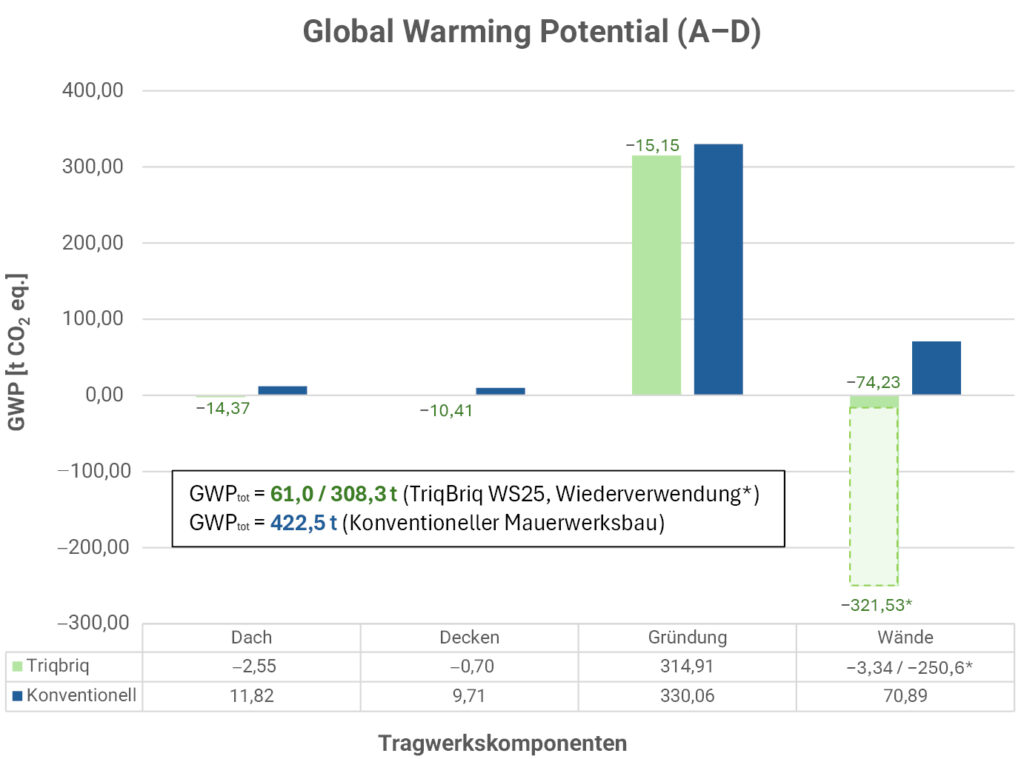

Die ökologische Bewertung des Projekts erfolgte auf Basis einer detaillierten Lebenszyklusanalyse (LCA) nach [2]. Ziel war es, die Umweltauswirkungen des realisierten Holzbausystems im direkten Vergleich zur ursprünglich geplanten Ausführung in konventioneller Massivbauweise zu bewerten. Einbezogen wurden sämtliche relevanten Lebenszyklusphasen A–D des Tragwerks (ohne betriebsbedingten Energieverbrauch) einschließlich Rückbaupotenzial und stofflicher Wiederverwertung.

Infolge der Umplanung als Holzbau mit reduzierten Eigenlasten konnte auch die Gründung statisch optimiert und in den Abmessungen reduziert werden. Dies war ein wesentlicher Beitrag zur Einsparung mineralischer Baustoffe und damit verbundenem grauen Energieeinsatz. Die Berechnungen zeigen, dass durch die konsequente Umplanung und die Verwendung von TRIQBRIQ rund 114,2 t CO₂-Äquivalente eingespart werden konnten (Bild 8).

Darüber hinaus eröffnet die modulare, metall- und leimfreie Verbindungstechnik des TRIQBRIQ-Systems eine konsequent zirkuläre Perspektive. Die Bausteine können nach Ablauf der Nutzungsdauer zerstörungsfrei demontiert und an anderer Stelle erneut eingesetzt werden, was in herkömmlichen Massivbauten kaum realisierbar ist. Vor dem Hintergrund der im Lebensmitteleinzelhandel häufig anzutreffenden Standzeit von 15 bis 20 Jahren ergibt sich hier ein erheblicher Vorteil: Die TRIQBRIQ-Konstruktion wird nicht als einmaliges Produkt, sondern als zirkulierender Ressourcenträger verstanden. Werden die BRIQs wiederverwendet und verlassen das Produktsystem nach [3] über mehrere Lebenszyklen nicht, kann die Einsparung so auf 361 t CO₂-Äquivalente gesteigert werden. Das ist ein Potenzial, das sich in konventionellen LCA-Bewertungen bislang nur begrenzt abbilden lässt, jedoch künftig verstärkt in die Nachhaltigkeitszertifizierung und taxonomiekonforme Bewertung einfließen dürfte.

Quelle: str.ucture GmbH

Zusätzlich zu den CO₂-Einsparungen wurde durch die Reduktion mineralischer Baustoffmengen der Primärenergiebedarf gesenkt und der Rückbauaufwand minimiert. Insgesamt belegt die LCA des Projekts, dass durch die Umstellung auf eine mikromodulare Holzbauweise mit TRIQBRIQ nicht nur ökologische Vorteile in der Herstellung, sondern auch in der Nutzung und im Lebensende des Gebäudes erzielt werden konnten.

Literatur

- Z-9.1-912 (2024) Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/Allgemeine Bauartgenehmigung. TRIQBRIQ WS25 Massivholzbausystem – Wandelemente unter Verwendung der Massivholz-Bausteine BRIQ 25, BRIQ 50, der Biegeträger BRIQ-B und der Stützen BRIQ-S. Z-9.1-912 vom 8.04.2024. Berlin: DIBt. https://www.dibt.de/fileadmin/verzeichnisse/NAT_n/SVA_9.pdf

- DIN EN ISO 14040:2021-02 (2021)Umweltmanagement – Ökobilanz – Grundsätze und Rahmenbedingungen (ISO 14040:2006 + Amd 1:2020);Deutsche Fassung EN ISO 14040:2006 + A1:2020. Berlin: DIN Media.

- EPD-TRI-20230407-IBC1-DE (2025) Umweltproduktdeklaration TRIQBRIQ WS25 vom 25.02.2025. Berlin: IBU – Institut Bauen und Umwelt e. V. https://triqbriq.de/wp-content/uploads/2025/04/EPD_TRIQBRIQ_WS25.pdf

Autor:innen

Lewin Fricke, l.fricke@triqbriq.de

TRIQBRIQ AG, Stuttgart

www.triqbriq.de

M. Sc. Benedikt Neubauer, neubauer@str-ucture.com

str.ucture GmbH, Stuttgart

www.str-ucture.com