Städte spielen eine Schlüsselrolle im Klimaschutz. Zirkuläres Bauen ermöglicht es ihnen, Ressourcen zu sparen und Emissionen zu verringern. Der Artikel zeigt, wie Urban Mining, Wiederverwendung und digitale Materialdatenbanken die nachhaltige Stadtentwicklung voranbringen können. Regulierung, Wirtschaftlichkeit und fehlende Daten bremsen jedoch den Fortschritt. Erfolgreiche Beispiele aus Europa und neue Vorgaben wie die EU-Taxonomie eröffnen Chancen. Eine echte Circular City erfordert Zusammenarbeit, passende Infrastruktur und einen kulturellen Wandel. Städte müssen aktiv planen, fördern und vernetzen – für eine lebenswerte und widerstandsfähige Zukunft.

1 Einleitung

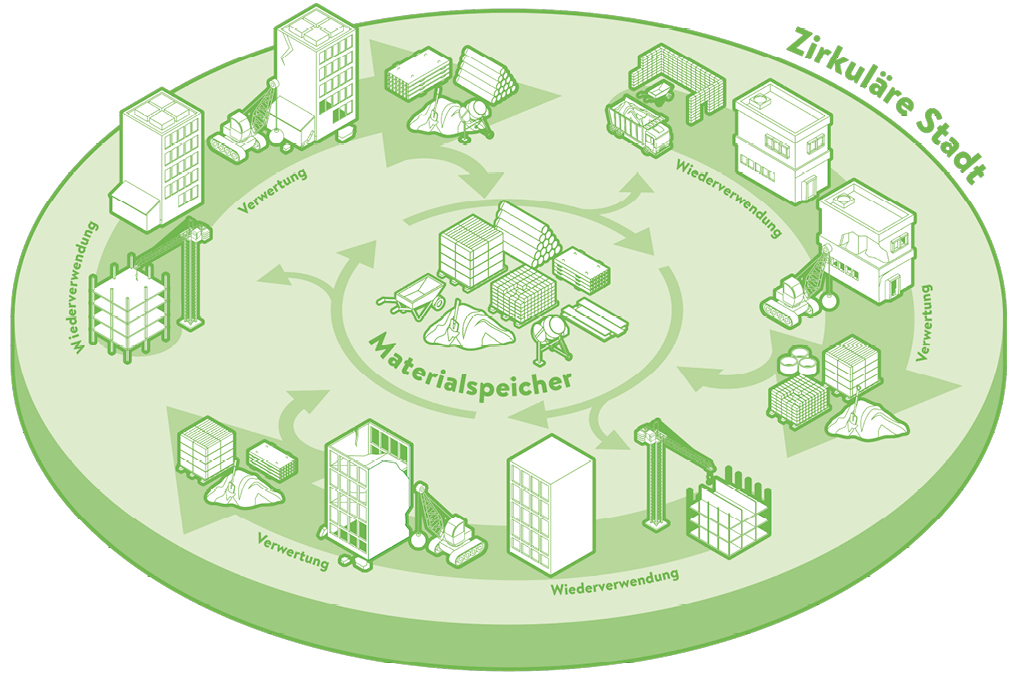

Angesichts wachsender Umweltkrisen und knapper werdender Ressourcen gewinnt das Konzept der zirkulären Stadt – der Circular City – zunehmend an Bedeutung (Bild 1). Städte sind auf große Mengen an Ressourcen angewiesen, um ihr Wachstum und ihren Metabolismus zu unterstützen. Der urbane Metabolismus beschreibt die Gesamtheit der Energie- und Materialflüsse innerhalb einer Stadt, die für die Herstellung, das Wachstum und die Funktionserhaltung der urbanen Systeme notwendig sind [1]. Schon heute verursachen Städte rund 70 % der weltweiten CO2-Emissionen. Die rasche Urbanisierung könnte das noch verstärken, denn während Städte nur 3 % der Landoberfläche der Erde einnehmen, sind sie das Zuhause für 58 % der Bevölkerung [2] – bis 2050 könnten es 66 % sein [3]. Städte sind somit auf große Mengen an physikalischen, chemischen und biologischen Ressourcen angewiesen und ein Treiber des Klimawandels. Zugleich bieten Städte großes Potenzial, um Klimaschutzmaßnahmen effektiv voranzutreiben, da durch lokale Beteiligung und Planungshoheit spürbar Einfluss auf das System Stadt genommen werden kann, wodurch skalierbare und effektive Lösungen möglich werden [4].

Quelle: Buro Happold

Somit zeigt sich: Städte treiben den Klimawandel voran und spielen gleichzeitig eine Schlüsselrolle bei dessen Eindämmung.

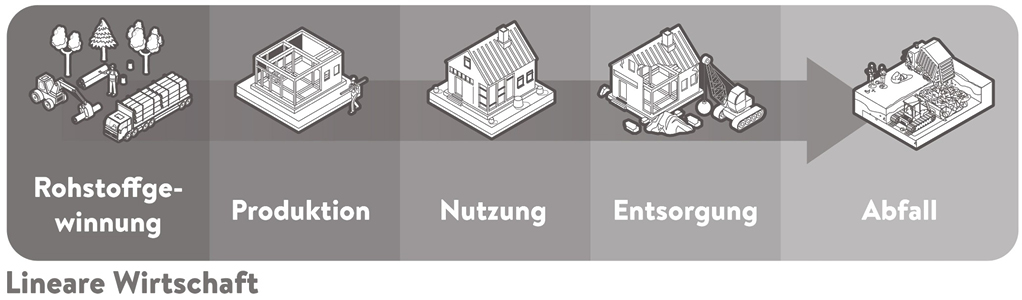

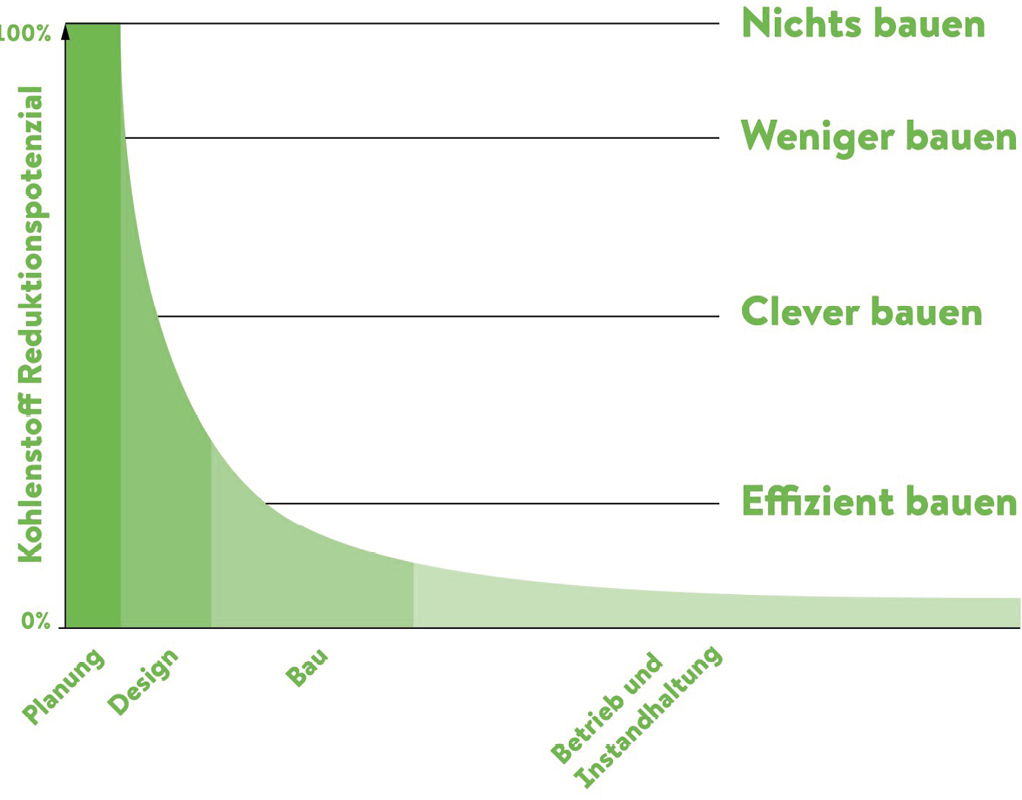

Besonders im Bausektor, einem der ressourcenintensivsten Wirtschaftsbereiche mit 34 % der weltweiten Treibhausgasemissionen [5], bietet die Umstellung auf zirkuläre Prinzipien enormes Potenzial. Jahrzehntelang prägte das lineare Modell den Bausektor: Rohstoffe wurden abgebaut, Materialien hergestellt, Gebäude errichtet und am Ende wurden die abgerissenen Materialien entsorgt (Bild 2). Dieses System erzeugt hohe Abfallmengen, verschwendet Ressourcen und verursacht hohe Emissionen. Daher rückt die Kreislaufwirtschaft in den Fokus. Materialien sollen möglichst lange im Kreislauf bleiben, Gebäude als Rohstofflager gedacht und der Rückbau anstelle des Abrisses in den Vordergrund der Planung gestellt werden. Eine von McKinsey durchgeführte Studie aus dem Jahr 2023 zeigt, dass die Kreislaufwirtschaft im Bausektor eine deutliche Verringerung der Emissionen bedeutet. Etwa 75 % der grauen Emissionen, d. h. Treibhausgasemissionen, die im Lebenszyklus von Produkten und Bauwerken entstehen und nicht direkt aus dem Betrieb stammen, lassen sich beim Bau mit wiederverwendeten und recycelten Materialien im Vergleich zum Neubau einsparen. Dabei entsteht ein wirtschaftlicher Nutzen [6]. Anders Bang Kiertzner, Chief Commercial Officer (CCO) bei der digitalen Material-Plattform Revalu erklärt: „Städte sind Materialbanken der Zukunft […] wir müssen unser Verständnis auf dem aufbauen, was bereits vorhanden ist.“

Der Wandel zur Circular City erfordert ein gesellschaftliches Umdenken hinsichtlich der Wiederverwendung von Materialien und deren Wert, Planung, Bau und Abriss sowie die enge Zusammenarbeit aller Akteur:innen in Hinblick auf Planung, Bau und Abbruch von Gebäuden. In der Theorie ermöglicht ein zirkulärer Entwicklungsansatz eine ressourceneffiziente, abfallfreie, ökologisch regenerative und kontinuierliche Erneuerung der Stadt [7].

Die folgenden Abschnitte zeigen, wie zirkuläre Ansätze im urbanen Raum und speziell im Bauwesen konkret umgesetzt werden können und welche Chancen sich daraus für Städte der Zukunft ergeben (Bild 3). Sie basieren auf Erkenntnissen eines zweijährigen Projekts, in dem unterschiedliche Akteur:innen der europäischen Bauwirtschaft, darunter Architekt:innen, Abbruchunternehmen, Start-ups, Produktentwickler:innen, Plattformbetreiber:innen und Verantwortliche von Stadtverwaltungen, befragt wurden. Ziel war es, Bedingungen für eine kreislauffähige gebaute Umwelt zu identifizieren und zu untersuchen, welche Rolle Städte dabei spielen und was deutsche Städte von den anderen europäischen Ländern lernen können.

2 Was sind Potenziale der Zirkularität auf Stadtebene?

Die Zirkulation von Produkten und Materialien schützt die Umwelt und fördert die Regeneration von Natur und Artenvielfalt. Wird die Kreislaufwirtschaft nicht nur auf Materialien als Ressourcen beschränkt, sondern als systemischer Ansatz auf Stadtebene betrachtet, erschließen sich weitere Auswirkungen auf Wirtschaft, Gesellschaft, Gesundheit und Wohlbefinden.

2.1 Ressourceneffizienz

Eine wirksame Möglichkeit, den Ressourcenverbrauch zu reduzieren, ist Urban Mining – das gezielte „Bergbauen“ in der Stadt: Dabei werden wertvolle Rohstoffe und Materialien aus bestehenden Gebäuden, Infrastrukturen oder Produkten zurückgewonnen, etwa beim Rückbau von Gebäuden, dem Austausch von Technik oder der Entsorgung von Altgeräten. Ziel ist es, Sekundärrohstoffe wie Metalle, Beton, Holz oder Kunststoffe wiederzuverwenden oder hochwertig zu recyceln, anstatt neue, oft umweltschädlich gewonnene Rohstoffe zu verwenden. Urban Mining ist damit ein zentraler Bestandteil der Kreislaufwirtschaft im Bauwesen. Es schont Ressourcen und vermeidet Abfall.

2.2 Wirtschaftliche Potenziale

Die Kreislaufwirtschaft wird viele neue Arbeitsplätze schaffen. Bis 2030 könnten allein in London eine halbe Million Menschen in diesem Bereich tätig sein [8]. Bereits heute entstehen neue Arbeitsplätze bei Start-ups, Softwarebetreiber:innen, Dienstleister:innen, Beratungsfirmen und Materialbanken (sowohl physisch als auch digital). Außerdem wird sich die Arbeitsweise der Bauindustrie ändern: Abbruchunternehmen müssen ihre Verfahren grundlegend überarbeiten, da der selektive Abbruch an Bedeutung gewinnt und die herkömmliche Praxis, Gebäudeabfälle zu deponieren, ausgedient hat.

2.3 Soziale Potenziale

Eine zirkuläre Bauwirtschaft in der Circular City bietet weit mehr als ökologische und wirtschaftliche Vorteile. Die Verwendung emissionsarmer, natürlicher und wiederverwendbarer Materialien verbessert die Luftqualität und führt zu einem gesünderen Lebensumfeld, insbesondere in Innenräumen. Wiederverwendete Baumaterialien und der Verzicht auf energieintensive Neubauten reduzieren Lärm, Staub und Emissionen, sowohl in der Bauphase als auch im Betrieb. Dies verringert Gesundheits- und Atemprobleme, die durch Luftverschmutzung entstehen. Auch Bildung und Qualifizierung profitieren: Neue Berufsbilder und Weiterbildungsangebote im Bereich des zirkulären Bauens stärken Kompetenzen und eröffnen Zukunftsperspektiven. Nicht zuletzt trägt eine gesunde, grüne und flexibel gebaute Umwelt zur Lebensqualität und zum Wohlbefinden der Stadtbewohner:innen bei. So wird die Circular City nicht nur nachhaltiger, sondern auch sozial gerechter.

2.4 Regulatorische Potenziale

Das Baugesetzbuch (BauGB) und die Baunutzungsverordnung (BauNVO) regeln in Deutschland, wie Städte und Gemeinden ihre Bauleitplanung gestalten. Die Bauleitplanung ist das zentrale Instrument der Stadtentwicklung und umfasst den Flächennutzungsplan als vorbereitenden und den Bebauungsplan als verbindlichen Bauleitplan [9]. Über diese beiden Pläne bestimmen Städte, was und wie gebaut werden darf. Derzeit wird diese Planungshoheit in Deutschland in Bezug auf zirkuläres Bauen nur wenig genutzt. Andere europäische Städte können ein Vorbild sein: In Amsterdam werden öffentliche Baugrundstücke nur vergeben, wenn Kreislaufprinzipien umgesetzt und verfolgt werden. London verlangt für alle Gebäude ab einer bestimmten Größe ein Circular Economy Statement [10]. Dieses verpflichtende Dokument beschreibt, wie ein Bauprojekt die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft umsetzt. Es enthält Strategien zur Ressourcenschonung, zur Wiederverwendung und zum Recycling von Materialien sowie zur Vermeidung von Abfällen. Dabei werden Aspekte wie flexible und rückbaubare Bauweisen, die Auswahl nachhaltiger Materialien und die Minimierung von Umweltauswirkungen über den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes berücksichtigt. Ziel ist es, Gebäude als Materiallager zu begreifen und die Stadtentwicklung ressourcenschonend und zukunftsfähig zu gestalten [10].

Auch deutsche Städte können mithilfe der vorhandenen Planungsinstrumente zirkuläres Bauen fördern. Eine Möglichkeit besteht darin, über Umweltauflagen konkrete Vorgaben zu Rückbaubarkeit, Materialwahl, Flächenversiegelung und zur Förderung zirkulärer Bauweisen zu machen. Auch bei der Vergabe öffentlicher Grundstücke können Städte Einfluss darauf nehmen, wie Grundstücke bebaut werden, etwa durch Konzeptvergaben. Bei Konzeptvergaben werden kommunale Grundstücke nicht nur zum Höchstpreis vergeben, sondern im Rahmen von Wettbewerbsverfahren nach der Qualität des Nutzungskonzepts bewertet. Dieses Konzept kann sowohl ökologische, soziale, wohnungs- und städtebauliche Kriterien enthalten, deren Erfüllung maßgebend für die Vergabe ist [11].

2,5 Förderungen

Auf europäischer Ebene gibt es bereits konkrete Förderungen für zirkuläre Ansätze durch die Circular Cities and Regions Initiative (CCRI). Diese Initiative der Europäischen Kommission wurde 2020 im Rahmen des EU-Aktionsplans für Kreislaufwirtschaft ins Leben gerufen. Sie unterstützt die Umsetzung der politischen Ziele des europäischen Green Deals, einschließlich des Ziels der Klimaneutralität bis 2050, sowie die EU-Bioökonomiestrategie. Die CCRI richtet sich speziell an Städte und Regionen in der EU und unterstützt sie bei der Verbesserung der Kreislaufwirtschaft in ihren Wirtschaftssektoren, Wertschöpfungsketten und Dienstleistungen. Auch in Deutschland gibt es involvierte Städte: Hamburg, Berlin, Bottrop, Münster und München. Die bayerische Landeshauptstadt ist eine der europäischen Pilotstädte, hier werden auch Maßnahmen für den Bausektor gefördert und entwickelt [12]. Eine Erweiterung dieser Maßnahmen über die Pilotstädte hinaus birgt ein großes Potenzial für den gesamten Ansatz.

Ein praktisches Beispiel für solche Ansätze zeigen Praxisprojekte wie „Neue Mitte Tempelhof“. Hier wurde der Gebäudebestand systematisch auf sein zirkuläres Potenzial untersucht: Eine CO₂-Lebenszyklusanalyse und ein Zirkularitäts-Assessment bilden die Grundlage für eine ressourcenschonende Quartiersentwicklung im Herzen Berlins (Bild 4).

3 Welche Herausforderungen gibt es?

Jo Williams, Professorin an der Bartlett School of Planning in London, beschreibt in „Circular Cities – A Revolution in Urban Sustainability“, dass die größten Herausforderungen auf dem Weg zu einer zirkulären Stadt politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Natur sind [7]. Bedeutende Veränderungen in Politik, Regulatorik, Wirtschaft und Gesellschaft zu erreichen, kann langwierig und schwierig sein. Diese Herausforderungen wurden in Gesprächen mit Expert:innen aus der Baubranche weiter erörtert.

3.1 Politische und regulatorische Hürden

Bauvorschriften und gesetzliche Normen sind noch in großen Teilen auf den Einsatz neuer Materialien ausgelegt und erschweren den Rückgriff auf recycelte oder wiederverwendete Baustoffe. Dennoch zeigen sich klare Fortschritte auf dem Weg zu einer zirkulären Bauwirtschaft:

Die EU-Taxonomieverordnung trat am 12. Juli 2020 in Kraft und ist seit dem 1. Januar 2022 für die ersten beiden Umweltziele (Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel) anwendbar. Die EU-Taxonomie ist ein zentrales Instrument des Green Deals der Europäischen Kommission zur Förderung nachhaltiger Investitionen. Sie bewertet die ökologische Nachhaltigkeit wirtschaftlicher Aktivitäten und ist besonders für den Bausektor relevant, der rund 35 bis 40 % der globalen CO₂-Emissionen verursacht [5]. Bauprojekte müssen strenge Kriterien erfüllen, um als „taxonomiekonform“ zu gelten – auch bei Sanierungen und im Gebäudebetrieb. Ein weiteres, im Jahr 2025 in Kraft getretenes Umweltziel ist die Zirkularität: Sie fordert ressourcenschonendes Bauen, Wiederverwendung von Materialien und Abfallvermeidung über den gesamten Lebenszyklus. Das macht zirkuläres Bauen entscheidend für nachhaltige Bauprojekte und deren Finanzierung. Diese Regulierung auf europäischer Ebene wird auch weitere Regulatorik in Deutschland nach sich ziehen [13]. Die kürzlich verabschiedete Omnibus-Regelung ändert die definierten Ziele für die Zirkularität nicht, sondern wirkt sich primär auf die Berichtspflichten und Berichterstattung der Unternehmen aus [14].

Bereits im September 2023 erschien die DIN SPEC 91484. Diese beschreibt ein Verfahren zur Erfassung von Bauprodukten vor Abbruch- und Renovierungsarbeiten, um deren Wiederverwendungspotenzial zu bewerten. Einheitliche Datenformate sollen die Kompatibilität sichern. Ergänzend bietet die Norm einen Leitfaden für „Pre-Demolition-Audits“ (PDA). Zudem ermutigt sie dazu, zukünftige Rück- und Umbauarbeiten an diese Vorgaben anzupassen, um Materialkreisläufe zu fördern [15]. Wie eine solche systematische Klassifizierung und Bewertung von Materialien in der Praxis aussehen kann, zeigt das Projekt „Neue Mitte Tempelhof“ (Bild 5).

Quelle: Teleinternetcafe und Treibhaus

In den Niederlanden, Belgien und Dänemark oder auch Städten wie London sind PDAs inzwischen für bestimmte Gebäude verpflichtend [5]. Im Dezember 2024 wurde in Deutschland die Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie verabschiedet. Diese folgt dem Leitbild des Kreislaufwirtschaftsaktionsplans der Europäischen Union und unterstützt die Ziele der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie (DNS). Ziel der Strategie ist es, Stoffkreisläufe in den unterschiedlichen Industriezweigen zu schließen. Für den Bausektor definiert sie konkrete Maßnahmen wie den Bestandserhalt statt Neubau, die Förderung rückbaufähiger Bauwerke, die Optimierung der getrennten Erfassung von Bauabfällen sowie die Förderung von Sekundärrohstoffen [16].

Insbesondere auf europäischer Ebene gibt es neue Regelungen, die eine Zirkularität von Baustoffen weiter voranbringen: die EU-Taxonomie-Verordnung. Diese ist ein Klassifikationssystem, das wirtschaftliche Aktivitäten danach bewertet, ob sie ökologisch nachhaltig sind. Für den Bausektor – insbesondere im Hinblick auf die Zirkularität von Baustoffen und Gebäuden – enthält sie seit 2025 konkrete Anforderungen, die für viele Unternehmen verpflichtend sind. Ziel ist es, den Übergang zu einer echten Kreislaufwirtschaft zu fördern. Das bedeutet, dass Bauprojekte so geplant und umgesetzt werden sollen, dass sie Abfälle vermeiden, langlebige und reparierbare Materialien verwenden und am Ende ihrer Lebensdauer möglichst viele Bestandteile wiederverwendet oder recycelt werden können.

Bereits heute lässt sich ein klarer Trend in die richtige Richtung ablesen, wie beispielsweise die Ersatzbaustoffverordnung zeigt, die 2023 in Kraft trat und den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke regelt [17]. Doch es braucht noch weitere Top-down-Initiativen und Vorschriften, um Materialien und Produkte im System zu halten. Stephany Le Rhun, Principal Engineer on Circularity bei dem französischen Ingenieur- und Beratungsunternehmen Setec, betont: „Wenn wir über die Kreislaufwirtschaft sprechen, ist eines der wichtigsten Grundprinzipien die echte Bepreisung – also die Einbeziehung externer Kosten – und die Verlagerung der Steuerlast weg von der Arbeit hin zu Materialien.“

3.2 Wirtschaftliche Herausforderungen

Der Übergang zur Kreislaufwirtschaft scheitert derzeit oft an erhöhten Einstiegskosten und mangelnder Marktreife. Zirkuläre Bauweisen – etwa die sortenreine Demontage von Gebäuden oder die Wiederverwendung von Materialien – sind häufig teurer als herkömmliche Methoden [18]. Wirtschaftliche Anreize wie Förderprogramme oder steuerliche Vorteile fehlen, um eine breite Umsetzung zu unterstützen. Besonders problematisch ist auch die Unsicherheit im Umgang mit Sekundärmaterialien: Diese unterliegen Qualitätsschwankungen, je nach vorheriger Nutzung, sind nicht immer verfügbar und lassen sich schwer in bestehende Planungsprozesse integrieren. Der Markt für wiederverwendbare Baustoffe ist unterentwickelt, was sowohl die Preisbildung als auch die Versorgungssicherheit erschwert. Für Investor:innen und Projektentwickler:innen gelten zirkuläre Bauprojekte daher oft als riskant, was die Finanzierung zusätzlich erschwert.

3.3 Datenlage

Informationen zu Stoffströmen und verbauten Materialien sind oft lückenhaft [19]. Wie auch verschiedene Expert:innen in Interviews und Paneldiskussionen bestätigten, stehen Informationen zu verfügbaren Materialien häufig noch nicht ausreichend zur Verfügung. Wo in der Stadt sind Abbruchprojekte? Welche Materialien werden verfügbar? Und in welchen Mengen? Ohne die Verfügbarkeit dieser Informationen bleiben direkte Wiederverwendungspotentiale ungenutzt.

3.4 Garantie und Haftung

Garantien sind aufgrund der Ungewissheit der „unbekannten Unbekannten“ schwer zu erhalten. Die zentrale Frage lautet: Wer übernimmt die Verantwortung und Haftung für Materialien aus Rückbauprozessen? Hersteller:innen geben Garantien für ihre verkauften Materialien und bestätigen damit deren Qualität, doch bei wiederverwendeten Materialien erlöschen diese – und damit auch die Haftung für eventuelle Mängel. Es mangelt an verbindlichen Standards und Zertifizierungen, die die Qualität und Sicherheit zirkulärer Baustoffe garantieren könnten [16]. Dies bestätigt auch Nico Schouten von Metabolic, einer der führenden Firmen in Europa bei der Entwicklung zirkulärer Strategien: „Wenn man mit wiederverwendeten Materialien arbeiten möchte, braucht man klare Regeln, damit die Garantien gewährleistet sind und die Bauherren dem Material vertrauen können“ [20].

Im Krulli-Quartier in Tallinn unterstützte Buro Happold gemeinsam mit COBE und KOKO die Vision einer zirkulären Transformation. Eine ehemalige Industriehalle soll in ein nachhaltiges, CO₂-armes Innovationszentrum für die Tech-Community umgewandelt werden – mit Fokus auf Wiederverwendung, Flexibilität und höchste Aufenthaltsqualität (Bild 6).

3.5 Gesellschaftliche Hürden

Das Bewusstsein für den Wert wiederverwendeter Materialien im Vergleich zu neuen ist noch nicht bei allen Akteur:innen gleichermaßen ausgeprägt. Dies bremst den Kulturwandel. Anders Bang Kirtzner, CCO von Revalu, sagte bei einer Paneldiskussion: „Wir müssen das Grundverständnis dahingehend ändern, dass alles einen Wert hat, auch Abfall“ [20]. Das heißt, der Wert von Materialien muss neu definiert werden.

Eine weitere Herausforderung liegt im selektiven Rückbauprozess, d. h. dem geplanten und systematischen Abbau von Gebäuden oder Bauwerken, bei dem die einzelnen Materialien und Bauteile sortenrein getrennt, wiederverwendet oder hochwertig recycelt werden. Der Ausbau sortenreiner Materialien ohne Beschädigung erfordert Fachwissen und technische Lösungen, die bislang noch nicht marktgängig verbreitet sind.

Insgesamt zeigt sich: Der Aufbau einer Circular City für Baumaterialien ist kein rein technisches Unterfangen, sondern ein tiefgreifender Wandel, der ökonomische, politische und kulturelle Strukturen gleichermaßen betrifft. Erst wenn diese drei Ebenen zusammenwirken, kann eine zirkuläre Stadt Wirklichkeit werden. Dabei geht es auch um soziale Gerechtigkeit. Kelley Rowe, Innovation Lead beim Innovations- und Beratungsunternehmen Brink, betont in diesem Zusammenhang, es müsse sichergestellt werden, „dass Stadtgestaltungsmodelle inklusiv und gerecht sind, dass sie die Möglichkeit bieten, Strategien für den Lebensunterhalt der Menschen zu schaffen, die sowohl im formellen als auch im informellen Teil der städtischen Wirtschaft existieren.“

4 Infrastruktur und Datenmanagement

Zur Förderung zirkulären Bauens braucht es sowohl physische als auch digitale Infrastrukturen. Die physische Infrastruktur umfasst alle materiellen, gebauten Strukturen und Einrichtungen, die Kreislaufprozesse ermöglichen, etwa Lagerflächen für wiederverwendbare Materialien. Die digitale Infrastruktur bezieht sich auf Technologien, Netzwerke und Systeme, die Kommunikation, Datenverarbeitung und den Austausch von Informationen unterstützen, wie z. B. Materialdatenbanken oder die Erfassung von Materialströmen.

Ein Beispiel für die Kombination der physischen und der digitalen Infrastruktur ist das zirkuläre Materialkonzept „Urban Mining Tondo“ von Marks Barfield Architekten aus London: Wiederverwendbare Materialien aus rückzubauenden Gebäuden werden durch die Stadt transportiert und gezielt an neue Bauprojekte weitergegeben. Zwischenzeitlich lagern diese Sekundärmaterialien in städtischen Materialzentren, wo sie sortiert, aufbereitet und für den Wiedereinsatz vorbereitet werden.

Verschiedene Anbieter digitaler Materialdatenbanken erleichtern bereits die Vermittlung wiederverwendbarer Materialien. Doch erst eine zentrale Erfassung der vorhandenen Neubau-, Rückbau- und Sanierungsprojekte, etwa durch kommunale Stellen, könnte Potenziale sichtbar machen und Synergien schaffen. So ließen sich auch Materialverfügbarkeiten und -bedarfe besser koordinieren und die Skalierbarkeit steigern.

Auf der Gebäudeebene gibt es eine weitere wichtige Datenerfassung: die Dokumentation aller verbauten Materialien in Form von Material- oder Ressourcenpässen. Damit werden alle Details der verbauten Materialien aufgezeichnet und quantifiziert. Diese Dokumentation ist relevant für die Instandhaltung sowie den Rückbau eines Gebäudes. Auch die bereits erwähnten Pre-Demolition-Audits ermöglichen eine Bestandsaufnahme der im Gebäude vorhandenen Materialien und ihres Zustands.

Ein Beispiel für den Einsatz zirkulärer Prinzipien ist das Projekt einer ehemaligen Industriehalle, die in ein nachhaltiges, CO₂-armes Innovationszentrum für die Tech-Community umgewandelt werden soll – mit Fokus auf Wiederverwendung, Flexibilität und höchster Aufenthaltsqualität (Bild 7).

5 Netzwerkbildung und Kooperation

Eine Circular City braucht nicht nur regulatorische Vorgaben und Infrastrukturen, also Top-down-Ansätze. Sie lebt von Netzwerken, Ökosystemen und Innovatoren, die Zirkularität fördern und umsetzen, also Bottom-up [21]. Dazu ist es wichtig, die Zusammenarbeit unterschiedlicher Akteur:innen zu fördern. Der Austausch von Wissen, Ressourcen und Erfahrungen schafft Synergien, die innovative Lösungen für Wiederverwendung, Rückbau und Materialkreisläufe ermöglichen. Eine Studie von Wissenschaftler:innen der TU Delft zu zirkulären Ökosystemen nennt drei Schlüsselfaktoren: Zusammenarbeit, Experimentieren und Plattformbildung [22]. Städte können aktiv die Entstehung dieser Ökosysteme fördern. Gute Beispiele hierfür sind Circular Munich und Circular Berlin, die sich aktiv für die Vernetzung von Akteur:innen, den Start von Projekten und die Aufklärung einsetzen.

6 Fazit und Ausblick

Städte treiben den Klimawandel voran, spielen aber auch eine wichtige Rolle bei seiner Eindämmung. Um eine nachhaltige Zukunft zu gewährleisten, müssen Städte die Kreislaufwirtschaft im Bausektor und in anderen Wirtschaftszweigen aktiv vorantreiben.

Ein Schlüssel zur Zirkularität im urbanen Bausektor ist Urban Mining. Trotz aktueller Hürden gewinnt die Weiterverwendung von Materialien im Bausektor an Bedeutung. Mit Gesetzesänderungen, z. B. der EU-Taxonomie, wird die Nachfrage nach Sekundärmaterialien weiter zunehmen. Um eine nachhaltige Zukunft zu gewährleisten, müssen Städte die Kreislaufwirtschaft im Bausektor und in anderen Wirtschaftszweigen aktiv managen und fördern, indem sie verbindliche Vorschriften für Abriss und Neubauten erlassen. Gleichzeitig gilt es, Netzwerke und Kooperationen zu fördern, die Bauunternehmen, Abbruchunternehmen, Planer:innen und Zivilgesellschaft zusammenbringen. Diese Ökosysteme ermöglichen es, konkrete Lösungsansätze zu entwickeln, Kooperationen zu bilden und Maßnahmen umzusetzen. Das Zusammenspiel von Top-down- und Bottom-up-Prinzipien ist entscheidend für innovative Lösungen.

Diese Transformation erfordert jedoch einen Kulturwandel und ein neues Verständnis von Ressourcen – in Planungsteams, bei Behörden und auf dem Baustoffmarkt. Wie auch Nico Schouten von der Royal BAM Group bestätigt: „Man muss bedenken, dass die Kreislaufwirtschaft nicht isoliert existiert, sondern in eine größere Debatte eingebettet ist, die auch soziale Aspekte einbeziehen sollte. Private Akteure können die Kreislaufwirtschaft vorantreiben, doch der öffentliche Sektor und die Regierungen müssen gleiche Rahmenbedingungen schaffen.“

Städte sollten zudem physische und digitale Infrastrukturen unterstützen. Dazu zählen Lagerflächen für wiederverwendbare Materialien sowie digitale Plattformen, die Akteur:innen vernetzen und die Recyclingkette schließen. Ein wichtiger Schritt ist es, Stoffkreisläufe zu verstehen und Lieferketten nachzuvollziehen. Diese Informationen werden oft nicht vollständig erfasst. Wenn die Stoffströme der Bauindustrie klar erfasst sind und die wiederverwendbaren Materialien bekannt sind, lassen sich Strategien entwickeln, um diese Materialien im urbanen Kreislauf zu halten. So können wiederverwendete Materialien skaliert werden, indem Informationen gesammelt, gebündelt und veröffentlicht werden.

Nur durch entschlossenes Handeln und systemisches Denken können Städte Ressourcenknappheit und Umweltverschmutzung überwinden und lebenswerte, nachhaltige Städte gestalten. Sie müssen Zirkularität aktiv gestalten und als Vorbilder für nachhaltige Entwicklung vorangehen. Die Zeit zu handeln ist jetzt.

Literatur

- Bai, X. (2016)Eight Energy and Material Flow Characteristics of Urban Ecosystems. Ambio, vol. 45, 819–830. https://link.springer.com/article/10.1007/s13280-016-0785-6

- Zwick, S. (2025) Suburban Living the Worst for Carbon Emissions — New Research[online]. Tokyo: United Nations University, 19.11.2021.https://unu.edu/article/suburban-living-worst-carbon-emissions-new-research [Zugriff am: 04. Jun. 2025].

- Bundeszentrale für politische Bildung (2025) Verstädterung[online]. Bonn: bpb, 01.07.2017. https://www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/globalisierung/52705/verstaedterung/ [Zugriff am: 04. Jun. 2025].

- Bhowmik, A.K.; McCaffrey, M.S.; Ruskey, A.M.; Frischmann, C. & Gaffney, O. (2020) Powers of 10: Seeking ‘Sweet Spots’ for Rapid Climate and Sustainability Actions Between Individual and Global Scales. Environmental Research Letters, vol. 15 (9). http://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/ab9ed0

- UN Environment Programme (2025) Global Status Report for Buildings and Construction 2024/2025[online]. Nairobi, Kenia: UNEP, 17.03.2025.https://www.unep.org/resources/report/global-status-report-buildings-and-construction-20242025 [Zugriff am: 04. Jun. 2025].

- McKinsey & Company (2025) Circularity in the Built Environment[online].https://www.mckinsey.com/featured-insights/world-economic-forum/knowledge-collaborations/circularity-in-the-built-environment [Zugriff am: 04. Jun. 2025].

- Williams, J. (2021) Circular Cities: A Revolution in Urban Sustainability.London:Routledge.

- ReLondon (2022) The Circular Economy at Work: Jobs and Skills for London’s Low Carbon Future.London: ReLondon.https://relondon.gov.uk/wp-content/uploads/2022/06/The-circular-economy-at-work_jobs-and-skills-for-Londons-low-carbon-future.pdf

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394).

- Mayor of London (2022). London Plan Guidance. Circular Economy Statements. London: Greater London Authority. https://www.london.gov.uk/sites/default/files/circular_economy_statements_lpg.pdf

- Hessisches Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (2017) Grundstücksvergabe nach der Qualität von Konzepten. Wiesbaden: Umweltministerium Hessen. https://wohnungsbau.hessen.de/sites/wohnungsbau.hessen.de/files/2022-09/leitfaden-grundstuecksvergabe-konzeptqualitaet.pdf [Zugriff am: 04. Jun. 2025].

- European Commission Circular (2025) Cities and Regions Initiative[online]. Brüssel: Europäische Kommission.https://circular-cities-and-regions.ec.europa.eu/about [Zugriff am: 04. Jun. 2025].

- Concular (2025). Was bedeutet die EU-Taxonomie für die Baubranche?[online]. Berlin: Concular GmbH.https://concular.de/was-bedeutet-die-eu-taxonomie-fuer-die-baubranche [Zugriff am: 04. Jun. 2025].

- Ernst & Young (2025) How to Navigate the EU Omnibus Simplification Package. London: EYGM. https://www.ey.com/content/dam/ey-unified-site/ey-com/en-gl/technical/ifrs-technical-resources/documents/ey-how-to-navigate-the-eu-omnibus-simplification-package-03-2025.pdf

- DIN SPEC 91484:2023-09 (2023) Verfahren zur Erfassung von Bauprodukten als Grundlage für Bewertungen des Anschlussnutzungspotentials vor Abbruch- und Renovierungsarbeiten (Pre-Demolition-Audit).Berlin: DIN Media.

- Dechantsreiter, U.; Horst, P.; Mettke, A. et al. (2015) Instrumente zur Wiederverwendung von Bauteilen und hochwertigen Verwertung von Baustoffen. Dessau: UBA. https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/instrumente-zur-wiederverwendung-von-bauteilen

- Verordnung über Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung – ErsatzbaustoffV) vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598), geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 186).

- Chennak, A. ; Giannakas, K.; Awada, T. (2024) On the Economics of the Transition to a Circular Economy.Circular Economy and Sustainability, Vol. 4, 3007–3023. https://link.springer.com/article/10.1007/s43615-023-00297-8

- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (2024) Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie. Berlin: BMUV. https://www.bundesumweltministerium.de/download/nationale-kreislaufwirtschaftsstrategie-nkws

- Happold Foundation (2025) City Conversations Circular Cities: Systemic Thinking on Urban Scale[online]. London: Happold Foundation, 29.02.2024.https://www.happoldfoundation.org/circular-city-2/ [Zugriff am: 04. Jun. 2025].

- European Investment Bank (2024)A Guide for Circularity in the Urban Built Environment.Luxembourg: EIB. https://advisory.eib.org/files/_tools/resources/documents/a-guide-for-circularity-in-the-urban-built-environment.pdf

- Konietzko, J.; Bocken, N.; Hultink, E. J. (2020) Circular Ecosystem Innovation: An Initial Set of Principles. Journal of Cleaner Production, vol. 253. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119942

Autor:innen

Anika Buchmaier, anika.buchmaier@burohappold.com

Buro Happold, München

Kitty Walker, kitty.walker@burohappold.com

Buro Happold, Berlin

www.burohappold.com