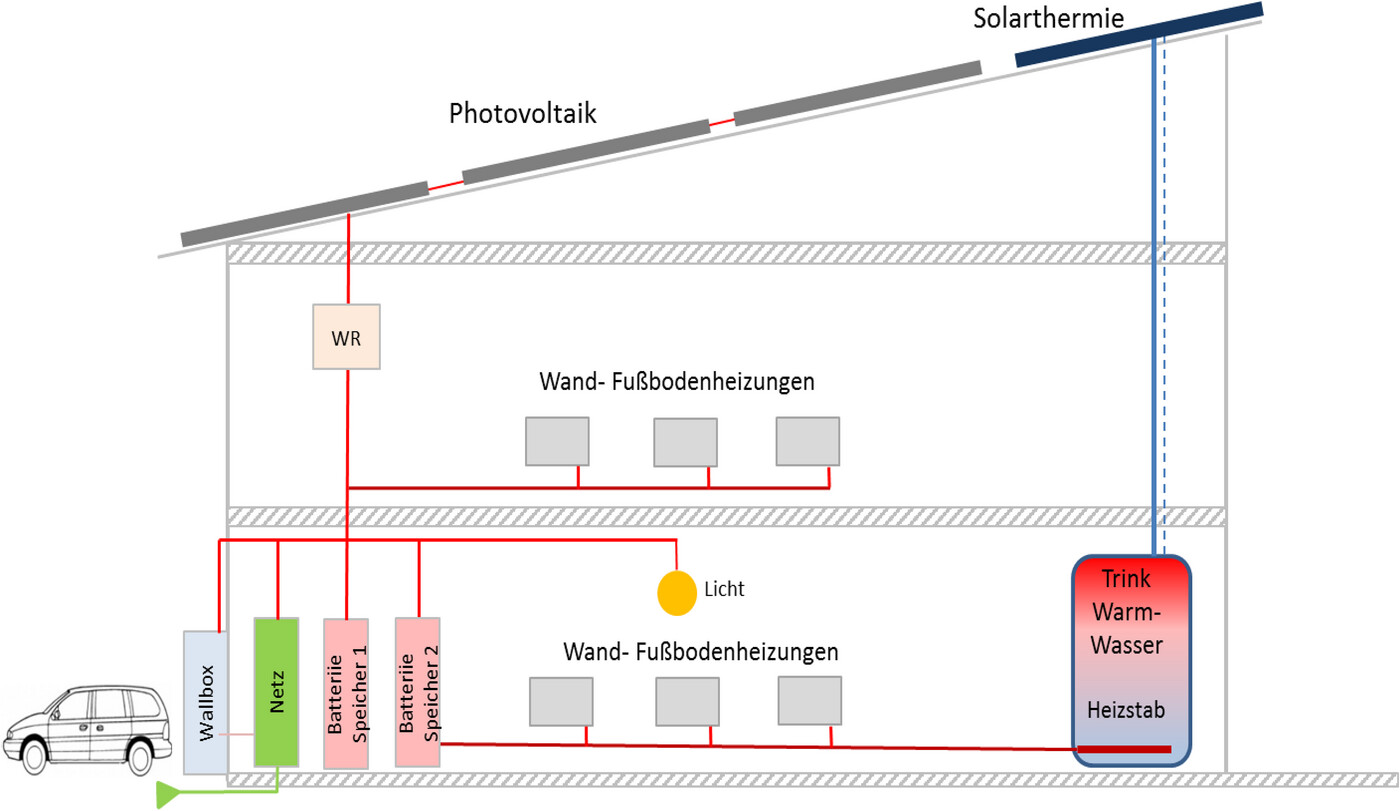

Die Wärmeversorgung von Gebäuden, die lange Jahre zum großen Teil durch Öl und Gas sicher-gestellt wurde, verändert sich durch den Einsatz von Wärmepumpen und wird so in Zukunft zu einer stromgeführten Energieversorgung. Diese wird zum großen Teil durch die großen Elektroenergieerzeuger beherrscht, aber der Trend geht dahin, einen Teil der erforderlichen Energie durch Photovoltaik mit dem eigenen Gebäude sicherzustellen. Durch die verbesserte Dämmung von Gebäuden mit immer geringerem Wärmebedarf wird es aus ökologischer und ökonomischer Sicht interessant, den Wärmebedarf des Gebäudes allein auf die Versorgung durch Elektroenergie auszurichten und den größten Teil dieser Wärmeenergie selbst zu erzeugen.

Diese Hypothese soll in der vorliegenden Studie untersucht werden. Bei entsprechend geringem Wärmebedarf unterhalb 6000 kWh sollte es gelingen – im Falle entsprechender effizienter Anlagentechnik und Photovoltaikfläche – einen Autarkiegrad von 75 % zu erreichen. Damit muss das Gebäude für die Resterwärmung von 1250 kWh dieselbe Strommenge vom Versorger beziehen, wie auch eine Wärmepumpe im gleichen Jahr mit einer Jahresarbeitszahl von 4 benötigen würde. Die Jahresarbeitszahl gibt hierbei das Verhältnis der im Laufe eines Jahres abgegebenen Wärmemenge zur eingesetzten elektrischen Energie an.

Auf Basis dieser Annahmen ist es bedeutsam zu untersuchen, in welcher Größenordnung eine Speicherbatterie und die Fläche einer Photovoltaikanlage auszulegen sind. Dabei sind das Verhältnis von nutzbarer Photovoltaikfläche zur Größe der Speicherbatterie, der erzielbare Autarkiegrad und der Bezug von Fremdelektroenergie die entscheidenden Parameter.

Goeke, J. (2025) Elektrowärmeversorgung von Gebäuden mit Photovoltaik. Bauphysik 47, H. 3, S. 161–172. https://doi.org/10.1002/bapi.202500013