Studentischer Sonderpreis der DGNB Sustainability Challenge 2025

Klimawandel und wachsende Ressourcenknappheit stellen auch das Bauwesen vor die Herausforderung, Nachhaltigkeit nicht nur abstrakt zu fordern, sondern mess- und vergleichbar zu machen. Dabei greifen Ziele wie Klimaneutralität und Ressourcenschonung ineinander und beeinflussen sich gegenseitig. In der Praxis werden diese Dimensionen jedoch oft isoliert bewertet, was eine ganzheitliche Betrachtung erschwert.

Vor diesem Hintergrund entstand zwischen Hörsaal und betrieblicher Praxis die Motivation, Ökobilanz und Zirkularität auf Bauteilebene zusammenfassend zu bewerten. Ziel war es hierbei, den Einfluss der Zirkularität eines Bauteils auf dessen CO₂-Bilanz quantifizierbar zu analysieren.

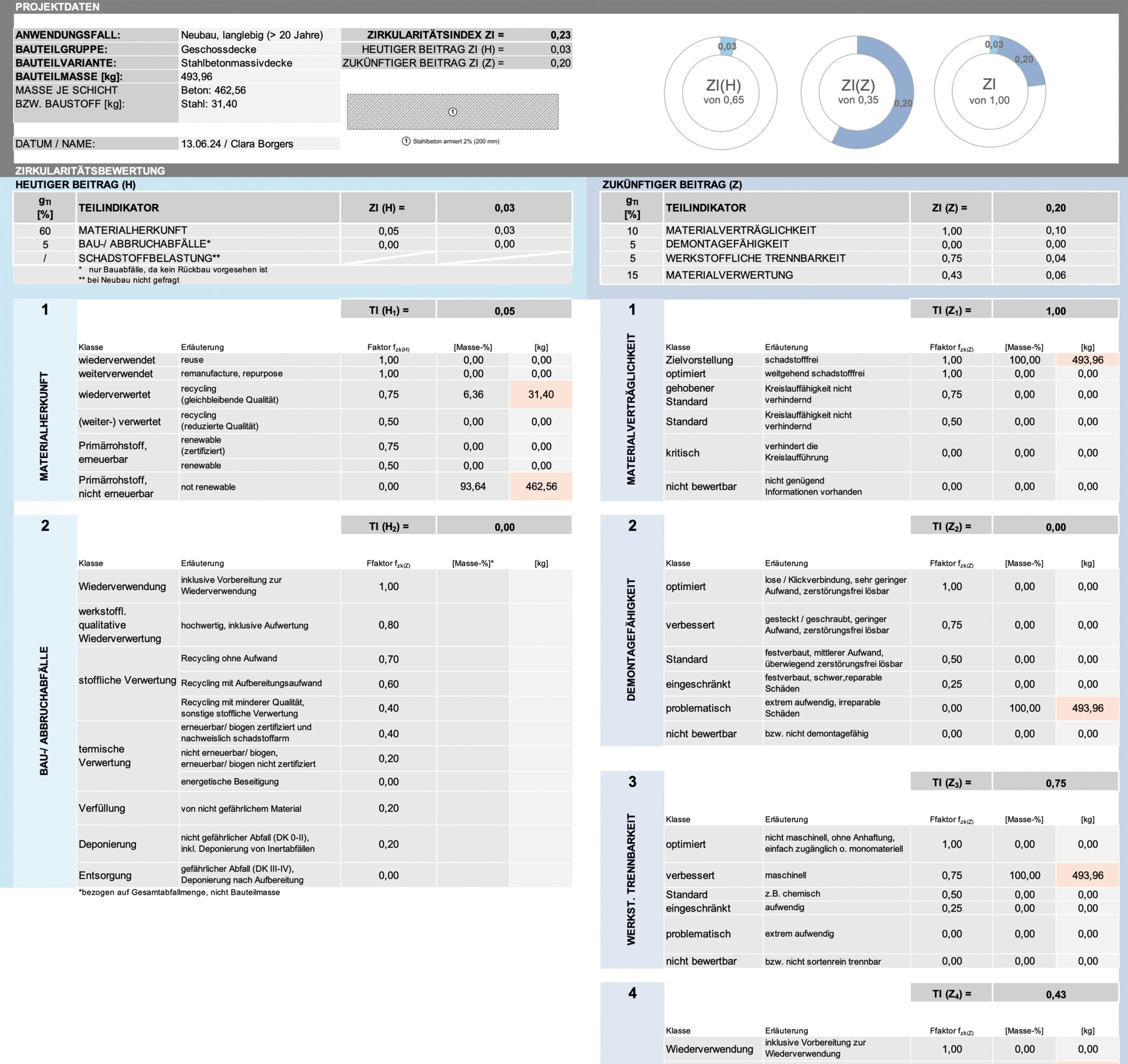

Hierfür wurde im Rahmen der Arbeit ein praxisnahes Tool entwickelt, welches die Methodik des 2024 veröffentlichten DGNB-Zirkularitätsindex auf Bauteilebene überträgt.

Quelle: Clara Borgers

Wie klimaschonend ist ein zirkuläres Bauteil?

Im Detail werden dabei Teilindikatoren wie Materialherkunft, Demontierbarkeit und Materialverwertung, die abhängig von der geplanten Nutzungsdauer gewichtet werden, systematisch erfasst. Grundlage der Eingaben sind die Massen der verwendeten Baustoffe in den einzelnen Bauteilschichten, bezogen auf 1 m² Bauteilfläche. Diese Angaben stammen typischerweise aus Planungsunterlagen.

Im Tool werden die Baustoffmassen den vorgegebenen Zirkularitätsklassen zugeordnet, entsprechend gewichtet und automatisch zu einem Indexwert zwischen 0 und 1 zusammengeführt. Eine klar strukturierte und farbcodierte Eingabemaske sowie eine grafische Ergebnisdarstellung erleichtern die Anwendung und den Vergleich verschiedener Konstruktionsvarianten.

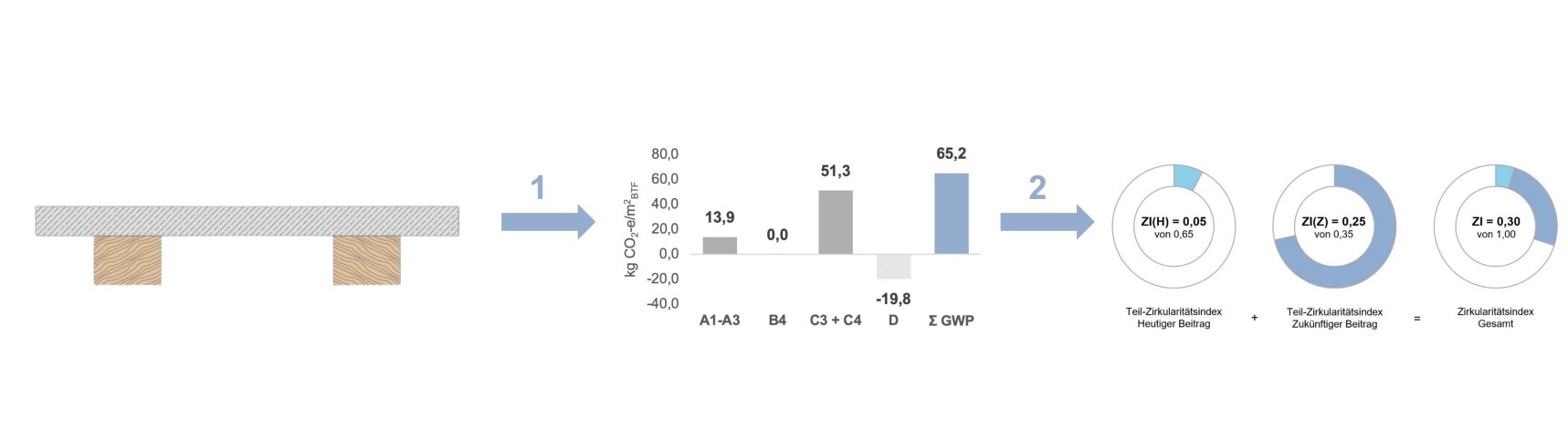

Untersucht wurden exemplarisch fünf typische Geschossdeckensysteme – von der Stahlbetonmassivdecke bis zur Holzbalkendecke. Ergänzend wurde die CO₂-Bilanz der Bauteile separat nach etablierten Standards wie DIN EN ISO 14040 und den Vorgaben des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude (QNG) berechnet. Der Fokus lag hier auf dem Treibhauspotenzial. Bild 1 veranschaulicht die methodische Vorgehensweise.

Quelle: Clara Borgers

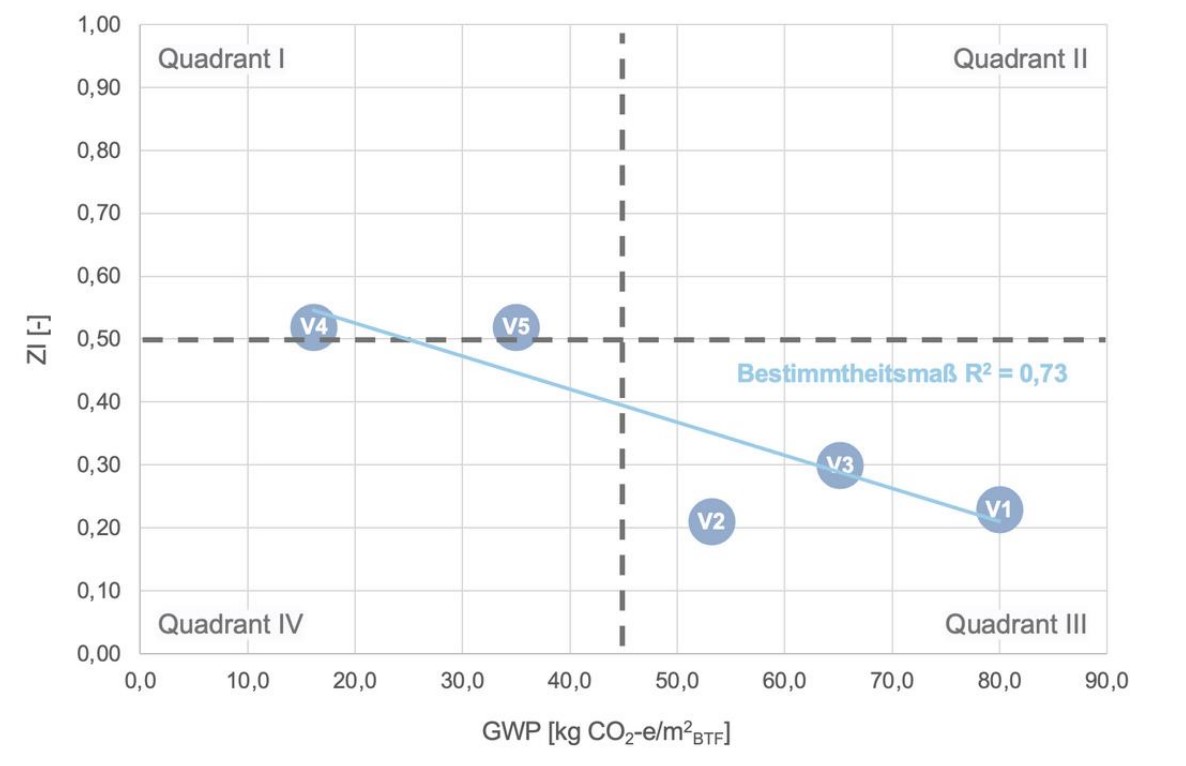

Durch die Kombination von Zirkularitätsbewertung und Ökobilanzdaten konnten erstmals beide Dimensionen auf Bauteilebene rechnerisch fundiert gegenübergestellt werden. Die Analyse zeigt dabei eine negative Korrelation zwischen Zirkularität und CO₂-Bilanz. Ein höherer Zirkularitätsindex geht in den untersuchten Fällen mit niedrigeren Treibhausgasemissionen einher.

Ein konkretes Beispiel

Für eine Holzmassivdecke werden im Tool Parameter wie Materialherkunft, Demontierbarkeit und Wiederverwendungspotenziale berücksichtigt. Ohne projektspezifische Nachweise ergibt sich ein Zirkularitätsindex (ZI) von 0,52 (Bauteilvariante V5, Bild 2). Mit FSC-Zertifizierung und konkreten Wiederverwendungskonzepten könnte der Wert sogar auf 0,79 steigen. Im Vergleich zeigen die Ökobilanzdaten eine erhebliche CO₂-Einsparung gegenüber einer konventionellen Stahlbetonmassivdecke (ZI = 0,23; Bauteilvariante V1, Bild 2): Die Emissionen sinken von 80 kg CO₂-Äquivalenten pro Quadratmeter (V1) auf etwa 35 kg (V5) bzw. mit FSC und Wiederverwendung auf 16 kg – eine Reduktion um bis zu 80 %.

Die Arbeit zeigt gleichzeitig auch bestehende Grenzen auf: So hängt die Qualität der Bewertung stark von der Verfügbarkeit verifizierter und standardisierter Daten ab. Viele relevante Parameter sind derzeit noch nicht ausreichend erfasst oder normiert. Eine breite, vergleichbare Anwendung erfordert daher künftig eine stärkere Standardisierung und bessere Datenverfügbarkeit von Herstellern und Normungsinstitutionen.

Zusammenfassend zeigt sich, dass Nachhaltigkeitsziele im Bauwesen nicht isoliert betrachtet werden sollten. Erst die Berücksichtigung ihrer Wechselwirkungen ermöglicht bessere Entscheidungen für Bauteile, Gebäude und ganze Systeme.

Diese Arbeit entstand im Rahmen des Bachelorstudiums Bauingenieurwesen an der Technischen Hochschule Köln.

Wer mehr über das Projekt oder das Tool erfahren möchte, kann gerne über LinkedIn direkt Kontakt aufnehmen.