Der 2025 veröffentlichte „Leitfaden zur Wiederverwendung tragender Bauteile“, bisher insbesondere für Stahl- und Holzbau, soll die Praxis der Bauteilwiederverwendung standardisieren und beschleunigen. Er bietet eine schrittweise Anleitung zur Untersuchung, Bewertung und Dokumentation wiederverwendbarer Bauteile und unterstützt Planer, Gutachter und Behörden bei der Erfüllung der bauordnungsrechtlichen Anforderungen.

1 Einführung

Bauwerke haben eine begrenzte Lebensdauer. So betragen die bauartabhängigen mittleren wirtschaftlichen Nutzungsdauern von Wohngebäuden in Deutschland 50 bis 100 Jahre. Büro-, Verwaltungs- und Industriegebäude erreichen teilweise deutlich kürzere durchschnittliche Lebensdauern, die weniger als 30 Jahre betragen können.

Wenn ein Gebäude das Nutzungsende erreicht hat und ein Rückbau erwogen wird, sollte möglichst umgehend geplant werden, wie der Bauwerksbestand auf Basis eines Rückbaukonzepts einer Nachnutzung zugeführt werden kann. Die Bandbreite reicht dabei von der Weiter- und Umnutzung von Gebäuden oder einzelnen demontierten und zur Wiederverwendung vorgesehenen Bauteilen bis hin zu werk- und rohstofflichem Recycling oder thermischer Verwertung.

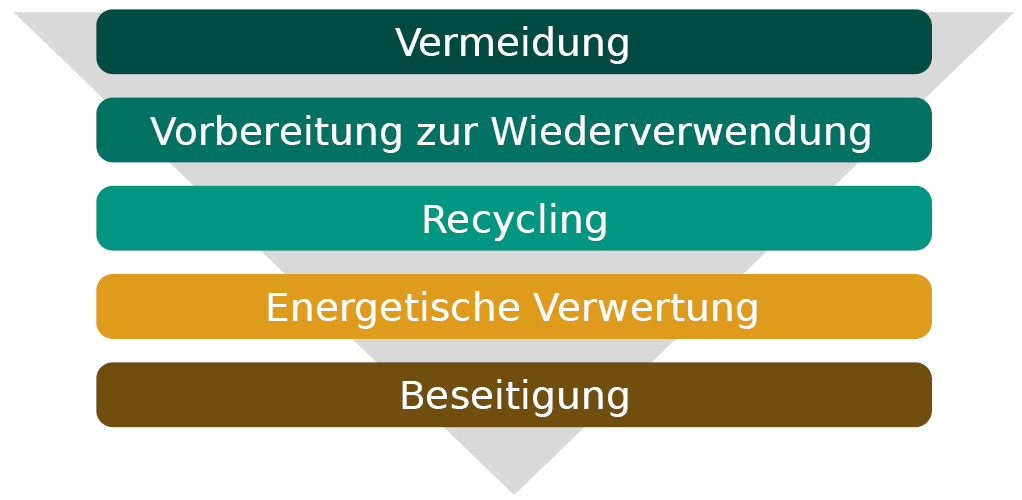

Bild 1 zeigt die von der Europäischen Union definierte Abfallhierarchie. Das vordringliche Ziel hierbei ist, die verbauten Ressourcen und die immanente graue Energie möglichst lange in technischen Kreisläufen zu halten. Das durch den Bauwerksbestand erzeugte anthropogene Lager ist ein wichtiges zukünftiges Rohstofflager der Bauindustrie. Denn verbaute Bauteile und Baustoffe sollten, wenn möglich, wiederverwendet oder zumindest als Recyclingmaterialien bei Baumaßnahmen eingesetzt werden. Vordringlich angestrebt wird eine Verlangsamung der Ressourcenflüsse. Derzeit erfolgt mit dem Erreichen der Lebensdauer eines Bauwerks in der Regel dessen Abriss, wobei die verbauten Baustoffe im besten Falle rezykliert werden.

Die sich in vielen Fällen anbietende bessere Alternative, die beim Rückbau erhaltenen Baustoffe beziehungsweise Bauteile nicht zu rezyklieren, sondern weiterzuverwenden, wird bisher nur in Ansätzen praktiziert. Dabei ist diese dem Recycling hinsichtlich Ressourcenverbrauch und CO2-Ausstoß, also dem ökologischen Fußabdruck, weit überlegen. In Bezug auf die Wieder- und Weiterverwendung von Bauteilen besteht durch den umfangreichen zu erneuernden Gebäudebestand ein enormes Potenzial, das derzeit nicht beziehungsweise nur in sehr geringem Maße genutzt wird. Gründe hierfür sind vor allem das mangelnde Wissen in der Baupraxis über die Verwendbarkeit gebrauchter Bauteile, die derzeit übliche Praxis beim Abriss sowie die unklare rechtliche Situation beim Umgang mit Rückbaumaterial. Eine behutsame und beschädigungsarme Demontage von Bauwerken ist vielen Abrissunternehmen nicht geläufig, sodass diese auf eine entsprechende Leistungsanfrage häufig mit einer Ablehnung oder unangemessen hohen Mehrkostenforderungen reagieren.

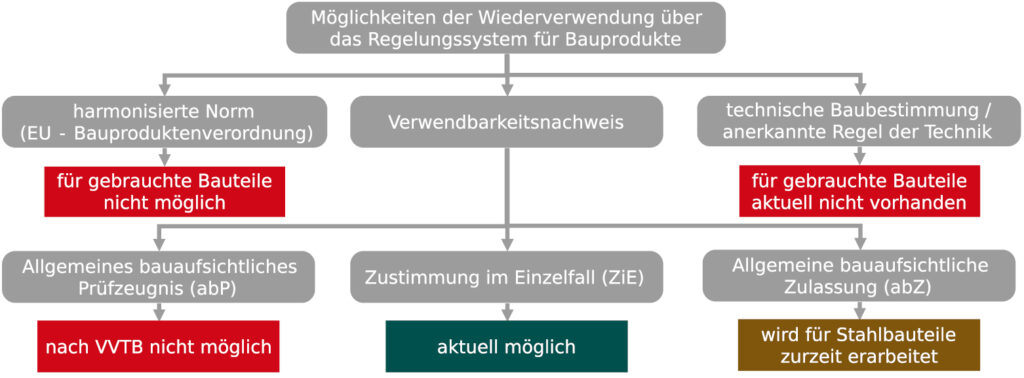

Bei tragenden Bauteilen besteht das größte Problem – neben der Beurteilung der Bauteilsicherheit – in der rechtlichen Situation der Verwendbarkeit. Dies ist ein sehr komplexes Thema, denn für ein aus einem älteren Bestandsgebäude entnommenes Bauteil liegen in der Regel keine Nachweise in Bezug auf Leistungsfähigkeit und Qualitätssicherung bei der Herstellung vor, die für ein neues Bauteil normativ gefordert sind. Dies hat mit veränderten Herstellprozessen, der Einführung europäischer Regelwerke, normativen Änderungen und den baurechtlichen Anforderungen im Zusammenhang mit Verwendbarkeitsnachweisen für sicherheitsrelevante Bauteile zu tun. Zudem wird ein aus einem Bestandsgebäude entnommenes Bauteil, das zur Wiederverwendung zwischengelagert wird und nicht direkt weiterverwendet werden soll, im juristischen Sinne zu Abfall. Es ist sehr schwierig, ein Bauteil, das nach der Entnahme aus dem Bestandsgebäude im rechtlichen Sinne zu Abfall degradiert wird, wieder in den regulären Verwendungsbereich zurückzuführen. Eine Ausnahme bilden Bauteile, die nach dem Ausbau aus dem Spenderbauwerk nachweislich in ein schon bekanntes Empfängerbauwerk integriert werden sollen. Das zeigt, dass ein Umdenken und Gegensteuern der Legislative, insbesondere beim Abfallwirtschaftsgesetz, erforderlich ist.

Zusammenfassend kann konstatiert werden: Das in der „urbanen Mine“, also unserem Bauwerksbestand, schlummernde Potenzial zur Eindämmung von Ressourcenverbrauch und CO2-Emissionen wird derzeit kaum genutzt.

2 Zielsetzung

Zirkuläres und ressourcenschonendes Bauen ist unverzichtbar, um die klimapolitischen Zielsetzungen zu erreichen. In diesem Kontext gewinnen neben dem sorgsamen Materialeinsatz die Ausschöpfung von Recyclingpotenzialen und insbesondere die Wiederverwendung geeigneter Bauprodukte – wie tragender Holz- und Stahlbau- sowie Stahlbetonbauteile – zunehmend an Bedeutung. Der Übergang zu einer zirkulären Bauwirtschaft erfordert die sichere und geregelte Wiederverwendung tragender Bauteile. Voraussetzung dafür ist der Nachweis der technischen Integrität der gebrauchten Bauteile, um die baurechtlichen Voraussetzungen für eine erneute Nutzung zu schaffen. Denn die an neue Bauteile gestellten Anforderungen in Bezug auf die Tragsicherheit gelten auch für gebrauchte Bauteile. Trotz zahlreicher Studien in den letzten Jahren (siehe z. B. [2]) bleibt die praktische Umsetzung bislang weit hinter den Erwartungen zurück.

Zur Förderung der Wiederverwendung von Bauteilen aus Stahl und Holz beauftragte das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und die Technische Universität München (TUM) mit der Erarbeitung eines Leitfadens [3]. Dieser beschreibt ein strukturiertes und einheitliches Vorgehen bei der Wiederverwendung von Bauteilen aus Stahl und Holz. Er definiert die durchzuführenden Schritte bei der Wiederverwendung, verbessert damit die Planbarkeit von Kosten und Zeiten und bietet die technische Grundlage für eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) bzw. eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung (vBG). Derzeit erfolgen auf dieser Grundlage bereits die ersten Anwendungen bei konkreten Wiederverwendungsprojekten. Darüber hinaus soll der Leitfaden als Grundlage für die Erarbeitung einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) und technischer Baubestimmungen dienen.

Die zentralen Ergebnisse des Forschungsvorhabens – durchgeführt von den beiden am Projekt beteiligten Hochschulen und Instituten – werden in diesem Beitrag vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt auf den Inhalten des Leitfadens, der sich in einen materialneutralen Hauptteil sowie in materialspezifische Anhänge gliedert.

3 Alterung und Schädigung von Bauteilen

Bauteile erleiden im Lauf der Zeit durch natürliche Alterung, Witterungs- und Umwelteinflüsse sowie veränderliche Einwirkungen einen Abbau des Nutzungsvorrats bzw. eine Degeneration (Eurocode 0 [4]). Zudem können durch außerplanmäßige Einwirkungen, unsachgemäßen Umgang oder Extremereignisse Schädigungen entstehen. Da die Konstruktionsbaustoffe in ihrem Alterungsverhalten sehr unterschiedlich sind, muss differenziert werden. Zyklische Beanspruchungen können zu Werkstoffermüdung führen, diese Schädigungsart ist bei allen Konstruktionswerkstoffen zu beachten.

Bei der atmosphärischen Exposition liegen hingegen große Unterschiede vor. Die Karbonatisierung von Stahlbeton ist von der Anwesenheit von Kohlenstoffdioxid und Feuchtigkeit abhängig. Diese führt zu einem von der Bauteiloberfläche in das Innere verlaufenden Abbau des basischen Milieus. Wird dieses im Bereich der Bewehrungsstähle zu stark abgebaut, korrodiert die Bewehrung und es kommt durch den Volumenzuwachs infolge der Korrosionsprodukte zu Absprengungen der Betondeckung. Holz bzw. Holzwerkstoffe sind feuchteempfindlich. Bei zu hohem Feuchtegehalt können Holzfäule und Pilzbefall auftreten, zudem können Insekten bzw. Insektenlarven nicht technisch getrocknetes Holz befallen. Baustahl kann bei in Bezug auf die Korrosionsbelastung ausreichendem und fachgerecht instandgehaltenem Korrosionsschutz eine unbegrenzte Lebensdauer erreichen.

Vor dem Hintergrund dieser Schädigungsmechanismen ist der Zustand bzw. die Verwendbarkeit eines über eine längere Zeit genutzten Bauteils unter Beachtung seiner Exposition und Degradation eine zentrale Fragestellung bei der fachkundigen Bewertung der Beanspruchbarkeit und Sicherheit von Bestandstragwerken.

4 Leitfaden

Der erarbeitete Leitfaden [3] skizziert eine strukturierte Vorgehensweise für die Wieder- und Weiterverwendung von tragenden Bauteilen im Anwendungsbereich des Hochbaus. Er bietet Entwurfsverfasser:innen, Fachplaner:innen, Gutachter:innen, Prüfingenieur:innen, Prüfämtern und Behörden eine Hilfestellung bei der Antragstellung/Erteilung eines Ver- bzw. Anwendbarkeitsnachweises für die Wiederverwendung gebrauchter Bauteile in Form einer Zustimmung im Einzelfall (ZiE) kombiniert mit einer vorhabenbezogenen Bauartgenehmigung (vBG). Der Fokus des Leitfadens liegt für Holzbauteile auf Schnitt- und Brettschichtholz aus Nadelholz und bei Stahlbauteilen auf Walzprofilen, auch mit Anarbeitung.

Bild 2 zeigt die im baurechtlichen System bestehenden Möglichkeiten der Wiederverwendung sicherheitsrelevanter Bauteile.

Im Abschnitt „Allgemeine Anmerkungen“ des Leitfadens werden das Verfahren zur Erlangung bautechnischer Nachweise für die Wiederverwendung tragender Bauteile beschrieben und zentrale Fachbegriffe definiert. Für einen vollständigen Überblick wird auf den Forschungsbericht [5] verwiesen.

Das Kapitel „Bestandsanalyse“ beschreibt das Vorgehen bei der Bestandsanalyse und benennt zentrale Informationen, die im Rahmen einer Erstprüfung – insbesondere durch Sichtung verfügbarer Bestandsunterlagen – gewonnen werden sollten. Meist liegen keine ausreichenden Informationen über verbaute Materialien und Stoffe vor.

Ergänzend erfolgt ein Hinweis zum Umgang bei Verdacht auf Schadstoffbelastungen, denn bei der Errichtung oder Instandhaltung von älteren Bauwerken und Gebäuden wurden teilweise Materialien bzw. Substanzen verwendet, die heute als Schadstoffe gelten und nach Stand der Technik verlässlich aus dem Materialkreislauf ausgeschleust werden müssen.

Wird eine Entscheidung zugunsten der Wiederverwendung tragender Bauteile getroffen, sind im Rahmen einer Detailprüfung weitere wesentliche Informationen zu erheben bzw. mit den vorhandenen Bestandsunterlagen abzugleichen. Dazu gehört auch die Einschätzung der Lösbarkeit bestehender Verbindungen und damit die Beurteilung der Möglichkeit eines zerstörungsarmen Rückbaus.

Nach dem Rückbau müssen die physikalischen und mechanischen Eigenschaften der Bauteile bestimmt werden, die beim Einsatz im nächsten Bauwerk angesetzt werden können. Der Leitfaden setzt hierfür auf eine Kombination aus Bauteilprüfungen und konservativen Annahmen. Anschließend werden Empfehlungen für die Bauteilaufbereitung und Bemessung gegeben.

Die in Abhängigkeit vom Werkstoff anzuwendenden Ansätze und Vorgehensweisen sind in den baustoffspezifischen Anhängen A (Stahlbauteile) und B (Holzbauteile) aufgeführt. Zukünftig soll der Leitfaden um einen Anhang C zu Betonbauteilen ergänzt werden. Die Grundlagen hierfür werden in einem weiteren, durch das Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg beauftragten Forschungsprojekt erarbeitet.

5 Zusammenfassung und Ausblick

Ausschließliches Altern ändert die Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften von Holz- und Stahlbauteilen nicht. Allerdings können Bauteile während der Nutzung Degenerationsprozessen unterliegen, die ihre technischen Eigenschaften beeinflussen. Gebrauchte Holz- und Stahlbauteile können daher nicht grundsätzlich wie neue Bauteile behandelt werden.

Für Holzbauteile sind die Auswirkungen natürlicher und nicht natürlicher Abnutzung im Rahmen der Reklassifikation und Bemessung zu beachten. Unterstützend können gegebenenfalls Aufbereitungsmaßnahmen durchgeführt werden. Bei Stahlbauteilen ist die Frage der Werkstoffzusammensetzung entscheidend für die Beurteilung von Alterungsanfälligkeit, Schweißeignung und mechanischen Werkstoffeigenschaften.

Der erarbeitete Leitfaden soll Planer:innen, Gutachter:innen und Behörden bei der Wiederverwendung tragender Bauteile in Einzelbauvorhaben unterstützen, indem er eine Hilfestellung im bauordnungsrechtlichen Verfahren zur Erlangung von bauaufsichtlichen Ver- bzw. Anwendbarkeitsnachweisen bietet. Der Erfahrungsgewinn aus der Umsetzung soll zur Grundlage für die zukünftige Entwicklung geeigneter technischer Regelwerke werden.

Derzeit wird bereits von einem Teil der Autoren an einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bzw. einem sogenannten Kombi-Bescheid für die Wieder- und Weiterverwendung von Stahlbauteilen gearbeitet. Dieser umfasst eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung sowie eine allgemeine Bauartgenehmigung, die die Basis für einen Verwendbarkeitsnachweis liefern, sodass die einzelfallbezogenen Verfahren ZiE und vBG entfallen können.

Je mehr Informationen über das Spenderbauwerk vorliegen, desto weniger Prüfungen müssen an den Bauteilen durchgeführt werden. Während bei einer heutigen Wiederverwendung von gebrauchten Bauteilen in der Regel nur wenige relevante Informationen vorliegen, kann der bei einer Wiederverwendung erforderliche Prüfumfang in Zukunft auf ein Minimum reduziert werden – Voraussetzung hierfür ist die langfristige und sichere Speicherung der Bauteil- und Werkstoffeigenschaften. Dies würde die Wirtschaftlichkeit und Akzeptanz dieser Vorgehensweise deutlich erhöhen. Es sollte daher zügig an einem Verfahren zur einheitlichen und langzeitsicheren Datenspeicherung der relevanten Materialeigenschaften gearbeitet werden. Die derzeitigen Plattformen bieten diese Möglichkeiten nur in einem beschränkten Umfang an und sind damit noch nicht geeignet.

Die Wieder- und Weiterverwendung von Bauteilen sind keine technischen Nischendisziplinen, sondern gesamtgesellschaftliche Aufgaben, deren Bewältigung eine Anpassung oder Änderung bislang gebräuchlicher Vorgehensweisen verlangt. Die Lösung dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe wird umso wirkungsvoller sein, je schneller ein Umdenken der Planer:innen in Bezug auf den Einsatz gebrauchter tragender Bauteile und eine entsprechende Akzeptanz seitens der Bauherr:innen erfolgt. Zudem sollten umgehend die rechtlichen Rahmenbedingungen angepasst werden, um die derzeit bestehende Problematik der Einstufung grundsätzlich wiederverwendbarer Bauteile als Abfall zu lösen.

6 Danksagung

Das Forschungsprojekt wurde vom Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg, Referat 21 – Bautechnik und Bauökologie, initiiert und finanziert. Darüber hinaus hat das Ministerium das Vorhaben während der gesamten Laufzeit aktiv begleitet.

Ein besonderer Dank gilt den Mitgliedern des projektbegleitenden Ausschusses sowie allen Expert:innen, die mit ihren fachlichen Beiträgen und wertvollen Anregungen zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben.

Ein großer Dank gilt auch den Studierenden, die durch themenbezogene Abschlussarbeiten und ihre Arbeit als wissenschaftliche Hilfskräfte das Projekt mit jungen Ideen inhaltlich bereichert haben. Darin zeigt sich die Bereitschaft und Motivation, zukünftig die Auseinandersetzung mit den vielfältigen Fragestellungen der Wieder- und Weiterverwendung selbst in die Hand zu nehmen.

Literatur

- EU (2024) Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives, konsolidierte Fassung vom 18.02.2024. Brüssel: EU. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/98

- Dechantsreiter, U.; Horst, P.; Mettke, A.; Asmus, S.; Schmidt, S.; Knappe, F.; Reinhardt, J.; Theis, S.; Lau, J.J. (2015) Instrumente zur Wiederverwendung von Bauteilen und hochwertigen Verwertung von Baustoffen. Texte 93/2015. Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt.

- Dietsch, P.; Ummenhofer, T.; Frese, M.; Müller, M.; Ehrenlechner, C.; Mensinger, M.; Winter, S. (2025) Leitfaden zur Wiederverwendung tragender Bauteile. Stuttgart: Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg [Hrsg.]. https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-mlw/intern/Dateien/06_Service/Publikationen/Bauen_und_Wohnen/2025-04-30-MLW_Broschuere_TragendeBauteile-BF_LNF.pdf

- DIN EN 1990:2021-10 (2021) Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung; Deutsche Fassung EN 1990:2002 + A1:2005 + A1:2005/AC:2010. Berlin: DIN Media.

- Dietsch, P.; Müller, M.; Frese, M.; Ehrenlechner, C.; Mensinger, M.; Winter, S.; Ummenhofer, T. (2025) Vorbereitung der Wiederverwendung von bestimmten Bauprodukten des Holz- und Stahlbaus, Forschungsbericht. Karlsruhe, München: Karlsruher Institut für Technologie und TU München.

Autor:innen

Prof. Dr.-Ing. Philipp Dietsch, dietsch@kit.edu

KIT Holzbau und Baukonstruktion, Karlsruhe

holz.vaka.kit.edu

Dr.-Ing. Matthias Müller, matthias.mueller@circon.de

CIRCON GmbH, Karlsruhe

circon.de

Prof. Dr.-Ing. Thomas Ummenhofer, thomas.ummenhofer@kit.edu

KIT Stahl- und Leichtbau, Karlsruhe

stahl.vaka.kit.edu