Wohngebäuden mit einer gesunden Innenraumluft kommt aus Sicht der Nachhaltigkeit und Wohngesundheit eine große Bedeutung zu – niemand möchte in seinen eigenen vier Wänden dem Risiko von Atemwegserkrankungen oder Allergien ausgesetzt sein, sondern vielmehr gesund und leistungsfähig leben. Die Wahl möglichst emissionsarmer und wohngesunder Baumaterialien spielt also langfristig eine entscheidende Rolle. Die Ziegelbauweise leistet hier einen wesentlichen Beitrag, da sie aufgrund der aus der Natur stammenden mineralischen Rohstoffe und des Herstellungsprozesses seit jeher besonders emissionsarm ist. Das bedeutet, Ziegelprodukte setzen nur sehr geringe Schadstoffmengen an ihre Umgebung frei und sind zudem diffusionsoffen, wärme- und feuchtespeicherfähig, was zusätzlich zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit beiträgt. Dies sorgt für ein angenehmes Raumklima und schafft in Kombination mit weiteren Eigenschaften wie Langlebigkeit, geringem Instandhaltungs- und Wartungsaufwand sowie Energie- und Ressourceneffizienz somit ein nachhaltiges und gesundes Wohnumfeld.

1 Einleitung und Motivation

Die Thematik der Innenraumlufthygiene beschreibt und bewertet die Qualität der Raumluft im Inneren von Gebäuden. Obgleich sie kein grundlegend neuer Aspekt im Bauwesen ist, gewinnt sie im Kontext der modernen Nachhaltigkeitsbewertung zunehmend an Bedeutung. Angesichts der Tatsache, dass Menschen den größten Teil ihres Lebens in geschlossenen Räumen verbringen – sei es in Wohngebäuden, Büros oder öffentlichen Einrichtungen –, ist eine hohe Luftqualität entscheidend für das Wohlbefinden, die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit der Gebäudenutzer.

Gerade moderne, energieeffiziente Gebäude stellen hier eine besondere Herausforderung dar, da sie aufgrund ihrer energieeffizienten Bauweise besonders luftdicht sind. Schlechtes nutzerbedingtes Lüftungsverhalten, Emissionen aus Baumaterialien, Möbeln und Haushaltsgeräten ebenso wie Schadstoffe, etwa Feinstaub, Schimmel oder flüchtige organische Verbindungen (VOC), gelten dabei als potenzielle Gefahrenquellen. Diese führen nicht nur zu unangenehmen Gerüchen, sondern können auch ernsthafte gesundheitliche Auswirkungen haben. Allergien, Atemwegserkrankungen und Konzentrationsprobleme sind nur einige Beispiele für die negativen Effekte einer unzureichenden Luftqualität.

Die Qualität der Innenraumluft beeinflusst nachweislich die körperliche Gesundheit, die mentale Leistungsfähigkeit und das Wohlbefinden der Gebäudenutzer und stellt somit nicht nur einen technischen Aspekt des Bauens dar, sondern ist vielmehr ein zentrales Kriterium für die sozio-kulturelle Säule des Nachhaltigkeitsdreiklangs.

Moderne Baustoffe sollen also nicht nur funktional, umweltverträglich, unzerstörbar, kreislauffähig und in ihrer Herstellung ressourcenschonend und CO2-arm sein, sondern dürfen den Gebäudenutzer auch nicht krank machen. Dieser bunte Blumenstrauß an produktspezifischen Eigenschaften veranlasst Hersteller von Bauprodukten immer wieder zu Optimierungen und Weiterentwicklungen, um alle diese Eigenschaften messbar, nachweisbar und für Planungsprozesse von nachhaltigen Gebäuden nutzbar zu machen.

Im Zuge des nachhaltigen Bauens wird also deutlich, dass nur die ganzheitliche, performance-orientierte Herangehensweise, die sowohl ökologische, ökonomische als auch gesundheitliche Aspekte berücksichtigt, den Anforderungen an die Gebäude der Zukunft gerecht wird und damit ein zentrales Element im nachhaltigen Gebäudedesign darstellt.

2 Ziegelprodukte

Ziegelprodukte werden seit Jahrtausenden hergestellt und in Gebäuden eingesetzt. Auch wenn sich moderne Ziegel von ihren historischen Vorgängern deutlich unterscheiden, laufen die Prozesse in der Herstellung nahezu unverändert ab. Die heutigen Prozesse sind gegenüber den historischen im Hinblick auf Energieeffizienz und Ressourcenschonung deutlich optimiert – bei gleichzeitiger Gewährleistung wichtiger funktionaler Eigenschaften. Hauptbestandteil ist und bleibt jedoch der Brennprozess. Während des Brandes im Tunnelofen laufen verschiedene physikalische und chemische Reaktionen ab, die sich jedoch in ihrer Ausprägung und Komplexität aufgrund der Verschiedenartigkeit der Tonminerale und ihrer Beimengungen je Produkt bzw. je Produktgruppe stark voneinander unterscheiden. Die Summe der Reaktionen beim Brand führt zur Bildung des Scherbens, dessen Zusammensetzung und Stabilität sich nach Verlassen des Ofens nicht mehr verändern. Durch den Brennprozess bei hohen Temperaturen wird das Produkt von Schadstoffen „gereinigt“ und emittiert – nach dem Einbau ins Gebäude – nahezu keine messbaren gesundheitsrelevanten Schadstoffe [1]. Dies konnte bereits um die Jahrtausendwende über ein umfangreiches, durch die Bayerische Forschungsstiftung gefördertes Forschungsprojekt wissenschaftlich und durch Messungen verifiziert dargestellt werden [1].

Grundsätzlich wird im Hinblick auf primäre Emissionen von flüchtigen Substanzen in Baustoffen zwischen drei großen Baustoffgruppen unterschieden. Die erste Gruppe umfasst Baumaterialien mit sehr geringem flüchtigem Lösemittelverhalten, dazu gehören vor allem mineralische Baustoffe wie z. B. Kalkputz, Mörtel, Beton, Glas oder Ziegelprodukte. Die zweite Baustoffgruppe zeichnet sich durch hohe Anfangsemissionen und schnell abklingende Emissionsfaktoren aus, wie es vor allem bei flüssigen Gebinden, z. B. Anstrichen oder Grundierungen, der Fall ist. Baustoffe der dritten Gruppe weisen ein über längere Zeit konstantes Emissionsverhalten auf, so z. B. Flammschutzmittel, Biozide oder Weichmacher.

Gebäude in Ziegelbauweise haben somit allein aufgrund ihrer Herstellung und ihrer mineralischen Materialität beste Voraussetzungen für eine hygienische und wohngesunde Gebäudenutzung über Generationen hinweg. Für die Umsetzung eines Projekts kommt es also zusätzlich darauf an, die richtigen (= emissionsarmen) Produkte für den oberflächennahen Innenausbau auszuwählen, da alle im Gebäude eingesetzten Produkte die Innenraumlufthygiene gemeinsam beeinträchtigen. Es ist also bei den oberflächennahen Bauprodukten unbedingt darauf zu achten, dass für die ausgewählten Produkte entsprechende Nachweise vorhanden sind, die diese als emissionsarm ausweisen (z. B. eine Materialprüfung nach dem Bewertungsschema des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten, AgBB [2] oder das Label „Blauer Engel“).

Tab. 1 Leitwerte des AIR für TVOC-Konzentrationen (Stand 2022)

| Stufe | Konzentrationsbereich[mg TVOC/m³] | Hygienische Bewertung |

|---|---|---|

| 1 | ≤ 0,30 mg/m³ | hygienisch unbedenklich |

| 2 | 0,30–1,0 mg/m³ | hygienisch noch unbedenklich, sofern keine Richtwertüberschreitungen für Einzelstoffe bzw. Stoffgruppen vorliegen |

| 3 | 1,0–3,0 mg/m³ | hygienisch auffällig |

| 4 | 3,0–10,0 mg/m³ | hygienisch bedenklich |

| 5 | > 10,0 mg/m³ | hygienisch inakzeptabel |

3 Schadstoffbewertung im Kontext des nachhaltigen Bauens

Die Zielsetzung bei der Bewertung von Schadstofffreiheit im Hinblick auf das nachhaltige Bauen beinhaltet folgende Aspekte:

- keine negativen Effekte hinsichtlich gesundheitlicher Beeinträchtigungen sowie olfaktorischer Behaglichkeit, d. h. Sicherstellung von Hygiene und Gesundheit sowie Vermeidung von Geruchsbelästigung;

- Vermeidung von Schadstoffemissionen aus Baumaterialien und

- Reduzierung von Kohlendioxidkonzentrationen in Innenräumen.

Grundsätzlich ist in der Gebäudeplanung eine Berechnung oder Prognose der Innenraumluftqualität im Vorfeld nicht möglich. Einzig eine Messung nach Baufertigstellung liefert konkrete Kenndaten, die sich für eine qualitative Bewertung eignen. Jedoch ist eine nachträgliche Verbesserung/Korrektur von sehr hohen gemessenen Werten schwierig, da die Materialien bereits verbaut sind und nur mit hohem Aufwand und zusätzlichen Kosten zurückgebaut bzw. ausgetauscht werden können.

Es gilt daher, bereits im Vorfeld ausgewählte, emissionsarme Bauprodukte für den Einsatz im Gebäude zu bestimmen und ausführlich für die Gebäudeakte zu dokumentieren. Für die Schadstoffemissionen in den Innenraum sind dabei vorwiegend die oberflächennahen Bauprodukte ausschlaggebend.

Für die zielgerichtete Auswahl emissionsarmer Bauprodukte sowie deren Deklaration und Dokumentation werden im Rahmen einer Zertifizierung, z. B. nach dem BNK/BNG-System, bereits die ersten Basispunkte vergeben [4]. Diese stellen das Bewertungsminimum für eine Zertifizierung dar; für höhere Bewertungspunkte bzw. Erfüllungsgrade werden weitere Teilkriterien beurteilt (siehe dazu Abschnitt 3.1). Diese Teilkriterien orientieren sich an Vorgaben für Summenparameter (engl. Total Volatile Organic Compounds, TVOC), Formaldehyd oder Einzelkonzentrationen RW I oder RW II, die durch den Ausschuss für Innenraumrichtwerte des Umweltbundesamts (AIR) erarbeitet werden.

Der RW I ist ein sog. Vorsorgerichtwert (nach aktuellem Forschungs- und Wissensstand), der als Konzentration eines Schadstoffes in der Luft von Innenräumen angegeben wird und bei dessen Einhaltung keine Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit zu erwarten ist (auch dann nicht, wenn der Mensch dieser Konzentration ein Leben lang ausgesetzt wäre). Der RW II ist ein sog. Gefahrenrichtwert und bezieht sich ebenso wie der RW I auf die Konzentration eines Schadstoffes in der Innenraumluft. Eine Überschreitung dieses Richtwertes ist allerdings als kritisch einzustufen und erfordert sofortiges Handeln, um eine Schädigung der menschlichen Gesundheit zu vermeiden.

Flüchtige organische Verbindungen werden als Einzelstoffe (engl. volatile organic compounds, VOC) oder Summenparameter (TVOC) betrachtet. Für bestimmte Substanzen gelten zusätzlich Einzelrichtwerte, dazu gehört u. a. Formaldehyd. Formaldehyd wird schon lange industriell eingesetzt. Es dient vor allem der Haltbarmachung von Produkten (Konservierungsmittel) und emittiert überwiegend aus Materialien wie z. B.

- Holzwerkstoffe (für Möbel und für den Innenausbau)

- (textile) Bodenbeläge

- Dämmstoffe, z. B. Harnstoff-(Urea)-Formaldehyd-Ortschäume

- Kleb- und Dichtstoffe.

Im Jahr 2014 wurde Formaldehyd von der Europäischen Union als kanzerogen eingestuft, sodass in den letzten Jahren bis heute immer häufiger alternative Stoffe zum Einsatz kommen. Es stellt sich also die berechtigte die Frage, ob die Bewertung der Innenraumlufthygiene über gemessene Formaldehydwerte noch zeitgemäß ist und ob die aktuelle Bewertungsmethodik mit Benchmarks für Formaldehyd ggf. geändert werden sollte.

Der AIR ist ein Expertengremium des Umweltbundesamts und legt die Richt- bzw. Leitwerte für einzelne Substanzen für die Raumluft in Gebäuden gesondert fest bzw. kontrolliert in regelmäßigen Abständen deren Aktualität. Die Bewertung von Schadstoffen folgt dem Grundprinzip: „Je weniger, desto besser!“ Somit sind besonders niedrige Werte als positiv einzustufen, besonders hohe Werte sind zu vermeiden. Tab. 1 fasst die Leitwerte für TVOCs nach Vorgaben des AIR zusammen.

3.1 Aktuelle Bewertung nach dem BNK/BNG-System

Im Rahmen der Zertifizierung nach dem BNK/BNG-System regelt der Kriteriensteckbrief 1.1.1 [4] sowohl die Vergabe von Bewertungspunkten als auch die Rahmenbedingungen, z. B. nach welchen Normen/Richtlinien die Messungen der Innenraumluft durchzuführen sind. Die Ergebnisse einer durchgeführten Innenraumluftanalyse werden nach dem Bewertungsmaßstab in Tab. 2 eingeordnet. Hier gilt: Je niedriger der Messwert, desto mehr Bewertungspunkte können erreicht werden.

Tab. 2 Bewertungsmaßstab Steckbrief 1.1.1 – BNK/BNG-System für flüchtige organische Stoffe (VOC) und Formaldehyd (Stand 2024)

| Bewertungspunkte BNK/BNG1) | TVOC [mg/m³] | Einzelkonzentrationen | Formaldehyd [mg/m³] |

|---|---|---|---|

| 0 Punkte 2) | > 1,0 und ≤ 3,0 | > RW I und < RW II | ≤ 0,124 |

| Stufe 1: 20 Punkte 3) | ≤ 1,0 | ≤ RW II | ≤ 0,09 |

| Stufe 2: 40 Punkte 3) | ≤ 0,3 | ≤ RW I | ≤ 0,03 |

| 1) Zwischenwerte dürfen nach BNK/BNG-Regularien linear interpoliert werden2) gilt für Raumluftkonzentrationen eines untersuchten Raums3) gilt für gemittelte Raumluftkonzentrationen aller untersuchten Räume | |||

Obwohl nach den Ausführungen in Abschnitt 2 nicht davon auszugehen ist, dass bei einer Innenraumluftanalyse für ein Gebäude in Ziegelbauweise bei gleichzeitig sorgfältiger Auswahl der Innenausbaumaterialien hohe oder unzulässige Werte gemessen werden, wurde im Rahmen mehrerer Projekte eine solche Messung durchgeführt. Diese Neubauprojekte (siehe Tab. 3) befinden sich aktuell in der BNK/BNG-Zertifizierung und werden durch den Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e. V. aktiv begleitet. Für eine förderfähige Umsetzung wurden im Vorfeld einerseits die bauausführenden Firmen vertraglich in die Pflicht genommen, vor allem emissionsarme Materialien einzusetzen (siehe Abschnitt 3.2). Andererseits wurden die Baumaterialien für den Innenausbau nach den BNK/BNG-Empfehlungen für ein hohes Maß an Schadstofffreiheit sorgfältig ausgewählt und BNK/BNG-konform dokumentiert.

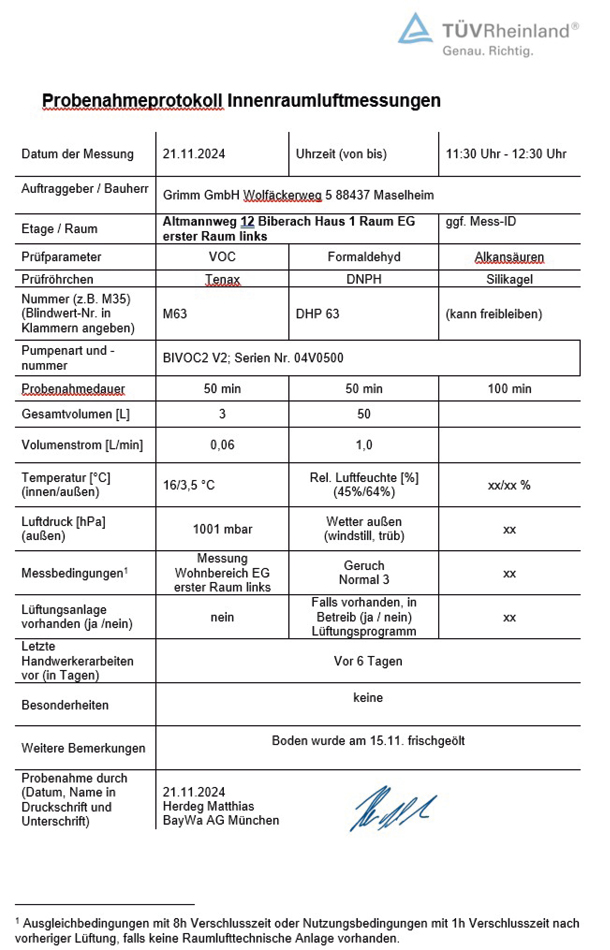

Grundsätzlich wird für nachhaltige Gebäudezertifikate eine lückenlose Dokumentation der Raumluftmessungen zur chemisch-analytischen Ermittlung der VOC- und Formaldehydkonzentration gemäß DIN EN ISO 16000-5/6 bzw. DIN EN ISO 16000-3 gefordert, welche von einem akkreditierten Labor durchgeführt werden muss. Die Messbedingungen wie Datum, Uhrzeit, Ort, Luftwechselrate, Temperatur, Luftfeuchte oder beteiligte Personen/Aktivitäten sind in einem detaillierten Protokoll festzuhalten und die Beprobung ist gemäß DIN EN ISO 16000-5 nach einem standardisierten Probenahmeplan durchzuführen; in der Praxis spricht man dabei von sogenannten Referenzmessungen. Bei einer solchen Messung wird nach Baufertigstellung bei geschlossenen Fenstern und vor der Möblierung ein Pumpengerät im zu beprobenden Raum aufgestellt, das die Raumluft ca. 60 Minuten lang ansaugt und durch ein Prüfröhrchen bzw. über ein Kartuschensystem pumpt. Vereinfachend könnte man sagen, dass dadurch die in der Luft enthaltenen Stoffe im Röhrchen bzw. in der Kartusche aufgenommen und später im Labor wieder extrahiert und analysiert werden. Bild 1 zeigt den Messvorgang bzw. die Messeinrichtung am Beispiel eines Raums aus den untersuchten Projekten.

![Bild 2 Projektbezogene TVOC-Konzentrationen [mg/m³] nach durchgeführter Innenraumluftmessung in Neubauprojekten (Quelle: BV-Ziegel)](https://www.nbau.org/wp-content/uploads/Bild_1_mitte___Messaufbau.jpg)

![Bild 3 Projektbezogene Formaldehyd-Konzentrationen [mg/m³] nach durchgeführter Innenraumluftmessung in Neubauprojekten (Quelle: BV Ziegel & GRIMM)](https://www.nbau.org/wp-content/uploads/Bild_1_rechts___Displayanzeige.jpg)

Quelle: BV Ziegel & GRIMM

Die gemessenen Werte für VOC- und Formaldehyd-Konzentrationen der fertiggestellten Ziegel-Projekte (Tab. 3)sowie die Benchmarks zur Bewertung nach dem BNK/BNG-System sind vergleichend in den Bildern 2 und 3 dargestellt. Die Messungen wurden vom selben Labor mit demselben Gerät am selben Tag durchgeführt. Die Ergebnisse bestätigen, was bereits in den Abschnitten 2 und 3 herausgearbeitet wurde: Das gebrannte Ziegelprodukt emittiert unter realen Nutzungsrandbedingungen in Kombination mit sorgfältig ausgewählten Innenausbauprodukten keine hohen Schadstoffkonzentrationen, die die Gesundheit beeinträchtigen würden. Sowohl nationale als auch internationale Grenzwerte werden deutlich unterschritten.

Die Ergebnisse der Innenraumluftmessung für TVOCs liegen weit unterhalb der Bewertungsstufe, die in Anlehnung an die Richtwerte des AIR (Tab. 1) als „noch hygienisch unbedenklich“ eingestuft werden kann.

Die Auswertung der Messergebnisse im Hinblick auf die Formaldehyd-Konzentrationen zeigt in fast allen Fällen eine deutliche Unterschreitung des Grenzwerts für die beste Bewertungsstufe nach dem BNK/BNG-System. Insgesamt ergeben sich aus den Messungen nachweislich sehr gute Werte für die Innenraumluftqualität für in Ziegelbauweise errichtete Gebäude.

Tab. 3 NH-Pilotprojekte des Bundesverbands der Deutschen Ziegelindustrie e. V. 2024

| Parameter der Messung | MFH (7 WE) | ZFH (Kettenhäuser, 4x) |

|---|---|---|

| Gebäude |  |  |

| Standort | 88400 Biberach a. d. Riß | 88400 Biberach a. d. Riß |

| MessgerätVOC-ProbenahmeFormaldehyd-Probenahme | Pumpe: BIVOC2 V2Sorbensubstanz: TenaxDNPH-Kartusche | Pumpe: BIVOC2 V2Sorbensubstanz: TenaxDNPH-Kartusche |

| Anzahl der Proben | 2 | 4 |

| Messdatum | 21.11.2024 | 21.11.2024 |

| Gebäude-Standard | EH40, QNG-PLUS | EH40, QNG-PLUS |

| Wert Gebäudedichtheit (Blower-Door-Test) | 0,23 h–1(ohne RLT-Anlage) | 0,32 h–1(ohne RLT-Anlage) |

Es stellt sich zu guter Letzt die Frage: Ist der höhere zeitliche und monetäre Aufwand der Innenraumluftmessung für den Nachweis dieser Werte gemäß den heutigen Standards bei einer mineralischen Bauweise wie der Ziegelbauweise überhaupt noch notwendig und sinnvoll? Dies gilt insbesondere, wenn sorgfältig nach den Vorgaben für Schadstofffreiheit ausgewählte und dokumentierte Innenausbaumaterialien verwendet werden.

3.2 QNG-Anforderungen für die Neubauförderung

Die aktuelle Neubauförderung für Wohngebäude nach dem Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) stellt neben Anforderungen an Ökobilanz, nachhaltige Materialien und Barrierefreiheit ebenfalls Anforderungen an die Schadstoffvermeidung in Baumaterialien. Im Rahmen der zweiten Förderstufe für „Klimafreundlichen Wohnungsneubau“ (KFWG-Q) nach QNG sind dabei grundsätzlich zwei Stufen erreichbar, QNG-PLUS und QNG-PREMIUM (Tab. 4).

Die QNG-Anforderungen der PLUS-Stufe beinhalten eine vertragliche Verpflichtung aller bauausführenden Firmen, die Qualitätsvorgaben zur Schadstoffvermeidung nach QNG-Anhangdokument 3.1.3 [5] für sämtliche verwendete Bauprodukte einzuhalten. Dagegen erfordert die Erreichung der QNG-PREMIUM-Stufe die konkrete Deklaration und Bewertung der oberflächennahen Bauprodukte im Hinblick auf die QNG-Schadstofftabelle [5]. Die Anwendungsregeln des QNG-Anhangdokuments 3.1.3 fordern, dass alle verwendeten Bauprodukte, die in der Schadstofftabelle aufgeführt sind, im Hinblick auf konkrete Produktbezeichnung, Hersteller, im Gebäude eingesetzte Menge sowie Einsatzort zu dokumentieren sind. Dafür ist die Schadstofftabelle in 11 oberflächennahe Produktkategorien eingeteilt:

- Bodenbeläge

- Verlegewerkstoffe

- Kleb- und Dichtstoffe

- Belegungen und Beschichtungen überwiegend mineralischer Oberflächen

- Beschichtungen/Lackierungen auf Metall, Holz und Kunststoff

- Beschichtungen für den Korrosions- und Brandschutz

- Imprägnierungen zum Zweck des chemischen Holzschutzes

- Holzwerkstoffplatten

- Bauprodukte auf Bitumenbasis

- Bauprodukte aus Kunststoffen oder Metallen

- Dämmstoffe

- Bauprodukte haustechnischer Installationen

Dieses Dokument [5] regelt eindeutig, dass Produkte, die in dieser Tabelle nicht aufgeführt sind, wie z. B. Ziegelprodukte, im Hinblick auf die Neubauförderung nach QNG nicht bewertungsrelevant sind – ferner auch keinen Nachweis benötigen. Trotzdem werden beispielsweise für Ziegelprodukte durch NH-Auditoren, (Fach-)Planer und andere Bauschaffende unnötigerweise immer wieder Anfragen nach solchen Nachweisen für die Bearbeitung der QNG-Anforderungen gestellt. Eine Klarstellung für den Umgang mit nicht bewertungsrelevanten Produkten wäre hier eine echte Hilfe.

4 Zusammenfassung und Fazit

Ziegelprodukte gelten aufgrund ihrer mineralischen Materialbeschaffenheit im Allgemeinen als emissionsarm und sind nach QNG-Bewertungsmethodik für Schadstofffreiheit nicht bewertungsrelevant, d. h. sie benötigen für eine Förderung keinen Nachweis.

Tab. 4 Anforderungen für Förderstufe 2, klimafreundlicher Neubau

| Energetischer Standard | NH-Zertifikat | QNG-Anforderung anSchadstofffreiheit |

|---|---|---|

|   |   |

| QP,real ≤ 0,40 · QP,RefH‘T,real ≤ 0,55 · H‘T,Ref | Mindesterfüllungsgrad Gesamtgebäude 50 %(Bronze-Siegel) | QNG-PLUS/PREMIUM |

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei der Verwendung von Ziegelprodukten grundsätzlich eine sehr gute Qualität der Innenraumluft erreicht werden kann, sofern auch bei der Auswahl der oberflächennahen Materialien des Innenausbaus auf emissionsarme Produkte geachtet wird. Durchgeführte Messungen an realen Objekten belegen, was die Ziegelbranche über ihre Produkte schon seit langem weiß: In Ziegelbauweise errichtete Gebäude sind nachweislich wohngesund und folgen einem der wichtigsten Grundsätze nachhaltiger Architektur, der durch den renommierten Architekten Richard Rogersin seinem Werk „A Place for All People“ wie folgt beschrieben wird: „The impact of the environment on human health is fundamental. Buildings should nurture and enhance life, not detract from it.“ [6]

Dieser Grundsatz in Verbindung mit einer hohen zu erwartenden Lebensqualität bedeutet, dass Gebäude grundsätzlich einen positiven Einfluss auf das Wohnbefinden der Menschen haben sollten, gerade im Hinblick auf die gesunde Gestaltung von Innenräumen. Ziegelgebäude erfüllen diese Ansprüche seit jeher und stellen somit eine robuste, langlebige, wohngesunde und wertbeständige Immobilie dar.

Literatur

- Arbeitsgemeinschaft Mauerziegel im Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e. V. (2000) Gesundheits- und umweltverträgliche Baustoffe. AMz-Bericht 6/2000. Bonn: BV Ziegel. https://www.ziegel.de/sites/default/files/2022-01/O_05__AMz-Bericht_006_2000_GUB[1357].pdf

- Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (2024) Anforderungen an die Innenraumluftqualität in Gebäuden: Gesundheitliche Bewertung der Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen (VVOC, VOC und SVOC) aus Bauprodukten. Berlin: AgBB.

- Umweltbundesamt, Ausschuss für Innenraumrichtwerte (2022) Leitwerte für TVOC in der Innenraumluft. Dessau-Roßlau: UBA. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/4031/bilder/dateien/0_ausschuss_fuer_innenraumrichtwerte_tvoc_leitwerte_20200224_0.pdf

- Bau-Institut für Ressourceneffizientes und Nachhaltiges Bauen (2024) Steckbrief 1.1.1 – Wohngesundheit: Innenraumlufthygiene.BNK/BNG-System V2.0. Bamberg: BiRN.

- Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (2023) QNG-Anforderungskatalog – Anhangdokument 3.1.3 – Schadstoffvermeidung in Baumaterialien.Berlin: BMWSB.

- Rogers, R.; Brown, R. (2017) A Place for All People: Life, Architecture and the Fair Society.London: Canongate Books.

Autor:in

Juliane Nisse, nisse@ziegel.de

Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e. V., Berlin

www.ziegel.de

Dieser Aufsatz wurde in einem Peer-Review-Verfahren begutachtet. Eingereicht: 10. März 2025; angenommen: 11. Juni 2025.

![Bild 2 Projektbezogene TVOC-Konzentrationen [mg/m³] nach durchgeführter Innenraumluftmessung in Neubauprojekten (Quelle: BV-Ziegel)](https://www.nbau.org/wp-content/uploads/Bild_2___TVOC_Konzentrationen_in_Ziegelgeb_uden.jpg)

![Bild 3 Projektbezogene Formaldehyd-Konzentrationen [mg/m³] nach durchgeführter Innenraumluftmessung in Neubauprojekten (Quelle: BV-Ziegel)](https://www.nbau.org/wp-content/uploads/Bild_3___Formaldehyd_Konzentrationen_in_Ziegelgeb_uden.jpg)