Eine technische Beschreibung

Mit der Beauftragung der Tragwerksplanung für einen Hotelneubau durch das Fürther Familienunternehmen GS Schenk rückten Fragen der Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung und wirtschaftlichen Materialverwendung in den Fokus. Die Antwort auf diese Fragen war der gezielte Einsatz unbewehrter Betonwände. Nachfolgend wird beschrieben, wie das technisch, aber auch ökobilanziell umgesetzt wurde.

1 Projekt und Konstruktion

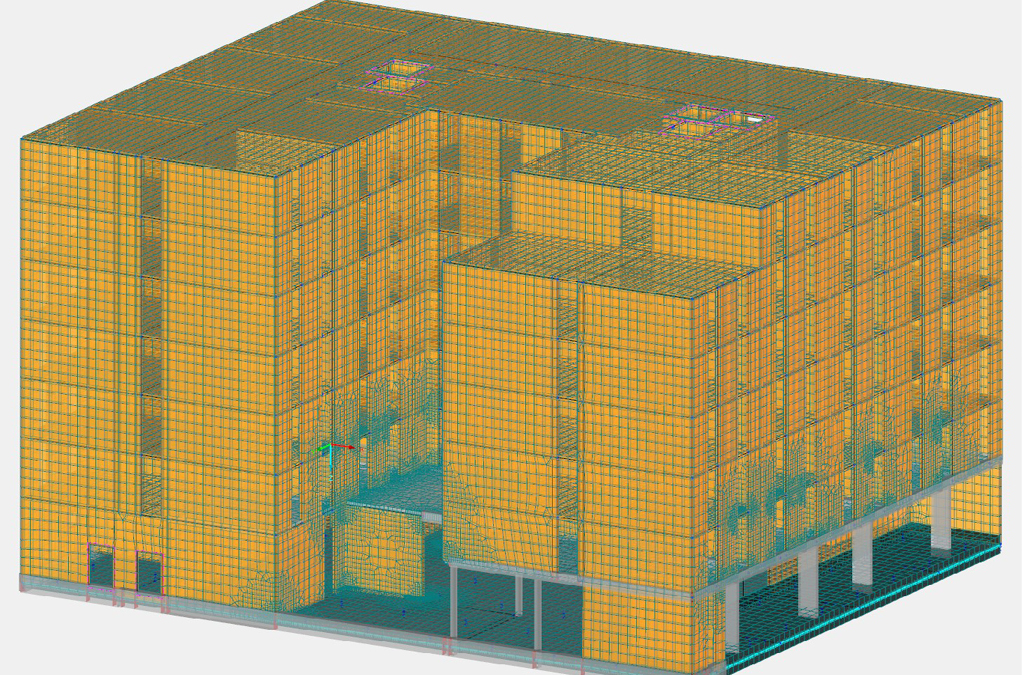

In der Line-Eid-Straße in Konstanz am Bodensee entsteht ein Hotelneubau. Das sechsgeschossige Bauwerk mit zurückversetztem Attikageschoss wurde in Stahlbetonbauweise und ohne Untergeschosse geplant (Bilder 1–4).

Aufgrund der unzureichenden Baugrundverhältnisse wurde die Gründung als kombinierte Pfahl-Plattengründung ausgeführt. Die Geschossdecken sind punktgestützte bzw. liniengelagerte Flachdecken. Die Aussteifung des Gebäudes erfolgt über Stahlbetonwände und Treppenhauskerne.

1.1 Erläuterungen zum statischen Konzept

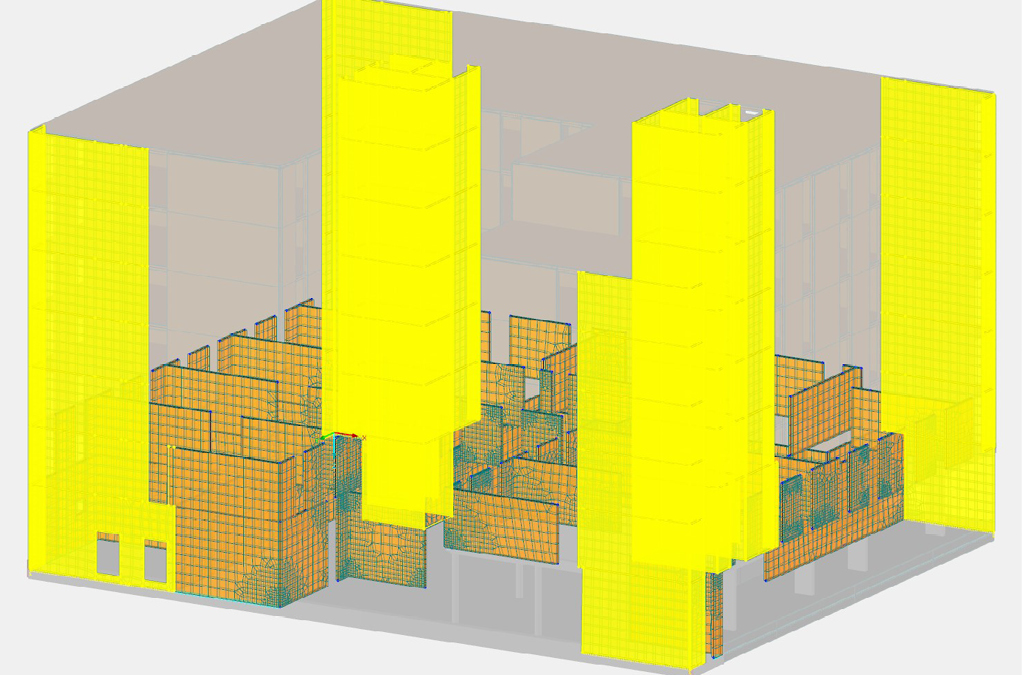

Für die genauere Betrachtung des statischen Konzepts wurde das Gebäude mithilfe von 2D- und 3D-Berechnungen in RFEM (Finite-Elemente-Methode) untersucht. Damit wurde auch das Aussteifungskonzept des Gesamtgebäudes festgelegt und untersucht (Bilder 5, 6).

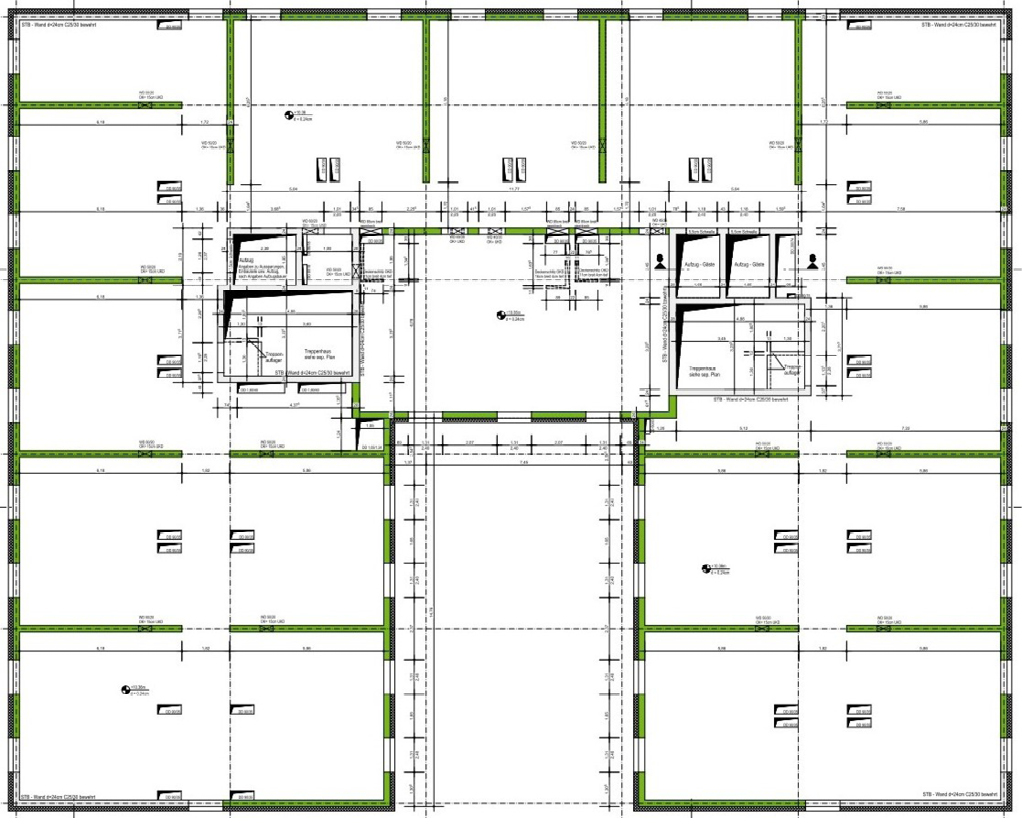

Die Wände erhielten durchgehend eine Stärke von 24 cm, die Stützen im Foyer einen Durchmesser von 35 cm. Die bis zu 9 m weit gespannte Decke über Erdgeschoss und Foyer wurde als 35 cm starke Flachdecke mit wandartigen Trägern im 1. Obergeschoss errichtet. Im Bereich der Decken über dem 1. Obergeschoss bis zur Dachdecke wurden die Flachdecken liniengelagert auf den Tragwänden mit einer Stärke von 24 cm ausgeführt.

Die Entscheidung, für die horizontalen Kräfte aus Wind- und Erdbebenbelastung nur wenige vertikal durchlaufende Wandscheiben heranzuziehen, führte nach einigen Variantenuntersuchungen zu einem Tragwerk mit einer erheblichen Reduzierung der bewehrten Wandbereiche.

Wegen der hohen vertikalen Belastung der einzelnen Wandbereiche wurden das Erdgeschoss und das 1. Obergeschoss mit Wänden in Stahlbetonbauweise, also bewehrten Wänden, ausgeführt.

1.2 Unbewehrte Betonwände

Auf Grundlage der Ergebnisse und Erkenntnisse aus der 3D-Tragwerksberechnung, verbunden mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit und Ressourceneinsparung, wurden ab dem 2.Obergeschoss die nicht aussteifenden Wände, die lediglich dem vertikalen Lastabtrag dienen, als reine Betonwände geplant, also ohne Bewehrungsstahl (Bild 7).

Tragwerke aus unbewehrtem oder auch gering bewehrtem Beton sind in Kapitel 12 der DIN EN 1992-1-1 (Eurocode 2) geregelt und mit den entsprechenden Nachweisformaten für überwiegend druckbeanspruchte Bauteile, wie z.B. Wände beschrieben. Die maßgebenden Wandscheiben werden im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT) für Biegung mit und ohne Normalkraft sowie für reine Normalkraft nachgewiesen. Weitere Nachweise auf Stabilität, Querkraft, Duktilität, Schlankheit etc. sind entsprechend den Anforderungen des Eurocode 2 ebenfalls einzuhalten bzw. nachzuweisen.

Durchaus ergeben sich jedoch Bereiche innerhalb der statisch nachweisfähigen, unbewehrten Wandscheiben, in denen eine konstruktive Zusatzbewehrung zur Vermeidung von Rissen sinnvoll sein kann, beispielsweise um die Fenster- und Türöffnungen. Stürze sind als Biegebauteile auszubilden und benötigen daher eine entsprechende Bewehrung (Bilder 8, 9).

2 Ökologische Bilanz des Projekts

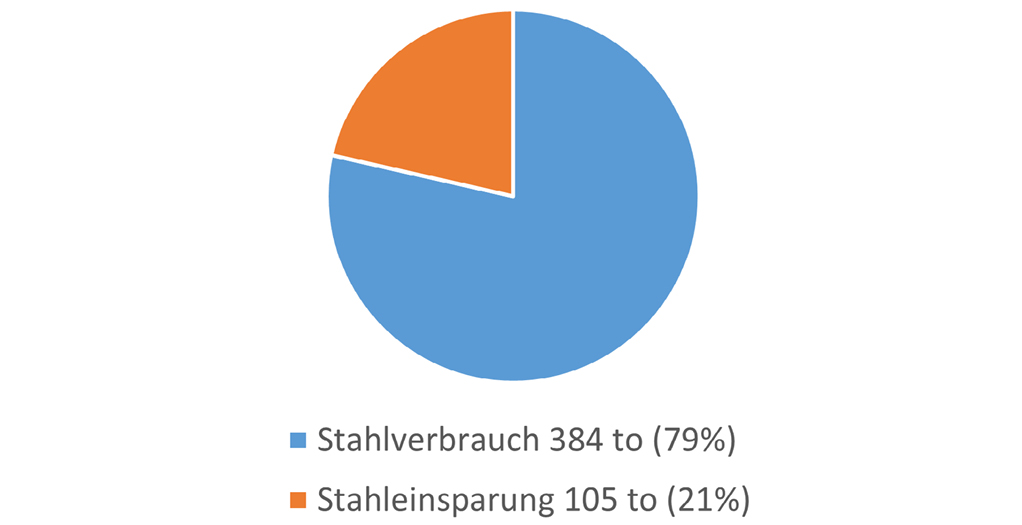

Ab dem 2. bis einschließlich 6. Obergeschoss wurde das Hotel mit unbewehrten Innen- und Außenwänden errichtet. Lediglich die beiden Gebäudekerne sowie vier ausgewählte Wandscheiben je Geschoss übernehmen die horizontale Aussteifung und sind bewehrt. Im Erd- und 1. Obergeschoss hingegen kamen durchgehend bewehrte Wandkonstruktionen zum Einsatz. Damit lässt sich die ab dem 2. Obergeschoss erzielte Einsparung an Betonstahl exakt beziffern. Im gesamten Bauwerk – einschließlich Gründung, Decken, Wänden, Unterzügen und Stützen – wurden insgesamt 384 Tonnen Betonstahl eingesetzt. Davon entfallen 34 % auf die vertikalen Wandbauteile und 66 % auf die horizontalen Bauteile wie Decken und Bodenplatte.

Durch den gezielten Verzicht auf Bewehrung in den oberen Geschossen konnten rund 105 Tonnen Bewehrungsstahl eingespart werden, was einer Reduktion des üblichen Gesamtstahleinsatzes von rund 21 % entspricht (Bild 10).

Mit einem durchschnittlichen Preis von etwa 1.800 Euro/t für Lieferung und Einbau des Bewehrungsstahls ergibt sich daraus eine direkte Kosteneinsparung von rund 190.000 Euro. Die unbewehrten Wände wurden in konventioneller Ortbetonbauweise erstellt und bereits ein bis zwei Tage nach dem Betonieren ausgeschalt. Dies führte – bei einer angenommenen Einbauzeit von 10 Stunden pro Tonne Bewehrungsstahl – zu einer signifikanten Arbeitszeitersparnis von rund 1000 Stunden.

Gemessen am Gesamtvolumen aller tragenden Wände des Gebäudes betrug der Anteil unbewehrter Betonwände 47 %. Betrachtet man ausschließlich die Wandbauteile pro Geschoss, so liegt der Anteil unbewehrter gegenüber bewehrten Betonwänden bei etwa 70 %.

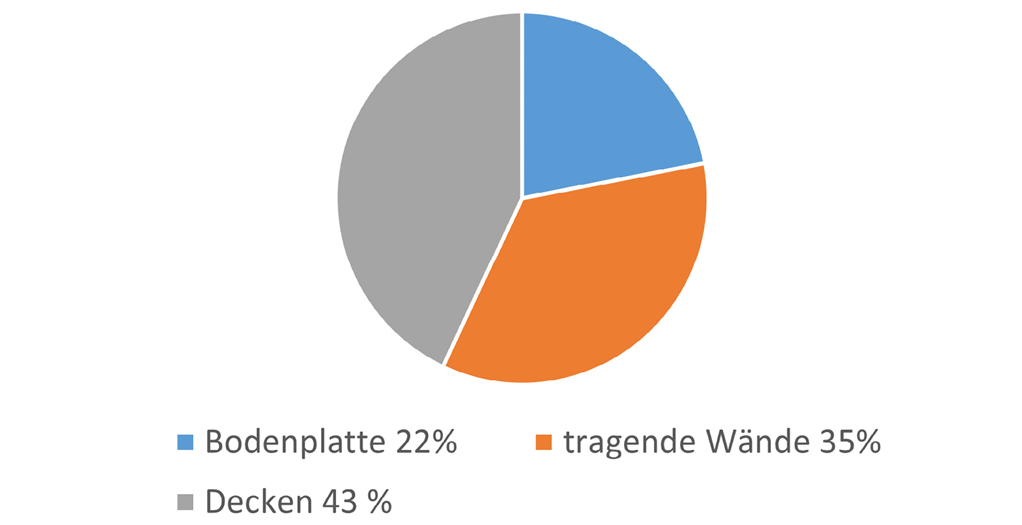

Im Rahmen der Nachhaltigkeitsbewertung wurde eine vereinfachte Ökobilanz („Mini-Ökobilanzierung“) für die relevanten 300-Kosten durchgeführt (Bild 11). Dies umfasste die Kostenbereiche KG 331 und 341 (Wände), KG 351 (Decken) sowie KG 322 (Bodenplatte inkl. Unterzüge und Stützen). Nicht berücksichtigt wurden die Kostenanteile für Wärmedämmung, Fußbodenaufbauten, Türen und Fenster. Auch die GWP-Anteile der 400-Kosten (technische Gebäudeausrüstung) blieben unberücksichtigt, da diese typischerweise nur 1 bis 5 % der Gesamt-Treibhausgasemissionen der Konstruktion ausmachen.

Für die Bilanzierung der Treibhauspotenziale (GWP) wurden die Ökobilanzdaten aus der frei verfügbaren ÖKOBAUDAT [1] herangezogen. Betrachtet wurden die Lebenszyklusphasen A1 bis A3 (Herstellung) sowie C3 und C4 (Abfallbehandlung und Entsorgung), wie nach den Vorgaben des Qualitätssiegels Nachhaltiges Bauen (QNG) üblich (Tab. 1).

Das Ergebnis der vereinfachten Ökobilanzierung fiel überraschend deutlich aus: Allein durch den Verzicht auf Bewehrung in den Betonwänden konnten rund 67 Tonnen CO₂-Äquivalente (CO₂-eq) eingespart werden.

Die gesamten Treibhausgasemissionen aller berücksichtigten Rohbauteile des Gebäudes belaufen sich dadurch auf 3,35 kg CO₂-eq/m²∙a bezogen auf die Nettoraumfläche (NRF) und eine Nutzungsdauer von 50 Jahren.

Zum Vergleich: In einer Szenarienbetrachtung mit vollständig bewehrten Bauteilen ergibt sich ein Wert von 3,58 kg CO₂-eq/m²∙a – entsprechend einer CO₂-Einsparung von rund 7 %, allein durch die konsequente Anwendung der bautechnischen Spielräume des Eurocode 2, ohne zusätzlichen Planungs- oder Ausführungsaufwand.

Eine Auswertung der DGNB von 50 bilanzierten Gebäuden aus dem Jahre 2021 – darunter 46 Büro- und 4 Wohngebäude – ergab durchschnittliche Treibhausgasemissionen von 8,7 kg CO₂-eq/m²∙a bezogen auf die Nettogrundfläche (NGF), allein für die Baukonstruktion gemäß den 300-Kosten [2]. In diesem Wert sind auch Außenwandbekleidungen, Fußbodenaufbauten, Fenster und Türen enthalten.

Das Umweltbundesamt wiederum beziffert in einer Studie zum Lebenszyklusenergiebedarf verschiedener Gebäudetypen im Wohnungsbau die Treibhausgasemissionen für Neubauten mit einem Wert von 10 bis 16 kg CO₂-eq/m²∙a, bezogen auf die Wohnfläche und eine Nutzungsdauer von 50 Jahren [3]. Hierbei sind zwei wesentliche Aspekte zu berücksichtigen:

Da das Tragwerk bis zu 70 % der gebäudebezogenen Treibhausgasemissionen verursacht, spielt es eine entscheidende Rolle für die ökologische Gesamtbilanz eines Bauwerks.

Bezieht man den Gebäudebetrieb – also die Emissionen aus der Nutzung über die Lebensdauer – mit in die Betrachtung ein, so kann bei energieeffizient gedämmten Gebäuden der Anteil der Konstruktion immer noch rund 50 % der gesamten CO₂-Emissionen ausmachen.

Die unbewehrte Ausführung tragender Wände stellt eine baupraktisch erprobte und ingenieurtechnisch fundierte Alternative zum konventionellen Stahlbetonbau dar. Durch den weitgehenden Verzicht auf Betonstahl lassen sich nicht nur erhebliche Material- und Kosteneinsparungen realisieren, sondern auch die CO₂-Emissionen im Rohbau signifikant reduzieren. Gleichzeitig ermöglichen die klaren Bauabläufe eine spürbare Verkürzung der Bauzeit (ca. 0,25 bis 0,35 h/m² Betonwand). Angesichts wachsender Anforderungen an Klimaschutz, Ressourceneffizienz und wirtschaftliches Bauen bietet diese Bauweise einen nachweislich überlegenen Lösungsansatz mit hohem Zukunftspotenzial.

3 Fazit

Es ist Zeit umzudenken, hin zu einem bewussten Umgang mit weltweiten und regionalen Ressourcen – um die Umwelt zu erhalten und zu schützen und um den nachfolgenden Generationen ein Vorbild sein zu können.

Unbewehrte Betonwände bieten ökologische Vorteile. Sie ermöglichen eine CO2-Einsparung, da Bewehrungsstahl weder produziert noch transportiert werden muss. Gleichzeitig ergeben sich wirtschaftliche Vorteile durch Einsparung von Materialkosten und verkürzte Bauzeiten, verbunden mit der Gewissheit, statisch mit weniger Material auskommen zu können.

Literatur

- Deutsches Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (2024). ÖKOBAUDAT, Informationsportal Nachhaltiges Bauen, Version 2024-I [online]. Berlin: BMWSB, 02.10.2024. https://www.oekobaudat.de

- Braune, A.; Ekhvaia, L.; Quante, K. (2021). Benchmarks für Treibhausgasemissionen der Gebäudekonstruktion – Ergebnisse einer Studie mit 50 Gebäuden. Stuttgart: DGNB e. V.

- Mahler, B.; Idler, S.; Nusser, T. (2019). Energieaufwand für Gebäudekonzepte im gesamten Lebenszyklus, Text 2019/132. Stuttgart, Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt. https://doi.org/10.60810/openumwelt-6855

Weiterführende Literatur

- Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein E. V. [Hrsg.] (2011). Beispiele zur Bemessung nach Eurocode 2, Band 1: Hochbau. Berlin: Ernst & Sohn.

- Deutscher Beton- und Bautechnik-Verein E. V. [Hrsg.] (2015). Beispiele zur Bemessung nach Eurocode 2, Band 2: Ingenieurbau. Berlin: Ernst & Sohn

- Bergmeister, K.; Fingerloos, F.; Wörner, J.-D. [Hrsg.] (2022). Betonkalender – Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Instandhaltung, Band 1. Berlin: Ernst & Sohn.

- Goris, A.; Hegger, J.; Mark, P. [Hrsg.] (2013) Stahlbetonbau aktuell 2014 – Praxishandbuch.Berlin: DIN Media.

- Albert, A.; Schneider, K.-J.; Goris, A. et al. [Hrsg.] (2018). Bautabellen für Ingenieure (23. Aufl.). Köln: Bundesanzeiger Verlag.

- DIN EN 15804:2022-03 (2022). Nachhaltigkeit von Bauwerken – Umweltproduktdeklarationen – Grundregeln für die Produktkategorie Bauprodukte; Deutsche Fassung EN 15804:2012+A2:2019 + AC:2021. Berlin: DIN Media.

Autor:innen

Dipl.-Ing. David Biehler, biehler@fischer-leisering.de

FISCHER+LEISERING Ingenieurgesellschaft mbH, Konstanz

www.fischer-leisering.de

Dipl.-Ing. (FH) Andreas Mendler, a.mendler@mendler-consult.de

Mendler Ingenieur Consult, Windach

www.mendler-consult.de