Finalist der DGNB Sustainability Challenge 2025 “Forschung”

Der Kohleausstieg hat einen entscheidenden Einfluss auf den Innenausbau von Gebäuden. Denn noch 2023 wurden 40 % des in Deutschland produzierten Gipses in Rauchgasentschwefelungsanlagen von Kohlekraftwerken gewonnen. Durch den Kohleausstieg entfällt dieses günstige Nebenprodukt der Energieerzeugung.

Eine ökologische Alternative zur gesteigerten Gewinnung von Naturgips ist die Herstellung von Innenwänden aus Hochlochlehmsteinen. Anders als bei konventionellen Ziegeln entfällt hier der energieintensive Brennprozess. Dadurch wird sowohl der Primärenergiebedarf als auch der CO₂-Ausstoß reduziert. Ein weiterer Vorteil ist, dass Hochlochlehmsteine vollständig recycelt werden können.

Das Forschungsprojekt LEGO der TU Dortmund und der Hochschule Bochum, in Kooperation mit der August Lücking GmbH und dem Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie widmete sich vor allem den nachfolgenden Aspekten:

- Veränderungen infolge des Einsatzes von Hochlochlehmsteinen auf die Wandkonstruktion und Ausführung

- Optimierung der Materialmischung

- Nachweis der Eignung als nichttragende Innenwände

- Ökobilanzierung der nichttragenden Innenwand aus Lehmsteinen

Prüfung der Innenwände

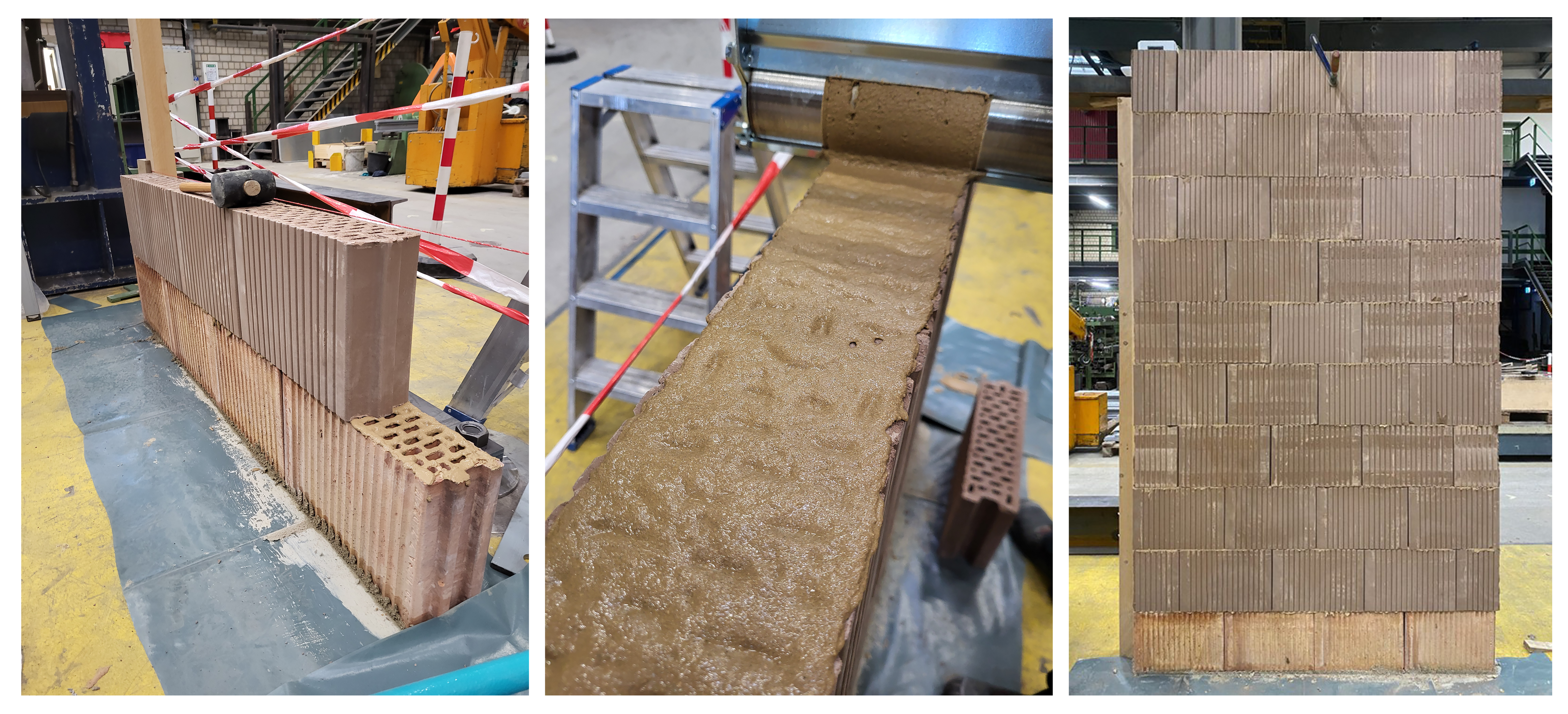

Nach umfangreichen theoretischen Überlegungen und Vorversuchen an kleinen Prismen wurden die Hochlochlehmsteine in zwei Formaten hergestellt: als kleinformatiger 2DF Lehmstein und als deutlich größerer 6DF Lehmstein. Aus beiden Steintypen wurden jeweils 2,5 m hohe Wandscheiben mit Lehmdünnbettmörtel hergestellt. Dabei wurde, entsprechend der vorher ermittelten baukonstruktiven Anforderungen, die unterste Steinlage mit gebrannten Ziegeln ausgeführt. Diese dient als konstruktiver Schutz gegenüber aufsteigender Feuchtigkeit. Danach wurden diese Wände horizontal bis zum Bruch belastet.

Die Ergebnisse zeigen, dass die nichttragenden Innenwände im 6DF Format für Wohngebäude geeignet sind. Wände aus 2DF Lehmsteinen können hingegen sogar für Versammlungsräume eingesetzt werden.

Nachgewiesen nachhaltig

Im Anschluss an die Laborversuche wurde eine Lebenszyklusanalyse durchgeführt. Dabei schneidet die Lehmsteinwand in der Herstellungsphase (A1-A3) besser ab als klassische massive Konstruktionen. Diese hat im Vergleich das geringste Global Warming Potential (GWP) mit 107 g CO₂e/m².

Auch der Bedarf an erneuerbaren und nicht-erneuerbaren Energien ist geringer als bei den anderen Mauerwerkswänden.

Ausblick

Bei Betrachtung aller Ergebnisse zeigt sich, dass Hochlochlehmsteine für den Einsatz als nichttragendes Mauerwerk geeignet sind. Das Projekt leistet einen Beitrag zur Weiterentwicklung kreislauffähiger Innenwandsysteme und bietet einen Ausblick für die zielgerichtete Gestaltung von Hochlochlehmsteinen hinsichtlich Materialien, Dimension und Stegbreite.

Dieses Projekt wurde gefördert vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Auftrag des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen aus Mitteln der Zukunft Bau Forschungsförderung.

Weitere Informationen: www.zukunftbau.de/projekte/forschungsfoerderung/1008187-2311