4. R-Beton in der Ökobilanz – Potenziale, Herausforderungen und neue Perspektiven

Wie wir Gebäude nutzen, errichten und modernisieren, spielt eine zentrale Rolle für den Klimaschutz und das Erreichen internationaler Ziele wie des Pariser Klimaabkommens. Um den CO₂-Ausstoß im Bauwesen deutlich zu senken, kommt es darauf an, sowohl den Energiebedarf im Gebäudebestand zu reduzieren als auch Bauprozesse ressourcen- und emissionsarm zu gestalten. Eine klimaverträgliche Bauweise bedeutet dabei auch, Materialien so zu wählen und einzusetzen, dass sie langfristig Teil einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft sein können. Die Bauindustrie steht somit vor der dringenden Herausforderung, ihren Ressourcenverbrauch zu minimieren und die Umweltbelastungen durch Bauprojekte zu reduzieren. Rezyklierte Gesteinskörnungen (RC-Gesteinskörnungen) bieten hierbei ein vielversprechendes Potenzial, da sie die Wiederverwendung von Bauabfällen ermöglichen und natürliche Rohstoffe schonen. Um ihren Beitrag zur Verbesserung der Klimabilanz von Beton objektiv bewerten zu können, ist die Ökobilanzierung von R-Beton zentral. Teil 4 der nbau-Serie widmet sich daher der Ökobilanzierung von R-Beton und betrachtet, wie rezyklierte Materialien die Klimabilanz von Beton beeinflussen können. Basierend auf aktuellen Forschungsergebnissen – insbesondere neuen Untersuchungen zur 100%igen RC-Nutzung – werden Potenziale, Grenzen und zukünftige Perspektiven beleuchtet.

1 Grundlagen der Ökobilanzierung

1.1 Der Produktnachweis für nachhaltiges Bauen

Geringe Emissionswerte und Lebenszykluskosten, hohe Energieeffizienz – das sind nur einige der Anforderungen, die an ein nachhaltiges Gebäude gestellt werden. Die im Gebäude eingesetzten Baustoffe und Bauprodukte bestimmen maßgeblich die Auswirkungen auf die Umwelt. Eine Bewertung der Umweltleistung von Bauprodukten kann nur unter Berücksichtigung des gesamten Lebenszyklus des Gebäudes relevante und belastbare Ergebnisse generieren. Maßgebend sind dabei zum einen der Energiebedarf des Gebäudes während der Nutzungsphase, zum anderen die Umweltwirkungen, die durch die Herstellung sowie das Recycling der eingesetzten Bauprodukte entstehen. Die Relevanz der eingesetzten Materialien steigt, je weniger Energie ein Gebäude während seiner Nutzungsphase benötigt.

Die Lebenszyklusanalyse (Ökobilanz) wird seit mehr als 20 Jahren als Instrument zur Erfassung und Bewertung der Umweltwirkung von Gebäuden angewendet. Sie ergänzt die rein auf den Gebäudebetrieb fokussierende Energiebilanz, die bislang regulatorisch über das Gebäudeenergiegesetz und Vorgängerversionen einen Beitrag zum Erreichen energie- und klimapolitischer Ziele leistet.

Mit der Ökobilanz werden Emissionen und Ressourcenverbräuche des Bauwerks sowie der Maßnahmen am Bauwerk über den gesamten Lebenszyklus von der Herstellung bis zur Verwertung bilanziert. Die Europäische Norm EN 15978 [1] definiert dabei alle Lebenszyklusphasen und Abschnitte in Form von Lebenszyklusmodulen.

1.2 Die ÖKOBAUDAT und EPDs (Umwelt-Produktdeklarationen) als Grundinformationen für die Gebäude-Ökobilanz

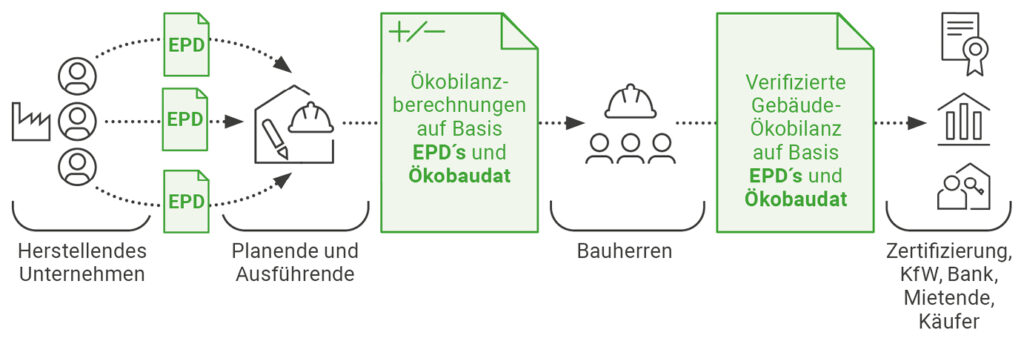

Für die Lebenszyklusperspektive von Gebäuden sind Ökobilanzdaten von Bauprodukten und Umwelt-Produktdeklarationen (EPDs) in allen Phasen der Planung und Ausführung ein wichtiger Baustein. Nur mit ihnen können Gebäude-Ökobilanzen ermittelt werden, die Aussagen über den CO2-Fußabdruck oder weitere Umweltwirkungen eines Gebäudes erlauben. Eine EPD ist ein standardisiertes und extern geprüftes Dokument, das wesentliche Informationen zur Umweltauswirkung von Baustoffen und Produkten transparent und gemäß einheitlichen, branchenweit gültigen Regeln darstellt. Die in EPDs enthaltenen Informationen unterstützen Planende und Auftraggebende dabei, material-, produkt- oder herstellerbezogen Entscheidungen umweltorientiert zu treffen. Zudem sind sie wesentliches Element dafür, gesamte Gebäude mithilfe einer Ökobilanz (engl. Life Cycle Assessment, LCA) über den gesamten Lebenszyklus hinsichtlich ihres ökologischen Fußabdrucks zu bewerten und zu optimieren – von der Herstellung und dem Einbau über die Nutzung bis zum Recycling. In Deutschland werden generische Ökobilanz-Datensätze über typische oder durchschnittliche Produkte und herstellerspezifische EPDs in der öffentlich zugänglichen Datenbank ÖKOBAUDAT bereitgestellt und regelmäßig ergänzt.

EPDs umfassen zahlreiche Indikatoren, die es ermöglichen, den Beitrag von Bauprodukten zur Energieeffizienz sowie zu weiteren Aspekten der nachhaltigen Gebäudebewirtschaftung zu bewerten. Diese international anerkannten Deklarationen sind ein zentraler Bestandteil von Gebäudezertifizierungssystemen.

Neben der Ökobilanzierung und Umweltbewertung von Gebäuden erleichtern EPDs auch die integrale Planung. Architekten und Fachplaner können bereits in der Entwurfsphase unterschiedliche Bauteile, Bauweisen und Materialien vergleichen, um die optimale Kombination für das jeweilige Gebäude zu finden. Darüber hinaus bieten EPDs einer breiten Zielgruppe, darunter Planenden, Auftraggebenden, Facility-Managern und Auditoren, Zugang zu umfassenden Ökobilanzdaten und Informationen über die Umweltwirkungen von Bauprodukten. Dank ihrer öffentlichen Verfügbarkeit ermöglichen sie einen transparenten Einblick in die ökologischen Kennwerte und unterstützen fundierte Entscheidungen im Bauprozess (Bild 1).

Quelle DGNB

1.3 Ökobilanzen für Gebäude und Bauprodukte in der EU-Regulatorik

Die Lebenszyklusperspektive hat auch in die europäische Regulatorik Einzug gehalten. Mit der Neufassung der EU-Gebäuderichtlinie (engl. Energy Performance of Buildings Directive, EPBD) von Mai 2024 ist ab 2028 für Neubauten mit Nutzflächen größer als 1000 m², bzw. ab 2030 für alle Neubauten, die Offenlegung der Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen, also der Ergebnisse einer Gebäude-Ökobilanz, erforderlich. Auch in der EU-Taxonomie-Verordnung, die ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten definiert, sowie im Rahmen angekündigter Vorgaben zur grünen öffentlichen Beschaffung von Gebäuden werden die Offenlegung und Begrenzung von Lebenszyklus-Treibhausgasemissionen gefordert. Für Bauprodukte schreibt die Neufassung der Bauprodukteverordnung (engl. Construction Product Regulation, CPR) ab 2027 die Offenlegung von Informationen zur Klimawirksamkeit in Form des Treibhausgaspotenzials vor. Zudem zeigt auch der Vorschlag über die europäische „Green Claims“-Direktive, dass für Bauprodukte mit Aussagen zur Umweltperformance nachprüfbare Ökobilanzen auszuweisen sind.

1.4 Relevanz der Gebäude-Ökobilanz

Die Ergebnisse einer Gebäude-Ökobilanz und auch EPDs spielen bei der Zertifizierung von Gebäuden eine große Rolle. Darüber hinaus fordert auch die EU-Taxonomie für die Kennzeichnung nachhaltiger, im Sinne des Klimaschutzes realisierter Neubauten die Offenlegung von Kennzahlen einer Gebäudeökobilanz. Sowohl die KfW als auch manche private Banken gehen noch über die Offenlegung hinaus und fordern die Einhaltung von Grenzwerten für den Erhalt von Fördergeldern oder grünen Finanzierungen. Auch Quoten für Rezyklateinsätze und Primärenergiegrenzwerte für das Bauwerk sind Teil der Kriterien, die eine (grüne) Finanzierung von Gebäuden ermöglichen.

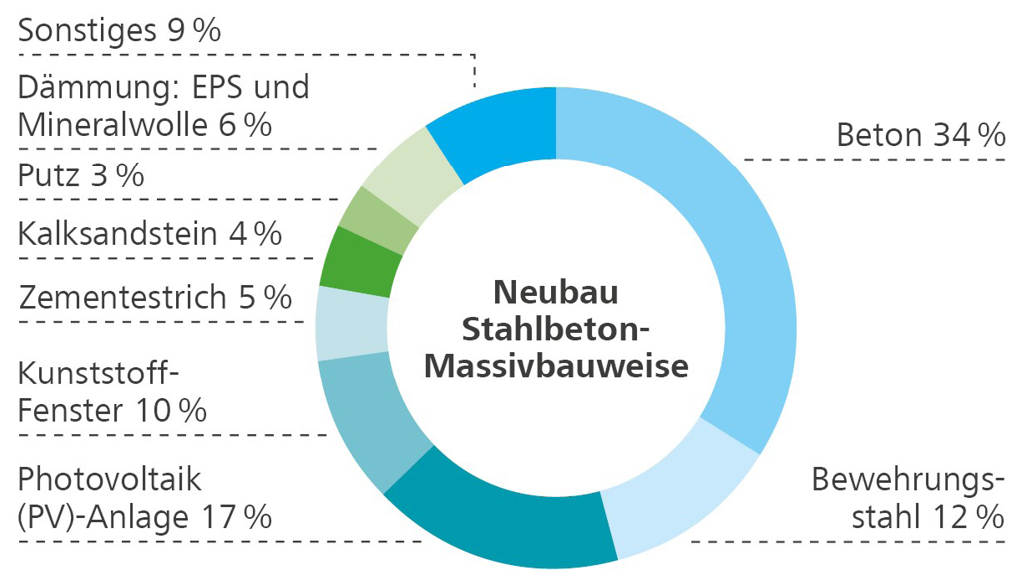

Es gilt nun also, Lösungen zu finden, wie sich die Anforderungen einhalten lassen. Ein Blick auf typische Umweltprofile von Neubauten (wie in Bild 2) weist auf einen sehr großen Hebel hin: den Ersatz konventionellen Betons.

2 Einflussfaktoren auf die Ökobilanz von R-Beton

Die bisherigen Grundlagen zeigen: Allein der Austausch der Gesteinskörnung durch RC-Material macht einen R-Beton nicht notwendigerweise zu einem „Ökobeton“. Denn die Ökobilanz eines Betons hängt maßgeblich vom Zementanteil sowie Art und Herkunft der eingesetzten Gesteinskörnungen ab. Doch wie lässt sich R-Beton so weiterentwickeln, dass er im Sinne der Kreislaufwirtschaft und des Klimaschutzes seine volle Wirkung entfalten kann? Welche Faktoren können signifikant zu einer positiven Gesamtbilanz beitragen?Neue wissenschaftliche Arbeiten und Pilotprojekte geben Hinweise, welche Ansätze besonders wirksam sind – sei es durch technologische Innovation, neue Rezepturen oder intelligente Materialkombinationen.

Ein besonders wirkungsvoller Hebel zur Verbesserung der Ökobilanz liegt in der Reduktion des Zementanteils – verantwortlich für bis zu 90 % der CO₂-Emissionen eines Betons. Daneben eröffnet die gezielte Nutzung bislang wenig genutzter Stofffraktionen – etwa feinkörniger Brechsande – neue Wege zur Steigerung der Materialeffizienz.

Das „R“ in R-Beton steht dabei nicht nur für „rezyklierte“, sondern vor allem für „ressourcenschonende“ Bauweise. Dieser Anspruch wird besonders dann eingelöst, wenn über den anteiligen Austausch der Gesteinskörnung hinaus weitere Maßnahmen einbezogen werden:

- Verwendung klinkerreduzierter (Komposit)-Zemente, die signifikant zur Senkung des GWP beitragen können;

- Integration weiterer mineralischer Abbruchmaterialien wie Ziegel, Kalksandstein oder Bodenaushub in die RC-Gesteinskörnung;

- Nutzung feinkörniger Fraktionen wie Brechsande, um den Einsatz natürlicher Rohstoffe zu minimieren;

- aktive Karbonatisierung rezyklierter Gesteinskörnungen, um CO₂ dauerhaft im Material zu binden;

- Einsatz ressourceneffizienter Bewehrung, z. B. CO₂-optimierter Bewehrungsstahl;

- Reduktion von Transportwegen, insbesondere durch regionale Kreislaufwirtschaft und dezentrale Aufbereitung.

Die Kombination dieser Faktoren eröffnet neue Perspektiven für die Weiterentwicklung des R-Betons hin zu einem echten Schlüsselbaustoff der zirkulären Transformation.

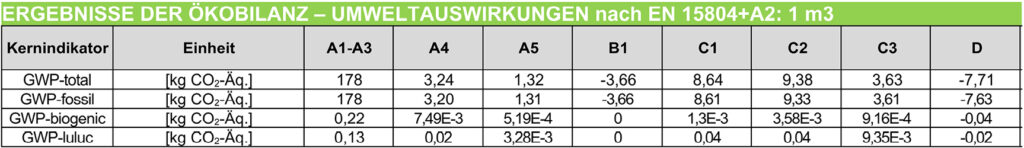

Ein gutes Beispiel dafür liefert die Analyse einer exemplarischen EPD für R-Beton mit rezyklierter Gesteinskörnung. Sie zeigt die Systematik der Bilanzierung entlang der Module A1–A3 auf und verdeutlicht, wo konkrete Umweltwirkungen entstehen. So liegt der größte Beitrag zum CO₂-Fußabdruck eines Betons – auch mit RC-Anteil – in der Regel in der Herstellung des Zements (Modul A1). In einem typischen C30/37-R-Beton (Bild 3) summiert sich dieser Anteil auf rund 180 kg CO₂ pro Kubikmeter Beton – ein im Vergleich zum konventionellen Beton bereits günstiger Wert, der durch weitere Maßnahmen, etwa durch den Einsatz klinkerarmer Zemente oder Sekundärzuschläge, weiter gesenkt werden kann.

Quelle: Holcim

Ein weiterer vielversprechender Entwicklungspfad für R-Beton wird aktuell durch neue Forschungsergebnisse eröffnet: Thorsten StengelundAndrea Kustermann untersuchten erstmals die Ökobilanz eines Betons, der zu 100 % aus rezyklierter Gesteinskörnung besteht und zeigen, dass bei konsequenter Rezepturoptimierung auch im Vergleich zu herkömmlichem Beton verbesserte Klimabilanzen erreicht werden können [2]. Diese Ergebnisse zum technischen Innovationspotenzial von R-Beton dürfen jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Einsatz rezyklierter Gesteinskörnungen nicht beliebig steigerbar ist. Neben den technischen Anforderungen (z. B. an Festigkeit, Frostbeständigkeit, Alkali-Kieselsäure-Reaktion) ist die tatsächliche Einsatzquote stark von der Bauaufgabe abhängig. Zudem variiert die regionale Verfügbarkeit geeigneter RC-Materialien stark.

Vor diesem Hintergrund lohnt sich ein vertiefter Blick auf die technischen und ökologischen Möglichkeiten zur weiteren Optimierung von R-Beton. Die nachfolgenden Abschnitte benennen konkrete Stellschrauben entlang der Wertschöpfungskette des Betons, mit denen sich Umweltwirkungen gezielt senken lassen und eine hochwertige Kreislaufführung gewährleistet werden kann.

2.1 Verwendung klinkerreduzierter (Komposit-)Zemente

Moderne Kompositzemente mit reduziertem Klinkeranteil stellen den stärksten Hebel zur Senkung des GWP (Global Warming Potential) dar. So ermöglichen CEM II/C-M- oder CEM X-Zemente durch den Einsatz alternativer Bindemittelanteile eine Reduzierung der CO₂-Emissionen um bis zu 50 %. Neue Klassifizierungen wie die Concrete Carbon Class (CCC) ermöglichen darüber hinaus eine transparente Bewertung von Zementen entlang ihres CO₂-Fußabdrucks (Klassen A bis „Near Zero“).

Der gezielte Einsatz solcher Zemente in Kombination mit einer optimierten Betontechnologie (z. B. durch Zusatzstoffe oder Fließmittel) erlaubt eine signifikante Verbesserung der Ökobilanz. Zudem ist es entscheidend, zukunftsfähige Zemente frühzeitig in Planung und Ausschreibung einzubeziehen – insbesondere im Kontext von QNG-Anforderungen und der EU-Taxonomie, die explizit auf die Klimawirkung der verwendeten Baustoffe abzielen. Zertifikate wie das CSC-Zertifikat (Concrete Sustainability Council) gewinnen dabei an Relevanz.

2.2 Integration weiterer mineralischer Abbruch- und Aushubmaterialien

Neben klassischem Betonbruch lassen sich auch andere mineralische Sekundärrohstoffe wie Ziegel, Kalksandstein oder fein aufbereiteter Bodenaushub als geeignete Zuschläge verwenden. Entscheidend ist hier die getrennte Aufbereitung nach Typ (Typ 1/2) und Qualität gemäß den Vorgaben der DIN 4226-101.

In der Praxis zeigen Projekte wie der Einsatz von RC-GK Typ 2 oder Typ 3, dass auch heterogenere Materialströme (z. B. Mauerwerk und Putz) ökologisch und technisch sinnvoll verwertbar sind. Neue Verfahren wie Nassklassierung, sensorgestützte Sortierung und kontrollierte Mischungsverhältnisse ermöglichen eine qualitätsgesicherte Nutzung dieser Massenströme als Gesteinskörnung im Beton. Damit erweitert sich das Potenzial für die Kreislaufwirtschaft durch die Erschließung weiterer Materialquellen.

Durch die Aufbereitung von Aushubmaterial durch Nasswäsche kann der Beton noch ressourcenschonender werden. Verbleibende Anteile an Zuschlag werden dann nicht klassisch durch Kies oder gebrochenen Naturstein aus einer primären Rohstoffquelle gedeckt, sondern aus der Aufbereitung von Bodenaushubmassen, die im Rahmen von Baumaßnahmen zur Entsorgung und Verwertung anfallen.

2.3 Nutzung feinkörniger Fraktionen (Brechsande)

Brechsande – also Feinanteile < 2 mm aus dem RC-Prozess – galten lange als „Störstoff“, gewinnen aber zunehmend als hochwertige Ressource an Bedeutung. Durch moderne Aufbereitungsverfahren (z. B. Windsichtung, Siebtechnik, Entstaubung) und intelligentes Stoffstrommanagement lassen sich Brechsande gezielt konditionieren. In Kombination mit Zusatzstoffen wie Flugasche, Silicastaub, Kalksteinmehl oder kalziniertem Ton lässt sich die Packungsdichte erhöhen, der Wasserzementwert verbessern und damit der Zementbedarf senken.

Ein bisher wenig ausgeschöpftes Potenzial liegt in der systematischen Verwendung reiner Altbetonbrechsande in RC-GK Typ 2 – analog zu RC-GK Typ 1. Dadurch könnte eine erhebliche Menge an Feinkorn ökologisch sinnvoll genutzt und die RC-Ausbeute gesteigert werden. Besonders in urbanen Rückbauszenarien mit hoher Fraktionsvielfalt eröffnen sich dadurch neue wirtschaftliche und ökologische Perspektiven.

2.4 Aktive und passive Karbonatisierung

Die Karbonatisierung von rezyklierten Gesteinskörnungen bietet die Möglichkeit, Beton nicht nur emissionsärmer herzustellen, sondern auch aktiv als CO₂-Senke zu nutzen. Bei der aktiven Karbonatisierung werden RC-Körnungen gezielt mit CO₂ beaufschlagt – z. B. in Reaktoren oder Mischkammern. Dabei entsteht auf der Oberfläche des alten Zementleims Kalziumcarbonat, das CO₂ dauerhaft bindet. Je feiner die Körnung, desto größer die spezifische Oberfläche – und damit das CO₂-Speicherpotenzial. Unternehmen wie Neustark (Schweiz) oder das KIT (Karlsruher Institut für Technologie) mit seinem Rement-Verfahren entwickeln derzeit großtechnische Anlagen zur Seriennutzung dieser Methode [3, 4].

Im Lebenszyklus eines Betons findet zudem eine passive Karbonatisierung statt, bei der CO₂ aus der Umgebungsluft aufgenommen wird. Dieser Prozess erfolgt sowohl während der Nutzung des Bauteils als auch nach dessen Abbruch bzw. Zerkleinerung im losen Haufwerk, bevor das Material als rezyklierte Gesteinskörnung wiederverwendet wird.

Beide Mechanismen können – abhängig von Rezeptur, Nutzung und Rückbau – mehrere Prozentpunkte an Treibhausgasemissionen einsparen. Das bedeutet, dass karbonatisierte RC-Körnungen in Zukunft sogar explizit als „CO₂-reduzierte Zuschläge“ deklariert werden könnten, was ihre klimafreundliche Wirkung noch stärker hervorheben würde.

2.5 Ressourceneffizienter Betonstahl

Auch die Wahl der Bewehrung beeinflusst die Gesamtökobilanz eines Betonbauteils erheblich. Während die Betonherstellung stark auf den CO₂-Fußabdruck des Zements fokussiert ist, gerät zunehmend auch der CO₂-Impact von Bewehrungsstahl in den Blick. Moderne Ansätze wie LESS (Low Emission Steel Standard) und der Einsatz von Recyclingstahl mit EPD-Nachweis schaffen neue Bewertungsgrundlagen.

Ressourcenschonender, schrottbasierter Stahl, der in elektrischen Lichtbogenöfen (EAF) mit grünem Strom erzeugt wurde, verursacht deutlich weniger Emissionen als konventioneller Hochofenstahl. Besonders in Kombination mit CO₂-reduziertem Beton ergibt sich hier ein synergetischer Effekt. Zertifizierte Produkte, wie sie im Rahmen von CSC- (Beton) oder LESS-Programmen (Stahl) angeboten werden, erleichtern die Integration in nachhaltige Baukonzepte.

2.6 Regionale Stoffkreisläufe und kurze Transportwege

Neben den Materialeigenschaften sind auch logistische Aspekte entscheidend für die Ökobilanz von R-Beton. Der Transport mineralischer Baustoffe – insbesondere über lange Strecken – trägt in vielen Fällen maßgeblich zu den Emissionen im Modul A4 (Transport zur Baustelle) bei. Die Etablierung regionaler Stoffkreisläufe ist daher ein zentrales Handlungsfeld.

In urbanen Räumen mit hoher Rückbaudichte lassen sich RC-Körnungen häufig direkt vor Ort oder im Stadtumfeld aufbereiten und wiederverwenden. Dezentrale Aufbereitungszentren und mobile Recyclinganlagen ermöglichen eine flexible Kreislaufführung mit kurzen Wegen. In ländlichen Regionen hingegen braucht es neue Konzepte zur regionalen Bündelung von Rückbaumaterialien und deren Integration in kommunale oder interkommunale Wertschöpfungsketten. Auch digitale Rückbau- und Stoffstromregister bzw. -börsen wie Site Depot Communitykönnen dazu beitragen, Angebot und Nachfrage effizienter zusammenzubringen und so Transporte gezielt zu reduzieren.

3 R-Beton als Baustein einer zirkulären und klimagerechten Bauweise

Die vorgestellten Ansätze zeigen, dass R-Beton ein vielversprechender Baustein für eine nachhaltige Bauwirtschaft sein kann. Durch die Nutzung verschiedener technologischer, logistischer und stofflicher Optimierungen lässt sich das Potenzial von R-Beton noch besser ausschöpfen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Verfügbarkeit von RC-Gesteinskörnungen regional sehr unterschiedlich ist und von Rückbauvolumen sowie der vorhandenen Aufbereitungsinfrastruktur abhängt. In vielen Regionen ist die Nachfrage nach mineralischen Gesteinskörnungen deutlich höher als das Angebot an qualifizierten RC-Materialien. Es ist wichtig, diese Grenzen im Blick zu behalten und die Nutzung von RC-Materialien entsprechend zu planen.

Entscheidend ist, dass das Potenzial von R-Beton nicht nur theoretisch erkannt, sondern auch praktisch umgesetzt wird – durch klare Regelwerke, planungsrelevante Ökobilanzdaten und eine stärkere Integration in Förder- und Zertifizierungssysteme. Damit R-Beton vom Spezialfall zum Standard wird, braucht es ein abgestimmtes Zusammenspiel von Forschung, Normung, Baupraxis und politischen Rahmenbedingungen.

In einer Zeit, in der nachhaltiges Bauen immer wichtiger wird, bietet R-Beton eine realistische Möglichkeit, Ressourcen zu schonen und Klimaschutz aktiv voranzutreiben. Um die regionale Versorgung zu verbessern, können innovative Konzepte wie die regionale Bündelung von Rückbaumaterialien und die Nutzung digitaler Stoffstromregister Angebot und Nachfrage effizienter zusammenbringen und Transporte reduzieren.

Literatur

- DIN EN 15978 (2012) Nachhaltigkeit von Bauwerken – Bewertung der umweltbezogenen Qualität von Gebäuden – Berechnungsmethode. Berlin: DIN Media.

- Stengel, T.; Kustermann, A. (2024) Ökobilanzierung von Beton mit 100 % rezyklierter Gesteinskörnung im Vergleich zu Normalbeton. Beton- und Stahlbetonbau 119, S. 712–721. Berlin: Ernst & Sohn.

- Neustark AG. (2024) CO₂-Speicherung in rezyklierten Gesteinskörnungen. Bern, Schweiz: Neustark.

- Institut für Massivbau und Baustofftechnologie (IMB) (2025) Klimaeffizientes Bauen – Baustoffe und Bauweisen. In: Nolting, U.; Dehn, F.; Denu, M. (Hrsg.)21. Symposium Baustoffe und Bauwerkserhaltung, Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Karlsruhe: KIT.

Weiterführende Literatur

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (2023) Leitfaden Nachhaltiges Bauen (Version 2023). Berlin: BMWSB.

Bundesgütegemeinschaft Recycling-Baustoffe e.V. (2023) R-Beton: Anwendung, Qualitätssicherung und Ökologie. Berlin: BGRB.

Concrete Sustainability Council (2023) Zertifizierungssystem für nachhaltige Betonproduktion. Genf, Schweiz: CSC.

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (2023) Systemversion Gebäude Neubau – Kriterienkatalog. Stuttgart: DGNB.

Holcim (2023) Nachhaltiger Beton: R-Beton und CO₂-reduzierte Zemente. Zug, Schweiz: Holcim.

Institut Bauen und Umwelt e.V. (2024) Umwelt-Produktdeklarationen (EPDs) für Bauprodukte. Berlin: IBU.

Technische Universität München – Zentrum für nachhaltiges Bauen (2022) Ressourcenschonende Baustoffe und Kreislaufwirtschaft im Hochbau, Forschungsbericht. München: TU.

Autor:innen

Alexander Rother, rother@bauwirtschaft-bw.de

Bauwirtschaft Baden-Württemberg e. V., Stuttgart

www.bauwirtschaft-bw.de

Dr. Anna Braune, a.braune@dgnb.de

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e. V.

www.dgnb.de