Gebäudestatistische Auswertung: Wie ist Deutschland gebaut?

Ökobilanzen von Gebäuden werden nach festgelegten Vorgaben und Regeln erstellt und dienen u. a. der lebenszyklusbasierten Aussage über gebäudebezogene Treibhausgasemissionen. Grundvoraussetzung ist dabei die Berechnung für den vollständigen Gebäudelebenszyklus, welcher die Phasen Herstellung, Errichtung, Nutzung und Ende des Lebenszyklus vom Gebäude beinhaltet. Darüber hinaus werden mögliche Belastungen und Gutschriften außerhalb der Systemgrenze im sog. Modul D berücksichtigt. Der Betrachtungszeitraum beträgt bei Wohngebäuden i. d. R. 50 Jahre. Gebäude werden jedoch für einen deutlich längeren Zeitraum als für 50 Jahre gebaut und etliche Bauweisen weisen eine Nutzungsdauer vom zwei- oder mehrfachen Wert des Betrachtungszeitraums auf. Daher wird die Länge des angesetzten Betrachtungszeitraums für Gebäudeökobilanzen in Fachkreisen häufiger infrage gestellt. Ziel der Diskussion ist oftmals die Anpassung des Betrachtungszeitraums an die tatsächliche Nutzungs- bzw. Lebensdauer der Wohngebäude. Um eine wissenschaftliche Basis für derartige Diskussionen zu schaffen, wurde eine Studie beauftragt, die zunächst den Status quo abbilden sollte. Ziel war die Ermittlung von anteiligen Bauweisen nach Baualtersklassen in Deutschland. Dieser Beitrag fasst die entscheidenden Studienergebnisse zusammen, erläutert aber auch die zugrunde liegende Methode.

1 Einleitung und Motivation

Das Thema Ökobilanzierung i. V. m. Treibhausgasemissionen (kurz THG) im Gebäudebereich ist heute sowohl in der Sanierungs- als auch in der Neubauplanung nicht mehr wegzudenken. Doch es ist noch gar nicht so lange her, dass diese Themenbereiche nicht so präsent bei allen am Bau Beteiligten waren. Diesen Aufschwung verdanken wir u. a. den Entwicklungen in der europäischen und nationalen Klimapolitik, welche zur Beschleunigung einer Umsetzung auch die nationale Förderpolitik seit dem Jahr 2021 auf mehr Klimawirksamkeit und Einsparung von THG-Emissionen ausgerichtet hat.

Die Methode der Ökobilanzierung (Life Cycle Assessment, LCA) wird durch die Normen DIN EN ISO 14040 [1] und DIN EN ISO 14044 [2] beschrieben. Die ökologische Betrachtung von Bauprodukten erfolgt mit zusätzlichen Rahmenbedingungen, die durch die DIN EN 15804 [3] gegeben sind. Gebäudeökobilanzen sind normgerecht nach DIN EN 15978 [4] zu berechnen und für den vollständigen Gebäudelebenszyklus durchzuführen. Der Betrachtungshorizont für Gebäudeökobilanzen ist im Rahmen der Nachhaltigkeitszertifizierung und der förderpolitischen Rechenregeln nach dem Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) in Deutschland auf 50 Jahre festgelegt. Aus dem Verhältnis der Gebäudenutzungsdauer und der technischen Nutzungsdauer eines (Bau-)Produkts ergibt sich die Austauschhäufigkeit im Gebäudelebenszyklus, welche für die Bilanzierung in der BBSR-Nutzungsdauertabelle [5] aufgeführt ist. Für gebäudebezogene THG-Emissionen ist ein 50-jähriger Betrachtungszeitraum deutlich zu kurz angesetzt, wenn man bedenkt, dass Gebäude – und hier v. a. Wohngebäude – für weitaus längere Zeiträume und für mehrere Generationen errichtet werden. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass Bauweisen, welche v. a. in der Herstellung der Materialien für die tragenden Konstruktionen hohe Treibhausgasemissionen sowie eine lange technische Nutzungsdauer aufweisen, den Vorteil ihrer Langlebigkeit ökologisch nicht ausspielen können. Die festgelegte Berechnungsmethode schneidet nach Ablauf der 50 Jahre ab und geht von einem anschließenden Abriss des Gebäudes aus. Dies hat zur Folge, dass die verwendeten Ressourcen, die im Gebäude bzw. in dessen Konstruktionen gebunden sind, nicht gleichmäßig auf die Anzahl der tatsächlichen Nutzungsjahre, sondern gemäß Vorschrift lediglich auf die Gebäudenutzungsdauer von 50 Jahren verteilt werden. Man könnte hier also von einem ökologischen Restwert sprechen.

Die politische Ausrichtung favorisiert die effiziente und nachhaltige Nutzung von vorhandenen Ressourcen und die Kreislauffähigkeit von Gebäuden bzw. der verbauten (Bau-)Produkte. Im Fachjargon wird dies mit dem Prinzip Cradle to Cradle bezeichnet. Die aktuelle Berechnungsmethode für eine LCA von Gebäuden impliziert jedoch vielmehr eine Cradle-to-Grave-Systematik. Somit wird vielmehr eine Lenkungswirkung hin zu kurzlebigen, rückbaufähigen Bauweisen entfaltet.

2 Zielsetzung der Kurzstudie zum Anteil der Ziegelgebäude über die Baualtersklassen des deutschen Gebäudebestands

Die in der Einleitung beschriebene Problematik betrifft v. a. massive, mineralische Bauweisen wie die Ziegelbauweise, welche sich nachweislich über Jahrhunderte bewährt hat. Um den wissenschaftlichen Grundstein für eine angemessene Berücksichtigung langlebiger Bauweisen zu schaffen, wurde im Auftrag des Bundesverbands der Deutschen Ziegelindustrie e. V. im Sommer 2023 durch das Forschungsinstitut für Wärmeschutz e. V. (FIW) eine Studie erarbeitet [6] . Ziel dieser Studie war es, den Anteil der Ziegelbauweise für den Gebäudebestand in Deutschland für einen möglichst langen Zeitraum zu ermitteln. Zusätzlich sollte dieser Anteil möglichst nach Baualtersklassen ähnlich den bereits existierenden Klassen für die energetische Gebäudequalität [7] dargestellt werden.

3 Auswertung vorhandener statistischer Daten

Für die wissenschaftliche Herleitung des Anteils der Ziegelbauweise in Deutschland musste zunächst eine verlässliche Datengrundlage geschaffen werden. Dafür wertete das FIW zum einen lange Datenreihen des Statistischen Bundesamts (destatis) für Baugenehmigungen und Baufertigstellungen und zum anderen vielfältige, bereits zu diesem Thema durchgeführte Studien aus.

3.1 Wohngebäudebestand in Deutschland

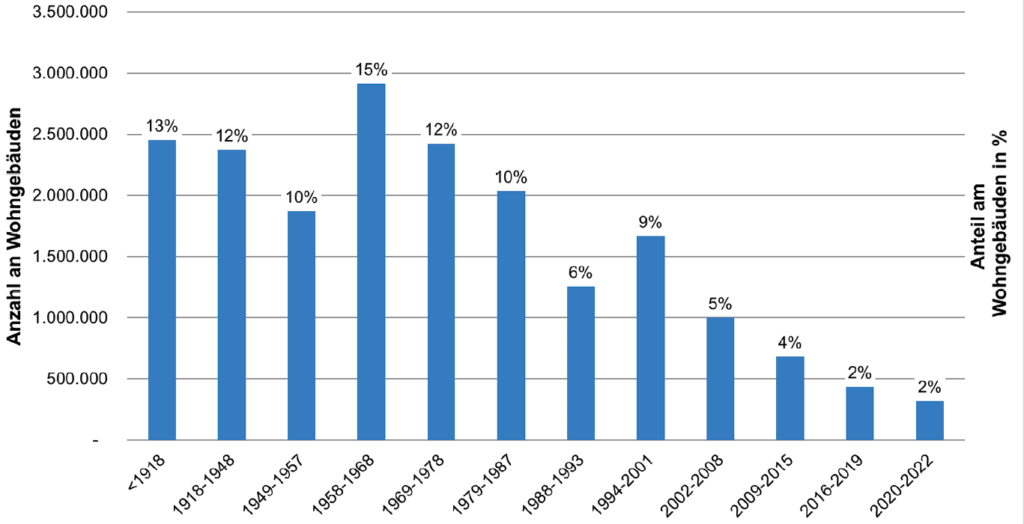

Nach Angaben des Statistischen Bundesamts [8] gab es im Jahr 2022 in Deutschland ca. 19,5 Mio. Wohngebäude, in denen sich rd. 41,9 Mio. Wohneinheiten befanden.

In Bild 1 ist die Verteilung der Wohngebäude nach den Baualtersklassen bzw. dem Baualter dargestellt. Diese Verteilung wurde im Rahmen der dena-Leitstudie Integrierte Energiewende [9] erarbeitet und aus einem vom FIW München und dem ITG Dresden entwickelten Gebäude- und Anlagenmodell abgeleitet. Das Gebäudemodell ist in der Studie Klimaneutralität 2045 – Transformation des Gebäudesektors [10] ausführlich beschrieben.

Ab dem Jahr 1994 wurde zusätzlich die Anzahl an fertiggestellten Wohngebäuden entsprechend den konkreten Baufertigstellungszahlen des Statistischen Bundesamts berücksichtigt und in die Verteilung eingearbeitet.

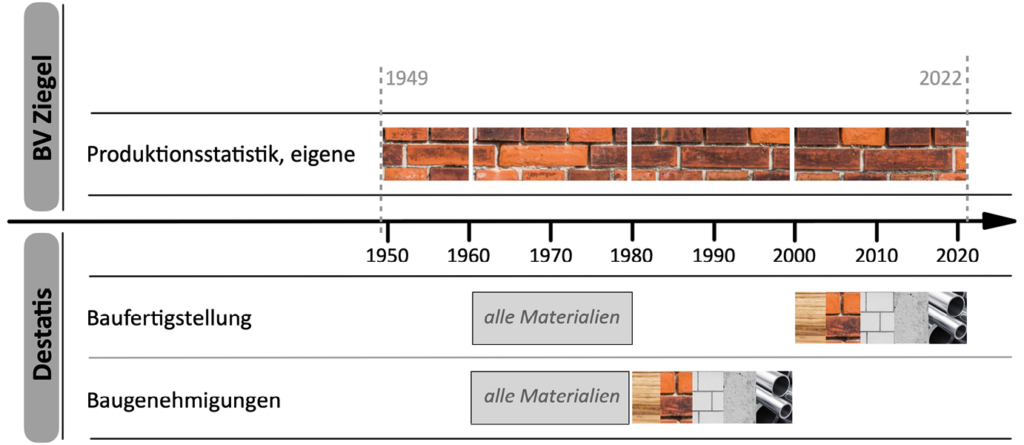

Die Datenreihen des Statistischen Bundesamts für jährliche Baufertigstellungen sowie die Zahlen für die jährlichen Bauanträge nach überwiegend verwendetem Baustoff reichen im ersten Fall nur bis zum Jahr 2000, im zweiten Fall bis zum Jahr 1980 zurück. Damit lassen sich keine Zeiträume mit mehr als 50 Jahren abbilden. Um also v. a. die weiter in der Vergangenheit liegenden Datenreihen erfassen zu können, wurde auf die Produktionsdaten des Bundesverbands der Deutschen Ziegelindustrie e. V. zurückgegriffen (Abschnitt 3.2). Diese reichen bis ins Jahr 1949 zurück und wurden mit den Daten des Statistischen Bundesamts für die Zeiträume 1980 bzw. 2000–2022 abgeglichen.

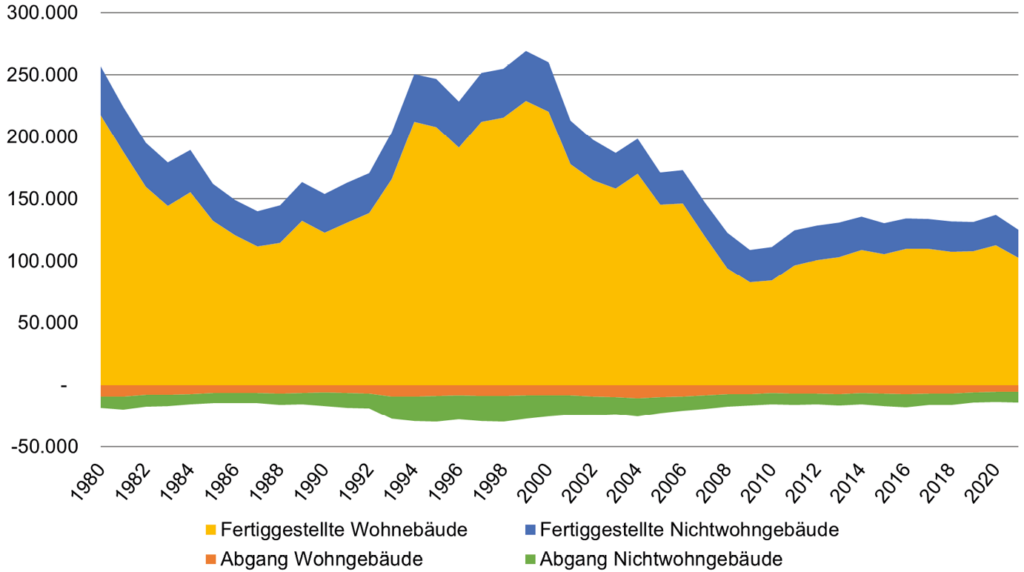

In ähnlicher Weise wurde für die Nichtwohngebäude vorgegangen. Jedoch weist die Datenlage aufgrund der verschiedenen Nutzungsarten von Nichtwohngebäuden eine deutliche Diskrepanz zwischen den Datenreihen des Statistischen Bundesamts und den im Rahmen des Forschungsprojekts ENOB:dataNWG [11] erhobenen Daten auf. Die Datenlage ist hier also etwas unsicherer, daher wurden im weiteren Verlauf der Studie lediglich die Daten der Wohngebäudestatistiken weiterentwickelt.

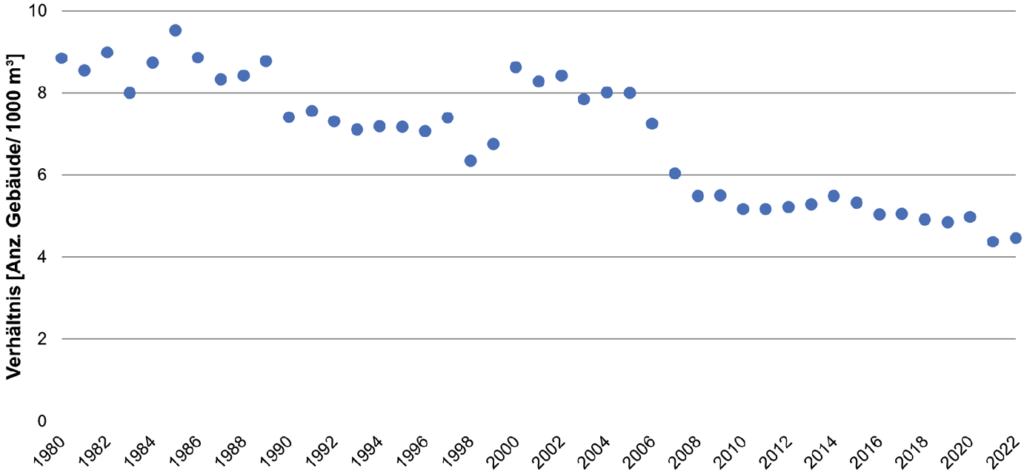

Ergänzend wurden Datenreihen für die erfassten Abriss- bzw. Umnutzungsmaßnahmen von Gebäuden für die Jahre zwischen 1980 und 2021 berücksichtigt. Im Groben lässt sich das Verhältnis von Abgang zu Fertigstellung von Gebäuden mit den Werten 1:10 darstellen (Bild 2).

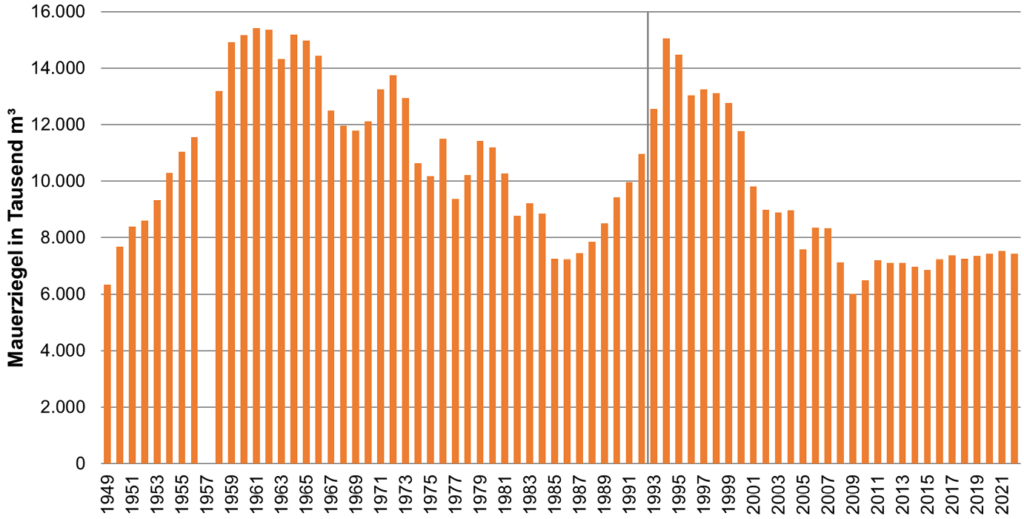

3.2 Produktionsstatistiken der Ziegelindustrie

Der Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e. V. bündelt als Wirtschafts- und Arbeitgeberverband seit über 150 Jahren viele Anliegen der Ziegelindustrie. Hier laufen die Zahlen über die Herstellung von Ziegelprodukten sowie über die Anzahl der Betriebe und deren Mitarbeiter zusammen und werden in Form eines jährlichen Berichts veröffentlicht. Die archivierten Jahresberichte reichen bis 1949 zurück (Bild 3) und lieferten so einen wichtigen Input für die durchzuführende Studie über die tatsächlich produzierten Mengen an Mauerziegeln.

4 Methode zur Erfassung des Anteils von Ziegelbauweisen im Wohngebäudebestand nach Baualtersklassen

Für die Ermittlung des Anteils an Ziegelgebäuden im deutschen Gebäudebestand mussten also die Daten aus den unterschiedlichen Quellen geordnet, auf ihre zeitliche Überschneidung hin überprüft und in eine chronologische Reihenfolge gebracht werden (Bild 4).

Aus den Schnittmengen der verschiedenen Datenreihen ergeben sich drei verschiedene Bereiche, welche für eine wissenschaftliche Herleitung des Anteils an Gebäuden in Ziegelbauweise in ihrer Reihenfolge wie folgt ausgewertet und analysiert wurden.

Bereich 1 (1980–2022): Überschneidung und sehr gute Übereinstimmung von destatis-Daten (Baufertigstellungen und Baugenehmigungen nach überwiegend verwendetem Baustoff) und Ziegelproduktionsdaten → direkte Ermittlung des Ziegelanteils

Bereich 2 (1961–1979): Überschneidung der Datenreihen von destatis (Baufertigstellungen und Baugenehmigungen ohne Angaben zum verwendeten Baustoff) und Ziegelproduktionsdaten → indirekte/angepasste Ermittlung des Ziegelanteils

Bereich 3 (1949–1960): keine destatis-Daten vorhanden, nur Ziegelproduktionsdaten → Hochrechnung (wissenschaftlicher Ansatz) auf Grundlage der Übereinstimmungen für die Bereiche 1 und 2

Für die Übertragung der gesicherten Ergebnisse aus dem Bereich 1 auf weiter in der Vergangenheit liegende Zeiträume wurde ein Jahresverhältniswert aus überwiegend fertiggestellten Ziegelgebäuden (nach destatis) und den Ziegelproduktionsmengen (BV Ziegel) gebildet (Bild 5). Anhand der hier dargestellten Verhältniswerte lässt sich sehr gut die Entwicklung der Ziegelprodukte hin zu den heute verbreiteten und gängigen hochwärmedämmenden Hochlochziegeln ablesen. Die Einführung der 2. Wärmeschutzverordnung 1984 und der Energieeinsparverordnung im Jahr 2002 hatte deutlich höhere Anforderungen an den Wärmeschutz zur Folge. Im Zuge dessen wurden Mauerziegelprodukte optimiert und deren Wärmeleitfähigkeit verbessert, was u. a. auch mit einer größeren Dicke des Mauerwerks einherging, also mit einem größeren Ziegelvolumen je verbautem m² Außenwand. Dies ist deutlich in den Jahren nach 1984 und 2002 durch die niedrigeren Verhältniswerte in Bild 5 erkennbar.

Aus den errechneten Verhältniswerten nach Bild 5 konnten für den Zeitraum von 1961 bis 1979 unter Zugrundelegung des Wohngebäudeanteils, welcher mit 90 % [6] ermittelt wurde, und der destatis-Daten für Baufertigstellungen die Ziegelanteile ermittelt werden. Für die Zeit vor 1960 wurden mit den bis dahin ermittelten Verhältniswerten und den Ziegelproduktionsdaten die Anteile der Ziegelbauweise extrapoliert. Dafür wurden die qualitativen Aussagen div. Studien zur Erfassung von Außenwandmaterialien in Wohngebäuden, z. B. IWU [12], ZUB-Katalog [13] oder Initiative kostengünstig qualitätsbewusst Bauen [14], mit einbezogen.

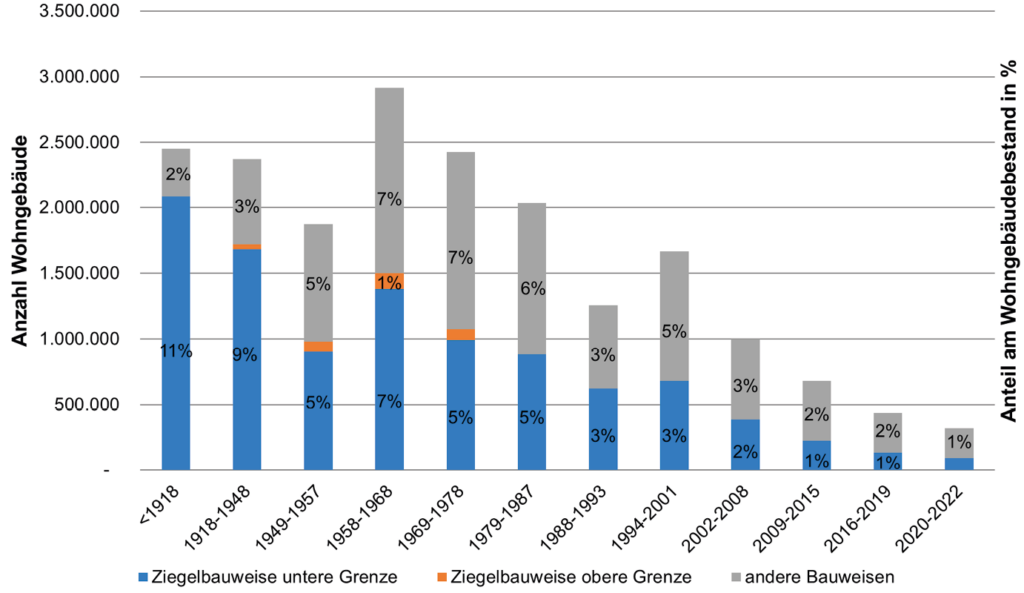

Die Zusammenfassung der ausgewerteten Datenreihen und der durchgeführten Berechnungen zeigt den Anteil von Wohngebäuden in Ziegelbauweise über einen zusammenhängenden Zeitraum von 104 Jahren (1918–2022) und ist in Bild 6 grafisch dargestellt.

Damit gelingen erstmalig die Auswertung von statistischen Daten über Ziegelgebäude und andere Materialität über einen mehr als 100-jährigen Zeitraum sowie eine Clusterung nach Baualtersklassen.

Im Kern lassen sich die Studienergebnisse anhand von Bild 6 wie folgt zusammenfassen:

- Über zwei Drittel des deutschen Wohngebäudebestands mit einem Alter von deutlich mehr als 50 Jahren wurden in Ziegelbauweise errichtet.

- Je älter der Wohngebäudebestand, desto höher fällt der Anteil an Ziegelbauweisen aus.

- Die Studienergebnisse zeigen, dass die Lebensdauer von Gebäuden, die in Ziegelbauweise errichtet wurden, deutlich länger als 50 Jahre ist. 5 Zusammenfassung und Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die durchgeführte Studie den Beweis für die Langlebigkeit der Ziegelbauweise erbringt. Berücksichtigt man im Hinblick auf die eingangs formulierte Fragestellung zusätzlich die Anpassungsfähigkeit des Baustoffs an zukünftige Regularien und Klimata, seine Robustheit gegenüber äußeren und inneren Havarien, seine dauerhafte Beständigkeit der bauphysikalischen Grundeigenschaften sowie seine Sanierfähigkeit (Eignung zur baukonstruktiven Kombination mit anderen Baumaterialien), so wird klar, dass diese nachhaltigen Eigenschaften bei einer Gebäude-LCA über lediglich 50 Jahre nicht vollständig abgebildet werden.

Es besteht demnach noch Forschungsbedarf, wie die langlebige Nachhaltigkeit, wie sie hier am Beispiel des Baustoffs Ziegel dargestellt werden konnte, sinnvoll in bestehende Regularien integrierbar ist. Hierzu gibt es bereits Vorschläge für mögliche Ansätze aus dem Jahr 2012 ( König , 2012 [15]) wie mit einem Rest-Nutzungspotenzial und einem ökologischen Restwert von langlebigen Baukonstruktionen nach dem Ende des Betrachtungszeitraums von 50 Jahren umgegangen werden könnte.

Diese Ansätze sollten diskutiert und weiterentwickelt werden, da gemäß der Abfallhierarchie nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz eine Weiternutzung von Ressourcen ökologisch sinnvoller anzusehen ist als ein Gebäudeabriss und ggf. Materialentsorgung. Um also wichtige Impulse für mehr Ressourceneffizienz zu setzen, sollte demnach die Möglichkeit der Weiternutzung über den Betrachtungszeitraum hinaus in aktuellen Regularien angemessen berücksichtigt werden können.

Literatur

- DIN EN ISO 14040:2021-02 (2021) Umweltmanagement – Ökobilanz – Grundsätze und Rahmenbedingungen . Berlin: Beuth. Ausgabe Februar 2021.

- DIN EN ISO 14044:2021-02 (2021) Umweltmanagement – Ökobilanz – Anforderungen und Anleitungen . Berlin: Beuth. Ausgabe Februar 2021.

- DIN EN 15804:2022-03 (2022) Nachhaltigkeit von Bauwerken – Umweltproduktdeklarationen – Grundregeln für die Produktkategorie Bauprodukte ; Deutsche Fassung. Berlin: Beuth. Ausgabe März 2021.

- DIN EN 15978:2012-10 (2012) Nachhaltigkeit von Bauwerken – Bewertung der umweltbezogenen Qualität von Gebäuden – Berechnungsmethode . Berlin: Beuth. Ausgabe Oktober 2012.

- BBSR (2017) Nutzungsdauern von Bauteilen für Lebenszyklusanalysen nach Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB). Berlin: Bundesministerium für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Ausgabe Februar 2017.

- Forschungsinstitut für Wärmeschutz e. V. München (2024) Kurzstudie zum Anteil der Ziegelgebäude über die Baualtersklassen des deutschen Gebäudebestands.

- BMI (2020) Bekanntmachung der Regeln zur Datenaufnahme und Datenverwendung im Wohngebäudebestand. Berlin: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie; Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat. Ausgabe Oktober 2020.

- Statistisches Bundesamt (2024) GENESIS-Online. Tabelle 31231-0005: Wohngebäude, Wohnfläche: Deutschland, Stichtag, Anzahl der Wohnungen [online]. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt. https://www-genesis.destatis.de/genesis/online?operation=statistic&levelindex=0&levelid=1706512017914&code=31231#abreadcrumb [Zugriff am: 29. Januar 2024]

- Bründlinger, T. et al. (2018) dena-Leitstudie Integrierte Energiewende. Impulse für die Gestaltung des Energiesystems bis 2050. Berlin: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena).

- Holm, A.; Winiewska, B.; Oschatz, B. (2021) Klimaneutralität 2045 – Transformation des Gebäudesektors. Gebäudespezifische Modellierung und Begleitung des Studienprozesses. Berlin: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena).

- Institut Wohnen und Umwelt GmbH (IWU); Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V. (IÖR); Bergische Universität Wuppertal, Fachgebiet Ökonomie des Planens und Bauens (BUW) (2022) Schlussbericht Forschungsdatenbank Nichtwohngebäude. ENOB: dataNWG. Repräsentative Primärdatenerhebung zur statistisch validen Erfassung und Auswertung der Struktur und der energetischen Qualität des Nichtwohngebäudebestands in Deutschland. Darmstadt: IWU.

- Institut Wohnen und Umwelt GmbH; Bremer Energie Institut (2010) Datenbasis Gebäudebestand. Datenerhebung zur energetischen Qualität und zu den Modernisierungstrends im deutschen Wohngebäudebestand [online]. 31 FIW-Bericht FO-2023/05. Darmstadt: IWU; Bremen: BEI. http://www.iwu.de/fileadmin/user_upload/dateien/energie/klima_altbau/Endbericht_Datenbasis.pdf

- Zentrum für Umweltbewusstes Bauen e. V. (2009) Katalog regionaltypischer Materialien im Gebäudebestand mit Bezug auf die Baualtersklasse und Ableitung typischer Bauteilaufbauten. Kassel: ZUB.

- Initiative kostengünstig qualitätsbewusst Bauen (o. J.) Wohngebäudebestand und Nutzungsperspektive [online]. Bonn: BBSR. https://www.inqa-bauen.de/upload/komko/pdf/7_1_0106.pdf

- König, H. (2012) Sensitivitätsanalyse von Gebäudeökobilanzen bezogen auf den Einzelaspekt Betrachtungszeitraum. Gröbenzell: Ascona GbR.

Autor:innen

Juliane Nisse, nisse@ziegel.de

Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e. V., Berlin

www.ziegel.de

Prof. Dr.-Ing. Andreas H. Holm, holm@fiw-muenchen.de

Christoph Sprengard, sprengard@fiw-muenchen.de

Kerstin Lohr, lohr@fiw-muenchen.de

Forschungsinstitut für Wärmeschutz e. V. München, Gräfelfing

www.fiw-muenchen.de