Eine umfassende Perspektive auf das Erbe der gebauten Umwelt

Die Sanierung bestehender Gebäude gewinnt zunehmend an Bedeutung, weil sie Ressourcen schont und Emissionen reduziert. Gleichzeitig stellt die Denkmalpflege hohe Anforderungen an den Erhalt historischer Substanz. Dieses Spannungsfeld macht deutlich, dass der Blick auf die gebaute Umwelt erweitert werden muss: Neben ästhetischen und historischen Kriterien rückt auch der materielle Wert der vorhandenen Ressourcen in den Vordergrund. Gefordert ist ein neues Verständnis von Materialkultur, das Bauwerke nicht nur als Träger kultureller Identität, sondern auch als Reservoir endlicher Rohstoffe begreift. Ein anschauliches Beispiel ist der Wettbewerb zur Sanierung des Hauptgebäudes der RWTH Aachen. Hier galt es, Denkmalschutz und Nachhaltigkeit durch ressourcenschonende Konzepte zusammenzuführen. Besonders erfolgreich waren Low-Tech-Ansätze, die historische Substanz bewahren und zugleich klimafreundliche Lösungen entwickeln. So zeigt sich: Denkmalpflege kann – in Verbindung mit Materialkultur und Nachhaltigkeit – zum Motor einer zukunftsfähigen Baukultur werden.

1 Hintergrund

Das Bauen und Sanieren im Bestand gewinnt zunehmend an Bedeutung, um Ressourcen zu schonen und nachhaltige Baupraktiken zu fördern. Gleichzeitig unterliegen viele Gebäude dem Denkmalschutz, während hohe technische Anforderungen zur Verbesserung der Energieeffizienz bestehen. Diese Rahmenbedingungen stellen Planende und Bauherrschaften vor wachsende Herausforderungen.

Unabhängig von ihrem historischen Status bestehen Gebäude aus endlichen Ressourcen. Ein neuer Blick auf die gebaute Umwelt ist erforderlich – einer, der nicht nur die historische Bedeutung von Materialien und Bauwerken würdigt, sondern ebenso ihre materielle Beschaffenheit und ihren Ressourcenwert in den Fokus rückt. Um ein umfassenderes Verständnis von Materialkultur zu etablieren, braucht es zukünftig ein Narrativ, das Denkmalschutz und ökologische Verantwortung harmonisch vereint.

Die Europäische Renovierungswelle [1] zielt darauf ab, die Energieeffizienz der gebauten Umwelt zu steigern. Diese Initiative muss jedoch mit einer erweiterten ökologischen Definition in Einklang gebracht werden, die den Erhalt von Materialien als essenziellen Bestandteil betrachtet. Einen ersten Ansatz hierzu verfolgt die EU-Gebäuderichtlinie (EPBD). In Zukunft müssen auch die Herstellungsemissionen im GEG-Nachweis (Nachweis der Energieeffizienz gemäß Gebäudeenergiegesetz – vormals Energieausweis) für Neubauten ausgewiesen werden. Durch nicht neu eingebrachte Materialien und durch die Nutzung des Bestands vermindern sich somit die Gesamtemissionen eines Projekts.

Durch die Anerkennung historischer Narrative und die gleichzeitige Verfolgung ökologischer Ziele lassen sich bestehende Richtlinien und Verfahren der Denkmalpflege nutzen. Die Denkmalpflege priorisiert den Erhalt von Gebäuden, häufig aus rein ästhetischen oder historischen Gründen. Hier ist ein Umdenken erforderlich, das ökologische Aspekte gleichwertig mit ästhetischen und historischen Werten behandelt. Gleichzeitig muss auch die Sanierung unter ressourceneffizienten Prinzipien erfolgen.

Dieser Beitrag zeigt die Herausforderungen an der Schnittstelle zwischen Denkmalschutz und zirkulären Renovierungsstrategien auf und erläutert, inwiefern denkmalpflegerische Regularien den Erhalt von Gebäuden unter ökologischen Gesichtspunkten sowohl im nationalen als auch im internationalen rechtlichen Kontext fördern.

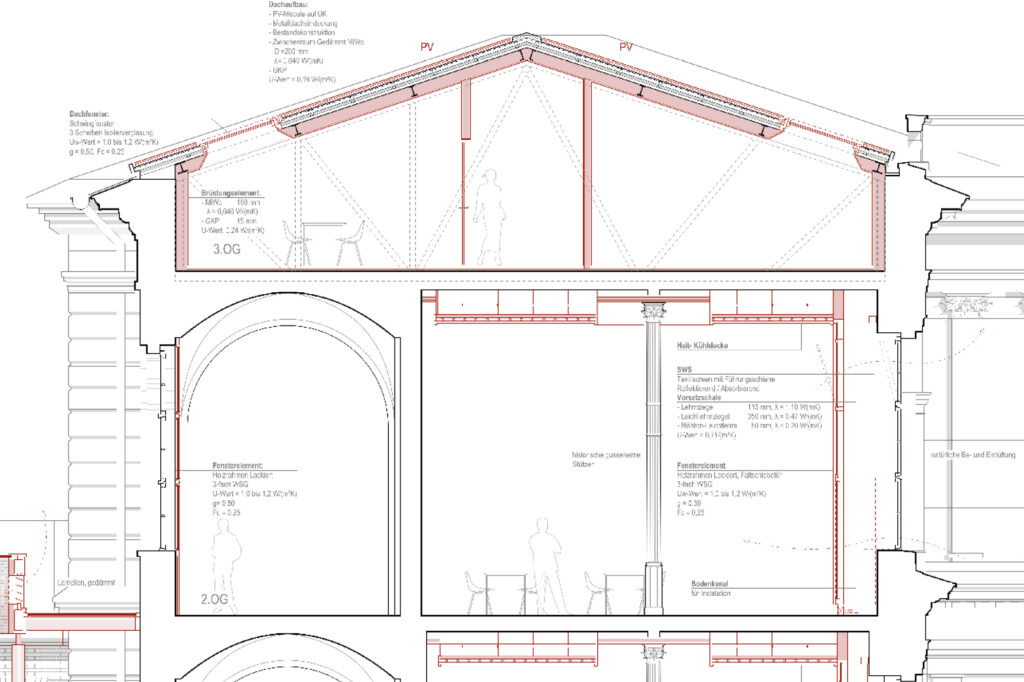

Am Beispiel eines Sanierungswettbewerbs für das denkmalgeschützte Hauptgebäude der RWTH Aachen (Bild 1) werden die Problemstellungen einer zukunftsorientierten Wettbewerbskonzeption aufgezeigt. Das im Jahr 1870 errichtete Gebäude soll im Rahmen einer umfassenden Sanierung ein innovatives Denkmalverständnis verkörpern, das durch einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz als Modell für zukünftige Bauaufgaben dient. Es soll eine sogenannte Klimaikone als wegweisendes Projekt für eine klimaneutrale und nachhaltige Lebens- und Arbeitsumgebung im Rahmen des Denkmalschutzes entstehen. Die Analyse der Wettbewerbskonzeption und der eingereichten Entwürfe zeigt, wie traditionelle Erhaltungswerte mit energie- und ressourceneffizienten Renovierungsansätzen kollidieren und welche Lösungsansätze entwickelt werden können (s. Abschnitt 3). Der Wettbewerb verdeutlicht, wie Umwelt- und Materialaspekte in den Denkmalschutz integriert werden können.

2 Ökologische Faktoren in der Denkmalpflege

Der aktuelle Nachhaltigkeitsdiskurs fordert eine Transformation bestehender Strukturen – auch im Bereich der Denkmalpflege. Dabei wird deutlich, dass die herkömmliche Trennung von kulturellen und ökologischen Bewertungsmaßstäben zunehmend unhaltbar wird. Historische Bausubstanz ist nicht nur Träger kultureller Werte, sondern auch Speicher materieller Ressourcen. In der Diskussion um die Zukunftsfähigkeit unserer gebauten Umwelt wird daher ein erweitertes Verständnis von Materialkultur notwendig, das ästhetische, geschichtliche und ökologische Dimensionen gleichermaßen einbezieht. In diesem Kontext erweist sich die Denkmalpflege – traditionell vor allem normativ am Schutz kultureller Werte orientiert – als ambivalentes Feld: Einerseits bewahrt sie Substanz und verlängert Lebenszyklen von Gebäuden, was grundsätzlich als ressourcenschonend gelten kann [2]. Andererseits agiert sie oft innerhalb eines normativen Rahmens, der auf Kriterien der Authentizität, der Unversehrtheit und der gestalterischen Originalität fokussiert ist – Kriterien, die mit technisch-ökologischen Anforderungen nicht immer kompatibel sind. Diese Spannung spiegelt sich sowohl in rechtlichen Regelungen als auch in praktischen Umsetzungsprozessen wider.

Die rechtlichen Instrumente der Denkmalpflege in Deutschland sind historisch gewachsen und stark föderal geprägt. Ihre Grundfunktion besteht im Schutz eines als kulturell wertvoll klassifizierten Baubestandes. Während Nachhaltigkeitsaspekte in den klassischen Denkmalschutzgesetzen lange Zeit marginalisiert blieben, lässt sich in jüngster Zeit eine vorsichtige Öffnung gegenüber ökologischen Belangen beobachten [3]. Diese erfolgt jedoch nicht durch eine grundlegende Neuausrichtung des Denkmalbegriffs, sondern über pragmatische Erweiterungen bestehender Ausnahmetatbestände und Einzelfallprüfungen. Bezeichnend hierfür ist die jüngste Novellierung des nordrhein-westfälischen Denkmalschutzgesetzes (2022), die Klimaschutzaspekte ausdrücklich berücksichtigt – allerdings in Form eines Abwägungskriteriums und nicht als eigenständiges Schutzinteresse von gleichem Rang [4]. Auch in Hamburg ist mit der Formulierung, dass energetische Maßnahmen „nur abgelehnt werden dürfen, wenn dem überwiegende denkmalpflegerische Gründe entgegenstehen“ [5], ein Schritt in Richtung Priorisierung ökologischer Belange erkennbar. Dennoch verbleiben die zentralen Bewertungsmaßstäbe weitgehend innerhalb der tradierten Logiken der Substanzerhaltung und Gestaltungskohärenz.

Diese Entwicklung verweist auf ein strukturelles Dilemma: Während der Denkmalschutz formal am Erhalt orientiert ist, bedarf es einer konzeptionellen Erweiterung hin zu einem Erhalt, der nicht nur vergangenheitsorientiert, sondern auch zukunftsfähig ist. Der Begriff der Nachhaltigkeit fordert eine funktionale Lesart des Erhaltungsbegriffs, bei dem der energetische und materielle Aufwand der Bewahrung Teil des kulturhistorischen Wertes wird.

Auch auf internationaler Ebene ist ein Bedeutungswandel zu beobachten. Die UNESCO-Welterbe-Konvention von 1972 definierte den Schutz des kulturellen Erbes zunächst in klaren Kategorien des ästhetischen und historischen Werts [6]. Erst im Rahmen der Agenda 2030 und der Verknüpfung mit den UN-Nachhaltigkeitszielen wurde eine Integration ökologischer Dimensionen konzeptualisiert [7]. Programme wie Culture for Sustainable Developmentoder Historic Urban Landscapemarkieren den Versuch, den Denkmalbegriff funktional zu öffnen – ohne dabei den Authentizitätsanspruch aufzugeben.

Das internationale Entscheidungsgremium für Stätten unter Denkmalschutz (ICOMOS, International Council on Monuments and Sites) hat als zivilgesellschaftliche Institution mit hoher fachlicher Autorität diesen Perspektivwechsel stärker internalisiert. In der Publikation The Future of Our Pasts (2019) wird deutlich, dass Kulturerbe nicht nur konserviert, sondern aktiv in Transformationsprozesse eingebunden werden muss [8]. Traditionelle Bauweisen, lokale Materialien und handwerkliche Techniken werden hier nicht nur als schützenswert, sondern als zukunftsweisend gerahmt. Doch auch ICOMOS verbleibt in einer doppelten Logik: zwischen der Forderung nach Adaptivität und der Verpflichtung zur Wahrung materieller Authentizität.

Die EU-Gebäuderichtlinie (EPBD) ermöglicht Ausnahmen für denkmalgeschützte Gebäude bei der Umsetzung energetischer Standards [9] – ein Schritt, der Schutzinteressen Rechnung trägt, aber zugleich einen Ausschluss vom ökologischen Umbauprozess nahelegt. Andererseits fördern Programme wie Renovation Wave oder die europäische Norm EN 16883 neue Bewertungsverfahren, die energetische Sanierungen historischer Gebäude differenziert und gestaltungssensibel bewerten.

Die Auswirkungen denkmalpflegerischer Vorgaben auf die Ressourceneffizienz von Sanierungsmaßnahmen sind stark vom jeweiligen Kontext abhängig. Es entsteht ein Spannungsfeld, in dem Zielkonflikte und Innovationspotenziale untrennbar miteinander verwoben sind.

Die Anforderungen an den Erhalt von Fassadenbildern, Fensterformen oder Dacheindeckungen kollidieren häufig mit den Anforderungen an Wärmeschutz oder den Einsatz erneuerbarer Energien [10]. Erschwerend kommt die uneinheitliche Genehmigungspraxis hinzu, die stark vom Einzelfall und der Haltung lokaler Behörden abhängt. In vielen Regionen fehlen klare Leitlinien, die eine konsistente Bewertung ressourcenschonender Maßnahmen ermöglichen würden. Zudem bleibt die Verzahnung von Denkmalschutz und Energiegesetzgebung defizitär: Zwar erlaubt das Gebäudeenergiegesetz (§ 105 GEG) Ausnahmen für Denkmale, doch es fehlen verbindliche Mechanismen, um Klimaschutz und Substanzerhalt systematisch zusammenzuführen.

Doch diese Kollisionen markieren nicht zwingend eine Grenze, sondern eröffnen einen Möglichkeitsraum. Praxisbeispiele – etwa die energetische Sanierung der Bötzow-Brauerei in Berlin oder von Altstadthäusern in Regensburg – zeigen, dass technische Innovation, gestalterisches Feingefühl und institutionelle Kooperationsbereitschaft zu tragfähigen Lösungen führen können [11]. Diese Projekte sind jedoch häufig aufwendige Einzelfallentscheidungen, deren Erfolg stark von der Haltung der zuständigen Denkmalbehörden und Planenden abhängt.

Gleichzeitig bleibt festzuhalten, dass bestehende Regularien selten aktiv Innovation befördern. Vielmehr beschränken sie sich auf reaktive Genehmigungspraxis. Systemische Ansätze wie quartiersbezogene energetische Ertüchtigungen oder typologische Bewertungsmodelle finden bislang kaum Eingang in die Regelwerke [12]. Auch Förderinstrumente wie das Effizienzhaus Denkmalverbleiben innerhalb einer Kompromisslogik, ohne eine konzeptionelle Neubewertung des Denkmalbegriffs im Zeichen ökologischer Transformation zu vollziehen. Was fehlt, ist ein Perspektivwechsel: weg von der Frage, ob Eingriffe erlaubt sind, hin zu der Frage, wie sie gestaltet werden können.

3 Fallstudie Klimaikone

Das Spannungsfeld, welches sich zwischen dem Erhalt eines Denkmals und der Umsetzung einer innovativen, ressourcen- und energieeffizienten Sanierung aufmacht, wird am Beispiel der geplanten Sanierung des Hauptgebäudes der RWTH Aachen deutlich. Hier stehen Nachhaltigkeit und Klimaneutralität als primäre Entwurfskriterien schon in der Wettbewerbskonzeptionierung im Vordergrund. Ziel war eine ressourcenschonende Sanierung bei gleichzeitiger Wahrung des denkmalgeschützten Erscheinungsbildes. Darüber hinaus sollte der Einsatz von natürlichen, ressourcenschonenden, rezyklierten beziehungsweise rezyklierfähigen Baustoffen angedacht werden. Die Ergebnisse sollten möglichst als Blaupause für zukünftige Sanierungen von denkmalgeschützten Gebäuden in Nordrhein-Westfalen dienen können.

Vor diesem Hintergrund wurden keine Beiträge eingereicht, die auf eine herkömmliche Sanierung abzielen, sondern explizit Wettbewerbsbeiträge, die den Blick weit in die Zukunft richten und die sowohl eine Abwägung zwischen einem nachhaltigen Umgang und einem denkmalgeschützten Gebäude als auch die Optimierung der Betriebsemissionen vorausdenken. Es war der erste Wettbewerb dieser Art mit einer solchen Aufgabenstellung in Deutschland und erforderte eine neue Wettbewerbsausrichtung [13]. Die Wettbewerbskriterien setzten in erster Linie auf die Umsetzung von Nachhaltigkeit und Klimaneutralität. Die Planung eines energetischen Konzepts unter Beibehaltung der erhaltenswerten Bausubstanz und des denkmalgeschützten Erscheinungsbildes des Hauptgebäudes stand hierbei im Vordergrund, während die architektonische Gestaltung eher eine unterstützende Rolle einnimmt. Dieser Ansatz betont die Bedeutung von ökologischen Aspekten, Ressourceneffizienz und langfristiger Lebensdauer bei der Planung und Ausführung der Sanierung. Nach der Sanierung soll das Gebäude wieder als Lehr- und Verwaltungsgebäude genutzt werden. Es soll mindestens eine BNB-Silber-Zertifizierung angestrebt werden. Um ein innovatives und nachhaltiges Konzept zu erhalten, wurde ein nichtoffener, einphasiger Wettbewerb nach der Richtlinie für Planungswettbewerbe [14] mit vorgeschaltetem Bewerbungsverfahren ausgelobt, welcher eng mit der Architektenkammer NRW abgestimmt worden war. Der Wettbewerb richtete sich an Teams aus Architekt:innen und Innenrchitekt:innen sowie an Planende der Bauphysik und Technischen Ausrüstung.

Vor dem Hintergrund der BNB-Silberzertifizierung wurde den Wettbewerbsteilnehmenden eine teilweise vorausgefüllte sogenannte BNB-Zielvereinbarungstabelle zur Bearbeitung mitgegeben. Hier waren die Kriterien, die bei allen Teilnehmenden zu gleichen Ergebnissen geführt hätten, bereits vorausgefüllt und ausgegraut. Die Teilnehmenden mussten dementsprechend ihr Augenmerk auf die Kriterien richten, die sie durch ihren Entwurf wirklich beeinflussen konnten. Beispielsweise waren unter anderem die Kriterien Flächeninanspruchnahme, Anpassungsfähigkeit sowie gestalterische und städtebauliche Qualität (städtebaulicher Bestand und Wettbewerb) nicht zu bearbeiten.

Auch der Aspekt der Ökobilanz, insbesondere der ressourcenschonende Materialeinsatz, erhielt nicht die gleiche Gewichtung wie in klassischen Neubauvorhaben. Der entscheidende Hebel zur Ressourcenschonung lag hier vielmehr im Erhalt und der Weiterentwicklung des baulichen Bestands.

Insgesamt wurden 18 Beiträge eingereicht. Aus den 18 Arbeiten ermittelte das Preisgericht vier Preisträger und zwei Anerkennungen [15]. Sowohl der Siegerentwurf (Bilder 2, 3) als auch die anderen Entwürfe hatten deutlich herausgearbeitet, dass neue Materialien im Gebäude aus natürlichen oder rezyklierten Quellen stammen und so eingebaut werden, dass sie auch wieder sortenrein ausgebaut werden können.

Im Ergebnis setzte sich aber mit dem ersten Platz ein Entwurf durch [16], der am wenigsten in den Bestand eingreift und damit die Ressourcen des Bestandes am meisten berücksichtigt (Bild 3). Auch die übrigen Teilnehmer hatten dieses Thema sehr deutlich adressiert.

Technikorientierte Innovationen mit starkem Fokus auf Energieeffizienz führten in den Ergebnissen häufig zu tiefgreifenden Eingriffen in die bestehende Bausubstanz. Im Gegensatz dazu erwiesen sich Low-Tech-Konzepte – beispielsweise mit dem Präferieren natürlicher Lüftung und damit zusammenhängend der Reduzierung neuer Strangführungen durch das Gebäude – als deutlich besser geeignet, mit den baulichen Rahmenbedingungen des Bestands und den Anforderungen des Denkmalschutzes in Einklang zu stehen. Gleichzeitig agieren sie im Sinne der Ressourceneffizienz, da sie auf einfache, angepasste Lösungen setzen und den Erhalt bestehender Strukturen priorisieren. Ein weiteres Beispiel für Low-Tech-Konzepte ist energieeffiziente Technik, die in Mobiliar oder Bauelemente integriert wird, um Heiz- und Kühlanforderungen zu optimieren, anstatt auf ressourcen- und kostenintensive Gebäudetechnik zu setzen.

4 Fazit und Ausblick

Die ökologische Transformation des Bauens stellt die Denkmalpflege vor grundlegende Herausforderungen – fachlich, rechtlich und kulturell.

Die analysierte Schnittstelle zwischen Denkmalschutz und ressourceneffizienten Renovierungsstrategien macht deutlich, dass sich historische Werte und ökologische Zielsetzungen nicht ausschließen, sondern künftig stärker miteinander in Einklang gebracht werden sollten. Der Erhalt vorhandener Materialien sowie ein achtsamer Umgang mit der gebauten Umwelt sind als zentrale Elemente einer zukunftsfähigen und nachhaltigen Baukultur zu begreifen.

Vor diesem Hintergrund verfolgte der Wettbewerb Klimaikone das Ziel, historische Substanz mit ökologischen Ambitionen zu verbinden. Eine Vielzahl von Nachhaltigkeitskriterien wurde bewusst in die Auslobung integriert und zur Bewertungsgrundlage erklärt. In der praktischen Umsetzung zeigte sich jedoch, dass viele Beiträge hinsichtlich ihrer technischen Lösungen große Ähnlichkeiten aufwiesen. Dies erschwerte es dem Preisgericht zunächst, die individuellen Qualitäten und Unterschiede der Entwürfe klar herauszuarbeiten.

Diese Beobachtungen verdeutlichen, dass eine stärkere Fokussierung auf ausgewählte, priorisierte Kriterien innerhalb der Auslobung zielführender gewesen wäre. Eine klarere Gewichtung einzelner Nachhaltigkeitsaspekte hätte potenziell zu vielfältigeren Herangehensweisen und konzeptionellen Ansätzen geführt und damit die Innovationskraft der Einreichungen signifikant gesteigert.

Für die Praxis wird deutlich, dass die bestehenden Richtlinien der Denkmalpflege mitunter anspruchsvolle Rahmenbedingungen für eine zukunftsfähige Sanierung schaffen – insbesondere, wenn es um ressourcenschonende Weiterentwicklungen und behutsame Umbauten im Bestand geht. Der Erhalt von Gebäuden korrespondiert grundsätzlich mit den Prinzipien des ressourcenschonenden Bauens, da die Vermeidung von Neubauten den höchsten Ressourcenverbrauch einspart. Doch müssen Bestandsgebäude an heutige Anforderungen hinsichtlich Komfort, Lebensstil und Energieeffizienz angepasst werden.

Hier zeigen sich die Einschränkungen durch bestehende Regularien der Denkmalpflege: Der Anspruch auf weitgehenden oder vollständigen Substanzerhalt wird häufig als Leitprinzip über alle Objekttypen hinweg angewendet – unabhängig von ihrer ökologischen Relevanz oder ihrem Transformationspotenzial. Doch ein solcher Erhaltungsbegriff greift zu kurz, wenn er pauschalisiert wird und die tatsächliche ökologische Wirkung baulicher Maßnahmen ausklammert. Die ökologische Transformation des Bauens macht deutlich, dass der Denkmalwert eines Gebäudes künftig nicht allein aus seiner historischen Herkunft abgeleitet werden kann, sondern auch aus seiner Fähigkeit, als materielles und kulturelles Reservoir in eine nachhaltige Zukunft zu wirken. Das bedeutet nicht die Aufgabe denkmalpflegerischer Prinzipien, wohl aber deren kritische Reflexion im Licht gegenwärtiger und zukünftiger Herausforderungen. Der Handlungsbedarf liegt deshalb weniger in der Abschaffung bestehender Schutzinstrumente als in ihrer Weiterentwicklung. Benötigt werden Bewertungsmaßstäbe, die kulturelle Identität, ästhetische Qualität und ökologische Funktionalität nicht als konkurrierende, sondern als miteinander verknüpfte Werte betrachten. Zwischen identitätsstiftender Substanz und transformierbarer Materialität gilt es zu differenzieren – nicht nur juristisch, sondern vor allem fachlich. Denkmalpflege kann dabei eine gestaltende Rolle einnehmen, wenn sie sich als dynamisches Feld versteht: als Teil eines kulturellen Umgangs mit gebauter Umwelt, der Vergangenes nicht nur bewahrt, sondern als Ressource für die Zukunft aktiviert. Eine solche Haltung eröffnet Spielräume für Innovation, statt sie zu blockieren, und ermöglicht einen Diskurs über Baukultur, der nicht länger zwischen Schutz und Fortschritt trennt, sondern beide Perspektiven integriert.

Ein vollständiger Erhalt der gesamten Gebäudesubstanz stellt nicht in jedem Fall die angemessenste Lösung dar. Auch ein selektiver, behutsam durchgeführter Rückbau einzelner Bauteile kann – insbesondere im Kontext des Denkmalschutzes – verantwortungsvoll und zielführend sein, etwa dann, wenn bedeutende Elemente dokumentiert, gesichert und in neuen Bauzusammenhängen wiederverwendet werden, sodass ihre historische Substanz in modifizierter Form weiterwirkt.

Historisch betrachtet war die Wiederverwendung von Bauteilen eine verbreitete Praxis; An- und Umbauten zählten zum selbstverständlichen Umgang mit dem Bestand. Ein starres Einfrieren eines Gebäudes auf einen bestimmten historischen Zustand widerspricht hingegen der notwendigen Weiterentwicklung, insbesondere angesichts der Herausforderungen des Klimawandels, die innovative und nachhaltige Lösungsansätze erforderlich machen.

Nach wie vor legen Planende primär den Fokus auf Energieeffizienz und den Einsatz von Bauprodukten aus primären Rohstoffen, während ressourcenschonende Lösungen in Wettbewerben selten explizit gefordert werden. Ein Weniger-ist-mehr-Ansatz wird häufig nicht als Fortschritt oder Innovation anerkannt, obwohl sich technologische Innovationen durchaus mit Suffizienzstrategien verbinden lassen.

Ein grundlegendes Umdenken ist erforderlich: Energieeffizienz und Ressourceneffizienz müssen gemeinsam betrachtet werden. Es ist wenig sinnvoll, hohe Energie- und Materialaufwendungen für Hightech-Systeme zu investieren, wenn deren Emissionseinsparungen erst langfristig bis gar nicht in einem normalen Lebenszyklus wirksam werden. Eine Kurzstudie der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) kommt zu dem Ergebnis, dass die Sanierung des Gebäudebestands im Hinblick auf klimaschädliche Emissionen dem Neubau deutlich überlegen ist [17]. Die ressourcenschonende Wirkung, die sich durch den weitgehenden Erhalt der bestehenden Bausubstanz ergibt, wurde dabei noch nicht einmal berücksichtigt.

Nachhaltige Renovierung steht somit für die bewusste Wertschätzung vorhandener Ressourcen sowie den Einsatz intelligenter, ressourcenschonender Strategien. Erst eine ganzheitliche Betrachtung dieser Dimensionen ermöglicht die Entwicklung zukunftsfähiger Sanierungskonzepte im Kontext des Denkmalschutzes und setzt Impulse für eine neue, werterhaltende Materialkultur.

Literatur

- European Commission (2020) Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: A Renovation Wave for Europe – greening our buildings, creating jobs, improving lives. COM/2020/662. Brussels: European Commission. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1603122220757&uri=CELEX:52020DC0662

- Dirlich, S. (2011) Integration der Bestandsqualität in die Zertifizierung von Gebäuden Entwicklung eines ökonomisch-ökologischen Bewertungssystems für nachhaltiges Bauen unter besonderer Berücksichtigung von Bestandsbauten und traditionellen Bauweisen. IÖR Schriften 55. Berlin: Rhombos-Verlag. https://www.ioer.de/fileadmin/user_upload/Forschung/Publikationen/IOER-Schriften/files/IOER_Schrift_55_2.pdf [Zugriff am 19.09.2025]

- Burbat, D. et al. (2024) Klimaschutz bei denkmalgeschützten Gebäuden – Handlungsbedarf und Handlungsansätze. Climate Change 13/2024. Dessau-Roßlau: Umweltbundesamt. https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/klimaschutz-bei-denkmalgeschuetzten-gebaeuden

- DSchG NRW (2022) Nordrhein-westfälisches Denkmalschutzgesetz vom 13. April 2022. Düsseldorf: Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung NRW.

- DSchG Hamburg (2013) Denkmalschutzgesetz (DSchG) vom 5. April 2013, HmbGVBl. Nr. 14. Hamburg: Behörde für Justiz und Gleichstellung.

- UNESCO (1972) Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. Paris: UNESCO.

- UNESCO (2015) Policy for the Integration of a Sustainable Development Perspective into the Processes of the World Heritage. Paris: UNESCO.

- ICOMOS (2019) The Future of Our Pasts: Engaging Cultural Heritage in Climate Action. Paris: ICOMOS, Climate Change and Cultural Heritage Working Group.

- European Union (2010) Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the Energy Performance of Buildings (EPBD). Brussels: Official Journal of the European Union. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2010/31/oj

- Burbat, D.; Mahler, M.; Seithel, S.; Eßig, N. (2024) Klimaschutz bei denkmalgeschützten Gebäuden – Handlungsbedarf und Handlungsansätze. Climate Change 13/2024, Projektnr. 170795. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/11850/publikationen/13_2024_cc_klimaschutz_denkmalgeschuetzte_gebaeude_v2.pdf [Zugriff am 19.09.2025]

- Heinze GmbH (2025) BauNetz Wissen – Sanierung und Erweiterung der Bötzow-Brauerei in Berlin [online]. Berlin: Heinze. https://www.baunetzwissen.de/elektro/objekte/buero-gewerbe/sanierung-und-erweiterung-der-boetzow-brauerei-in-berlin-7969767 [Zugriff am 17.09.2025]

- Heitmann, K.; Grün, G.; Pfeifer, G. (2017) Denkmalgerecht und energieeffizient sanieren – Eine Herausforderung für alle Beteiligten. IzR – Informationen zur Raumentwicklung 4/2017. Bonn: Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR). https://www.bbsr.bund.de/BBSR/DE/veroeffentlichungen/izr/2017/4/izr-4-2017.html

- Architekturblatt (2024) Das Hauptgebäude der RWTH: Auf dem Weg zur Klima-Ikone [online]. Wees: Friederike to Baben – von Trotha, 06.08.2024. https://www.architekturblatt.de/das-hauptgebaeude-der-rwth-auf-dem-weg-zur-klima-ikone [Zugriff am: 14.05.2025]

- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (2014) Richtlinie für Planungswettbewerbe– RPW 2013. 2. Aufl., Stand November 2014. Berlin: BMUB.

- WA (2024) Hauptgebäude der RWTH Aachen – Vom RWTH Gründungsbau (1870) zur „Klimaikone“ [online]. Freiburg i. Br.: Wettbewerbe aktuell, 2024. https://www.wettbewerbe-aktuell.de/ergebnis/hauptgebaeude-der-rwth-aachen-325722 [Zugriff am: 15.05.2025]

- KRP (2024) Hauptgebäude RWTH Aachen [online]. Berlin: KRP Architektur GmbH, 2024. https://krp-architektur.com/aac [Zugriff am: 15.05.2025]

- DGNB e. V. (2025) Klimawirkungen von Sanierungen – Eine lebenszyklusbasierte Analyse. Kurzstudie. Stuttgart: DGNB. https://www.dgnb.de/de/nachhaltiges-bauen/klimaschutz/toolbox/publikationen-zum-klimaschutz

Autor:innen

Prof. Dr. Magdalena Zabek, magdalena.zabek@tu-dortmund.de

Ressourceneffizientes Bauen, TU Dortmund

www.zabek.me

Constanze Fuhrmann, c.fuhrmann@dbu.de

Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Osnabrück

www.dbu.de

Karsten Schellmat, schellmat@gmx.net

Runder Tisch Klimanotstand Aachen

www.runder-tisch-klimanotstand-ac.de