Stand der Technik und Ausblick

Für die Erstellung von Ökobilanzen im Hinblick auf das Global Warming Potential (CO2-Emissionen) stehen Architekten und Ingenieuren verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Die einfachste Methode ist die Verknüpfung der Massen der Bauteile mit ihren spezifischen Kohlenstofffaktoren aus der Herstellung. Zur Flexibilisierung des Entwurfsprozesses, der Ermöglichung einer hohen Diversität der Baukonstruktion und einer kreislaufgerechten Entwicklung eines Gebäudeentwurfs erweist sich der Einsatz von parametrisch gesteuerten Datenmodellen als notwendig. Dabei kann es sich um Bauteilkataloge, Geometriemodelle von Regelgeschossen oder Gesamtbaukörper handeln. Eine weitere Option ist der Einsatz von Vordimensionierungswerkzeugen, die das GWP einer Struktur allein über die Angabe weniger globaler Eigenschaften wie Kubatur, Nutzungsklasse, Bauweise etc. ermitteln. Der Beitrag stellt die einzelnen Ansätze vor und gibt einen Ausblick zu Möglichkeiten und Herausforderungen einer kontinuierlichen GWP-Evaluierung im gesamten Prozess eines Gebäudeentwurfs.

1 Einführung

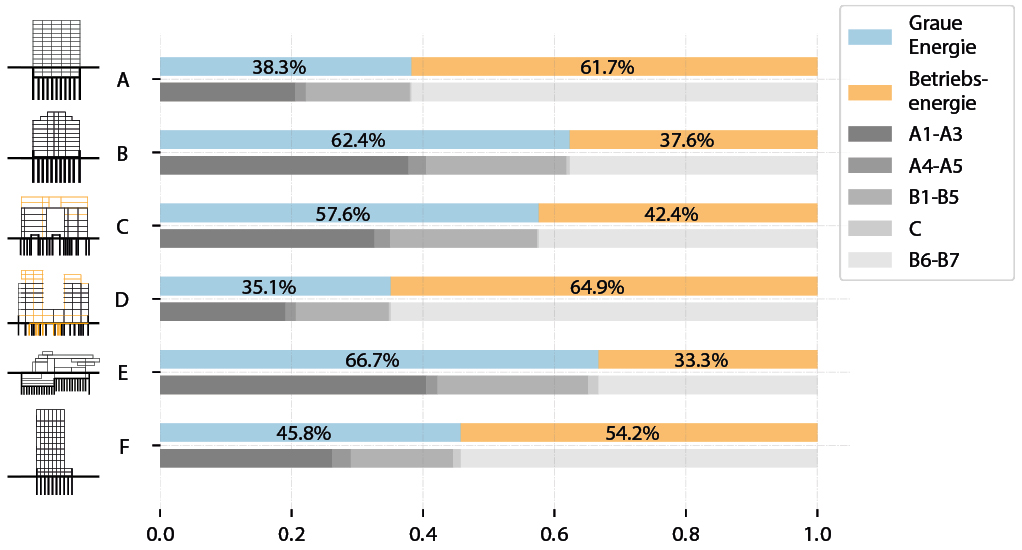

Für das Erreichen eines neuen planetaren Gleichgewichts spielt das Bauen eine entscheidende Rolle. Die drei wesentlichen Parameter sind dabei die umfassende Reduktion des Materialverbrauchs, des Müllaufkommens und der Energie, die Herstellung und Betrieb von Gebäuden und Infrastrukturen verursachen. Die mit dem Bau und Betrieb von Gebäuden verbundene Energie wird grundsätzlich in zwei Komponenten unterschieden: graue Energie (embodied energy) und Betriebsenergie (operational energy). Bei einem energieeffizienten Neubau beträgt der Anteil der grauen Energie etwa 50 % des Energieverbrauchs im Lebenszyklus eines Gebäudes (Bild 1).

Aufgrund des aktuell sehr hohen Anteils fossiler Brennstoffe in der Energieerzeugung stehen graue Energie und Betriebsenergie im direkten Zusammenhang mit den für den Klimanotstand maßgeblich verantwortlichen CO2-Emissionen. Hinzu kommen Kohlenstoffemissionen, die durch chemische Prozesse in der Herstellung von Baumaterialien wie Zement verursacht werden.

Um die exponentielle Entwicklung der Klimakrise im Bauwesen zu beeinflussen, hat die schnelle Reduktion der Treibhausgasemissionen in Herstellung und Betrieb von Infrastrukturen und Gebäuden höchste Priorität. Treibhausgase verfügen über ein unterschiedliches Erderwärmungspotenzial oder Treibhauspotenzial, das sog. Global Warming Potential (GWP). Das GWP wird in CO2-Äquivalenten angegeben. Es ist eine Maßzahl für den relativen Beitrag von Treibhausgasen zur globalen Erwärmung über einen bestimmten Zeitraum (i. d. R. 100 Jahre). Es gibt also an, wie viel eine bestimmte Masse eines Treibhausgases im Vergleich zur gleichen Masse CO2 zum Treibhauseffekt beiträgt.

Entsprechend der Differenzierung zwischen grauer Energie und Betriebsenergie werden auch die Treibhausgasemissionen in zwei Gruppen unterteilt. Unter dem Begriff verkörperter Kohlenstoff (embodied carbon) werden alle Emissionen, die bei der Materialgewinnung, der Herstellung, dem Transport zur Baustelle, dem Bau etc. freigesetzt werden, zusammengefasst und unter dem Begriff operativer Kohlenstoff (operational carbon) alle Emissionen, die durch den Betrieb von Gebäuden und Infrastrukturen anfallen.

Der verkörperte Kohlenstoff unterscheidet sich von der grauen Energie und der Betriebsenergie, da z. B. Verbrauch von erneuerbaren Energien nicht zum Freisetzen von Treibhausgasen führt, darüber hinaus sind die chemischen Prozesse von Herstellung oder Recycling von Materialien als Quelle von Treibhausgasen nicht enthalten. Für das Bauwesen mit seinen großen Massenströmen müssen aber mittelfristig die Berechnungen der integrierten Kohlenstoffäquivalente auch Überlegungen zur Kohlenstoffbindung zum Ende des Lebenszyklus einschließen. Aktuell ist das aufgrund fehlender Regelungen für eine Schätzung der Auswirkungen am Ende des Lebenszyklus eine noch offene Fragestellung. Eine weitere ungeregelte Frage ist die Anrechnung des im Bestand gebundenen Kohlenstoffs in der Ökobilanzierung von neuen Bauvorhaben. Im Neubau verschiebt sich das angestrebte Gleichgewicht der Emissionen von Treibhausgasen aus grauer Energie und Betriebsenergie perspektivisch durch den Umstieg in der Energieversorgung auf erneuerbare Energien. Bis 2050 geht man von einem Anteil der grauen Energie an den Emissionen über den gesamten Lebenszyklus von 80 % aus.

2 Lebenszyklusanalyse (LCA)

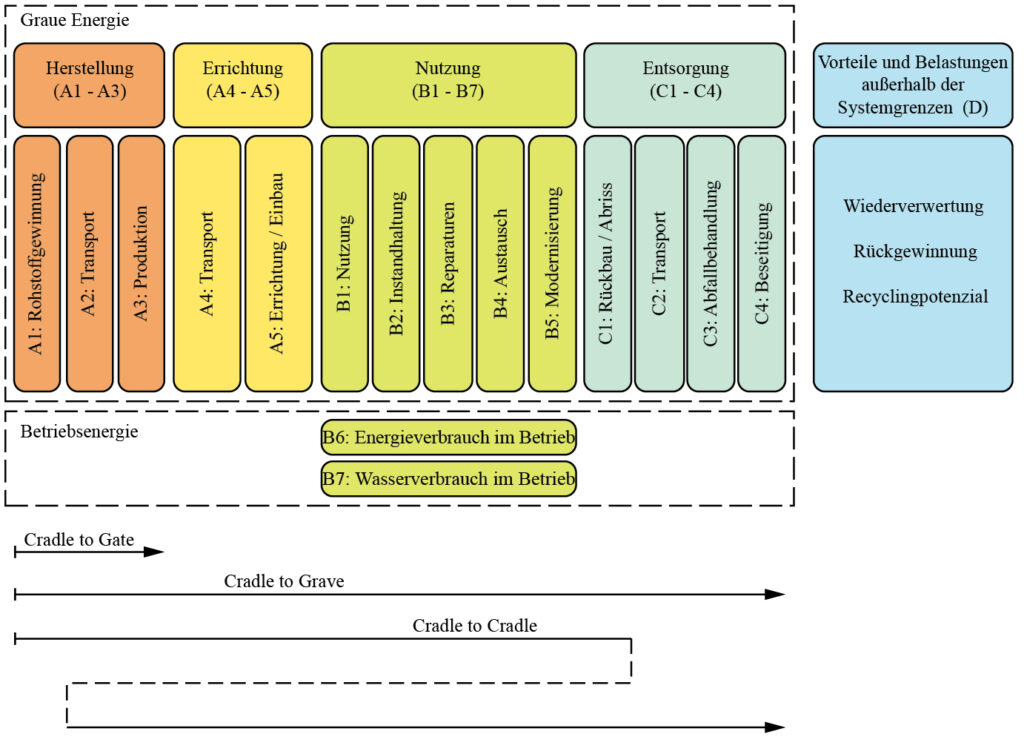

Eine LCA soll i. Allg. die Umweltauswirkungen eines Produkts oder einer Dienstleistung während des gesamten Lebenszyklus auf transparente und ganzheitliche Weise bewerten. Die Umweltauswirkungen werden durch eine Reihe von Parametern beschrieben, die allein oder in Kombination verwendet werden können. Der gesamte Lebenszyklus wird in fünf Phasen unterteilt, die insgesamt 17 Module umfassen (Bild 2)

. Die Umweltauswirkungen werden für jede dieser Phasen und Module separat berechnet.

Der wichtigste Input für eine Ökobilanz sind die Materialmengen und die Parameter für die Umweltauswirkungen des jeweiligen Produkts. Das Berechnungsverfahren ist einer Kostenberechnung sehr ähnlich, wobei die Umweltbelastungsparameter anstelle von Einheitssätzen verwendet werden. Die wichtigsten Quellen für Umweltindikatoren (Umweltbelastungsparameter) sind die nach der Norm DIN EN 15804 erstellten Umweltproduktdeklarationen (EPD). Die Qualität der Ergebnisse einer Ökobilanz hängt hauptsächlich von der Verwendung zuverlässiger und geeigneter Umweltindikatoren ab. Wie erwähnt, erfassen Ökobilanzen derzeit nicht die potenziellen Vorteile von Ressourceneinsparungen oder der Reduktion von Emissionen, die sich aus der Konstruktion für die Demontage und Wiederverwendung in der Zukunft ergeben. Dieser Aspekt müsste daher separat und unabhängig von der Ökobilanz gemessen werden, z. B. als Prozentsatz der Elemente, die für die Demontage und Wiederverwendung in der Zukunft ausgelegt sind.

Es gibt etwa 25 verschiedene Parameter, die die Umweltauswirkungen eines Produkts über seinen gesamten Lebenszyklus hinweg beschreiben und die alle als Ergebnis einer Ökobilanz abgeleitet werden können. Diese Parameter können in die folgenden Kategorien eingeteilt werden:

- Parameter, die die Umweltauswirkungen beschreiben, z. B. das Treibhauspotenzial (GWP)

- Parameter, die die Ressourcennutzung beschreiben, z. B. die Nutzung von Netto-Süßwasser (FW)

- Parameter, die Output-Ströme und Abfallkategorien beschreiben, z. B. entsorgter gefährlicher Abfall (HWD)

Um den Klimanotstand zu bekämpfen und die dafür notwendige Reduzierung der Treibhausgasemissionen schnellstmöglich zu erreichen, liegt die Konzentration auf dem Monitoring des Treibhauspotenzials. Im Weiteren wird deshalb unter dem Begriff LCA nur die Bilanzierung des GWP eines Materials, Produkts, Bauteils, einer Struktur oder eines Gebäudes unter dem Symbol GWPK (verkörperter Kohlenstoff Konstruktion) verstanden. Für die Bilanz des operativen Kohlenstoffs wird das Symbol GWPN (operativer Kohlenstoff Nutzung/Betrieb) verwendet.

3 Aktuelle Praxis im Bauwesen

3.1 Ziele und methodische Ansätze der LCA im Planungsprozess

Die Integration von Nachhaltigkeitsaspekten und Lebenszyklusanalysen (LCA) in die Gebäude- und Stadtraumplanung befindet sich noch in der Entwicklung und fokussiert sich im konventionellen Planungsablauf im Wesentlichen auf die Phasen, die genauere Mengenermittlungen beinhalten. Das ist problematisch, da in diesem Stadium grundsätzliche Änderungen des Entwurfs kaum noch durchsetzbar sind. Es besteht daher die Notwendigkeit, Methoden und Werkzeuge zu entwickeln, die eine kontinuierliche LCA-Bewertung des Entwurfs über alle Phasen des Entwicklungsprozesses erlauben.

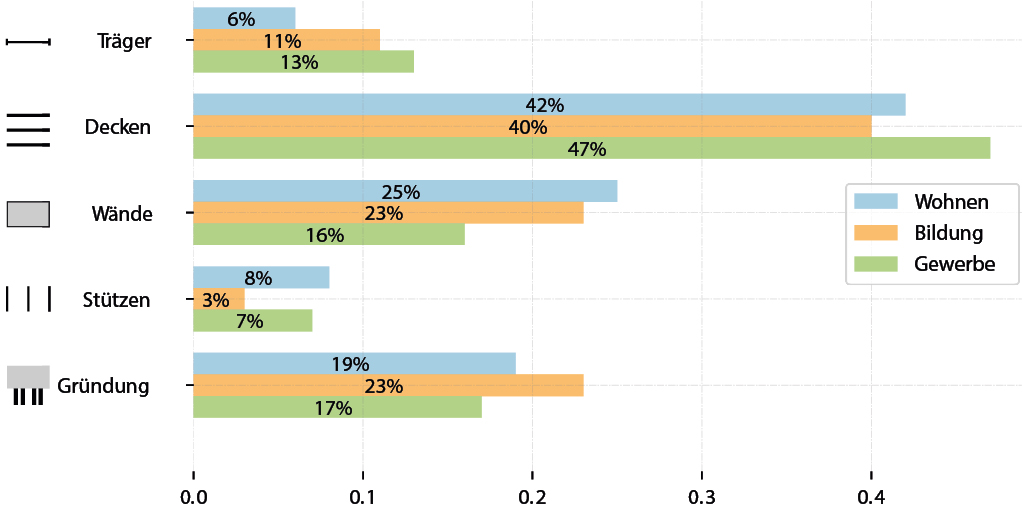

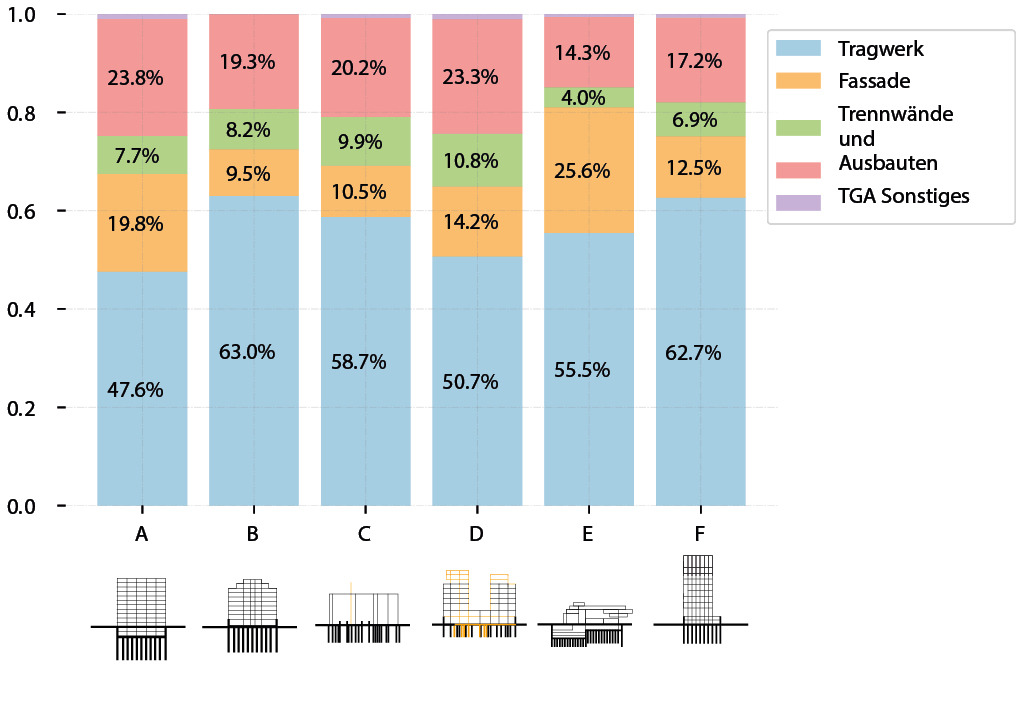

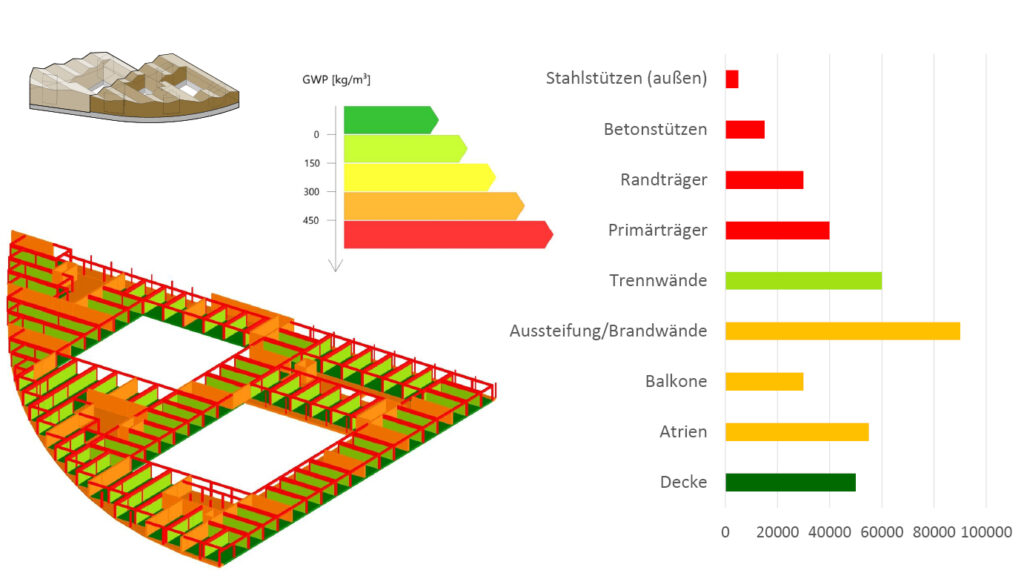

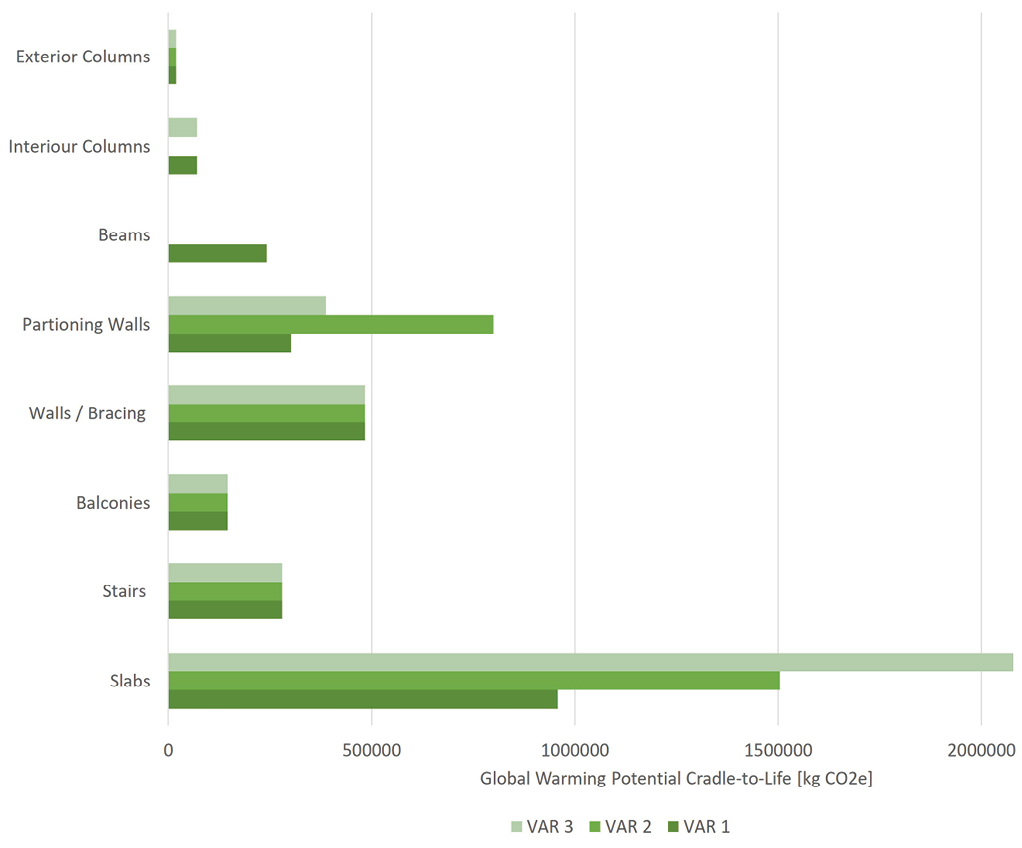

Das Tragwerk mit seinen hohen Masseanteilen und letztendlich überschaubarem Materialkatalog generiert bis zu 70 % des CO2-Anteils der grauen Energie eines Bauwerks und bietet damit einen einfachen und effektiven Hebel zur CO2-Reduktion im Bauen. Dabei sollte der Fokus auf den Konstruktionselementen mit hohen Masseanteilen liegen (Bild 3).

Das QNG-Siegel unterstützt diesen Ansatz im Neubaubereich, beinhaltet aber mit der Annahme einer Gebäudenutzungsdauer von 50 Jahren und damit der Gleichsetzung des Lebenszyklus aller Bauteile noch immer einen systematischen Fehler. Im Sinne des Klimaschutzes muss die Nutzungsdauer von Materialien, Bauteilen, Bauprodukten und letztendlich aller gebauten Strukturen deutlich verlängert werden. Die Differenzierung nach Bauteilklassen (Primärtragwerk, Fassade, Ausbau, TGA usw.) und Nutzungsdauer sollte sofort umgesetzt werden (Bild 4).

Damit wäre die Verbindung zum entscheidenden Thema der Bauwende – das Bauen mit dem Bestand – hergestellt.

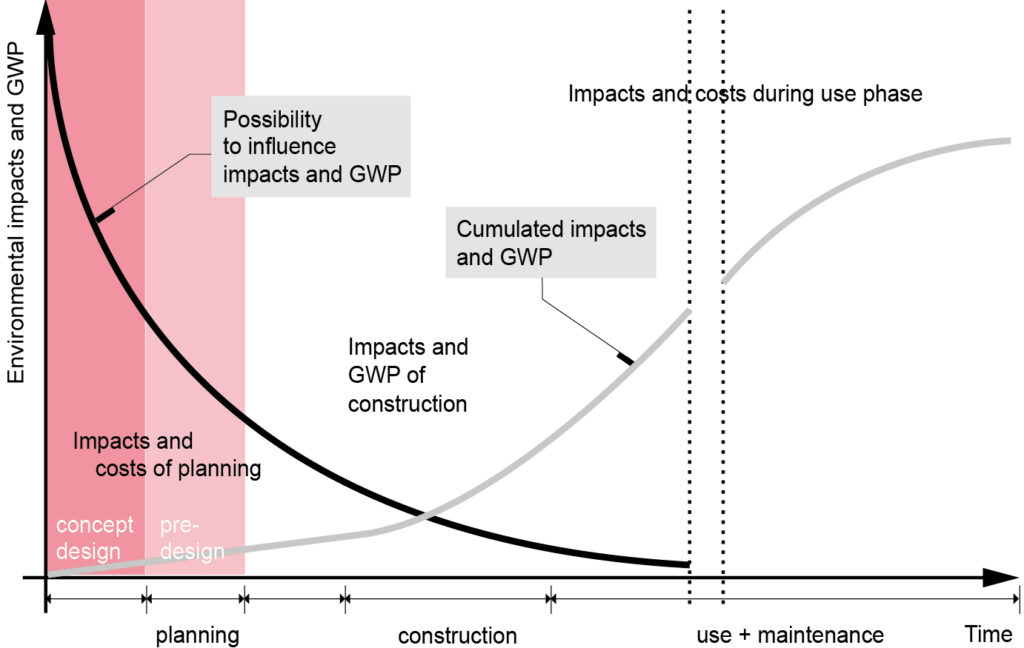

Eine effektive und zielführende Lebenszyklusanalyse im Bauen hat schnell einen relativ hohen Grad an Komplexität. In Verbindung mit der Erkenntnis der Boyd-Paulson-Kurve (Bild 5), dass Grundsatzfragen eines Entwurfs wesentlich präziser bearbeitet werden sollten, um dem exponentiell ansteigenden Aufwand späterer Korrekturen zu vermeiden, stellt sich die Frage nach den effektiven Einsatzmöglichkeiten von computergestützten Methoden und Werkzeugen zur Integration der Lebenszyklusanalyse in den Planungsprozess.

3.2 Bewertung der GWP von Bauwerken

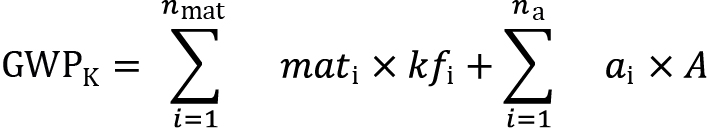

Die Berechnung des GWP eines Bauteils oder Gebäudes erfolgt durch die Multiplikation der Materialmengen mit dem Kohlenstofffaktor – embodied carbon factor (ECF) – jedes Materials in kg CO2e per Einheit des Materials oder Produkts. Der Faktor oder Referenzwert umfasst i. d. R. Umweltauswirkungen aus allen LCA-Phasen und ist Teil der EPD des Materials oder des Produkts. Wenn einige Materialmengen oder Prozesse in einer bestimmten Planungsphase nicht spezifisch definiert sind, wie die technische Gebäudeausrüstung oder ortsspezifische Montagearbeiten, können diese Auswirkungen zusätzlich als Zuschläge in Bezug auf die gesamte Gebäudefläche definiert werden – vereinfachte Gl. (1) zur Ermittlung des Treibhausgaspotenzials des Bauwerks GWPK nach [2, 3].

(1)

- GWPK Treibhausgaspotenzial Bauwerk

- mati Masse des Materials i

- kfi Kohlenstofffaktor des Materials i

- ai angenommene Auswirkung des Systems oder Prozesses i

- A Bruttogrundfläche des Gebäudes

Planer brauchen dementsprechend zahlreiche Angaben, um das GWP zu ermitteln. Einerseits braucht man für die Ermittlung der Kohlenstofffaktoren nicht nur die dazugehörigen EPDs, sondern auch die Abfallaufkommen der Baumaterialien während der Bauausführung, Angaben zum Transport der Baumaterialien zur Baustelle, die Nutzdauer des Gebäudes und der nicht tragenden Materialien sowie Informationen zur Entsorgung nach der Nutzungsdauer. Andererseits wird das GWP der Baustelle und der TGA üblicherweise pauschal angesetzt. Solche Angaben kann man mithilfe unterschiedlicher Richtlinien festlegen [4]; kommerzielle LCA-Programme verfügen auch über Hilfsmittel, um Planer mit diesen Annahmen zu unterstützen (Tab. 1).

| Parameter | Inputs | LCA-Phase |

| carbon factors | EPDs | all stages |

|

transportation to site (modes and distances) | A4 | |

| waste rates | A5 | |

| building lifespan | B1, B4 | |

| products replacement cycle | B4 | |

|

transport away from site (modes and distances) | C2 | |

| end of life scenarios | C3–C4 | |

| allowances | site emissions | A5 |

| embodied carbon of building services | all stages |

Für die Erstellung von Ökobilanzen im Hinblick auf Treibhausgasemissionen der Gebäudekonstruktion stehen den Planenden verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl.

3.3 Vereinfachte Betrachtungen über Baumassen und Werkstoffe

In frühen Entwurfsphasen werden zur Orientierung oft sehr unterschiedliche Konstruktionsvarianten verglichen, um Strukturen mit einem möglichst niedrigen Treibhauspotenzial zu erreichen.

Diese Vergleiche können auf der Bauteil- oder Gebäudeebene erfolgen. Beim Vergleich von Decken, Wänden, Stützen oder Konstruktionssystemen sollte auf gleiche strukturelle Eigenschaften, Brandschutz-, Schall- und Wärmeschutzanforderungen sowie Lebensdauer geachtet werden. Für die Ermittlung des GWP der Konstruktionsalternativen empfiehlt sich eine vereinfachte Betrachtung des Lebenszyklus A1–A3 (cradle to gate). Alternativ kann auch eine komplexere Analyse die Emissionen bei Herstellung, Nutzung und am Ende des Lebenszyklus berücksichtigen – A1–A3, B4, C4/C4, optional D (cradle to life). In beiden Fällen werden die Massen von Bauteilen oder Konstruktionssystemen mit den Kohlenstofffaktoren der eingesetzten Materialien aus Datenbanken verknüpft. Dabei sollten soweit möglich generische EPDs verwendet und produktspezifische EPDs vermieden werden. Hier bietet z. B. die Plattform ÖKOBAUDAT des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) ein ausreichendes Angebot an Datensätzen an. Für das vereinfachte Verfahren ist als digitales Werkzeug ein einfaches Tabellenkalkulationsprogramm ausreichend. Nachteile dieser einfachen Methode sind fehlende oder relativ unpräzise Massenangaben in frühen Entwurfsphasen, die fehlende automatisierte Volumenermittlung von Bauteilen oder Bauteilgruppen und die grundsätzliche Fehleranfälligkeit durch die manuelle Eingabe von Werten. Trotzdem ist diese vereinfachte Betrachtung eine wichtige Entwurfshilfe in Wettbewerbs- oder Vorentwurfsphasen.

Eine Alternative zu diesem Vorgehen ist der Einsatz eines LCA-Vordimensionierungswerkzeugs wie Cardinal LCA [6] oder das B+G Structural Web Tool [7]. In beiden Fällen werden GWP-Vergleichswerte für Gebäudeentwürfe durch die Eingabe verschiedener Parameter wie z. B. Grundgeometrie des Gebäudevolumens, Geschossanzahl, Geschosshöhen, Material, Tragsystem, Stützenraster und Lastannahmen ermittelt. Durch die einfache intuitive Benutzerfläche können für einfache Gebäudekubaturen schnell erste Anhaltswerte generiert werden. Die implementierte Vordimensionierung ermöglicht eine relativ präzise Abbildung des Einflusses der massekritischen Tragwerkselemente der Konstruktion.

3.4 Computergestützte modellbasierte LCA über alle Planungsphasen

Ein großer Vorteil der Verknüpfung von 3D-Gebäudemodellen mit skriptbasierten Ökobilanzen ist die Möglichkeit der sehr raschen Erzeugung von Varianten höherer Komplexität, sowohl in Hinblick auf betrachtete Bauteile oder Gebäudekomponenten als auch den Umfang des betrachteten Lebenszyklus (z. B. cradle to life). Weiterhin können automatisiert mehrere EPD-Datenbanken als Referenzsysteme eingesetzt und individualisierte optionale Bewertungssysteme programmiert werden. Ein sehr wesentlicher weiterer Vorteil sind die vielfältigen Darstellungsmöglichkeiten, insbesondere die Visualisierung der Ergebnisse am 3D-Modell.

| Planungsphase | Einfluss auf GWPK | Datenbasis für LCA der Primärkonstruktion |

| LP2 | sehr hoch | Umweltrelevante Entscheidungen werden i. d. R. auf der Grundlage von Leitlinien und Empfehlungen getroffen, da selten ein vollständiges 3D-Modell des Gebäudes zur Verfügung steht. Vergleichende Studien erfolgen an 2D-Modellen von Bauteilen mit großem Materialvolumen (Decken, Gründung etc.). |

| LP3 | hoch | Im Verlauf des Entwurfsprozesses entstehen zur Darstellung und Analyse (Nutzung, Tragwerk, Klimasimulation etc.) verschiedener Entwurfsvarianten vollständige 3D-Gebäudemodelle. Die Detailtiefe ist für eine Massenermittlung und LCA-Analyse ausreichend. Als Resultat des Entwurfsprozesses entsteht ein erstes bauteilorientiertes 3D-Gebäudemodell, das Grundlage des BIM-Prozesses in der weiteren Planung ist. |

| LP4 | mittel | Statische Berechnungsmodelle können als Datenbasis für eine Massenermittlung und damit LCA-Analyse von 2D-Bauteilen (Platten, Wände etc.) oder 3D-Strukturmodellen verwendet werden. |

| LP5 | niedrig | Basis der Ausführungsplanung ist ein vollständiges bauteilorientiertes 3D-Gebäudemodell, das im Rahmen des fortschreitenden BIM-Prozesses weiter lokal detailliert wird. Grundsätzliche Änderungen sind nicht vorgesehen, das Datenmodell dokumentiert den Planungsprozess und erlaubt eine relativ präzise Ermittlung aller Materialmengen. |

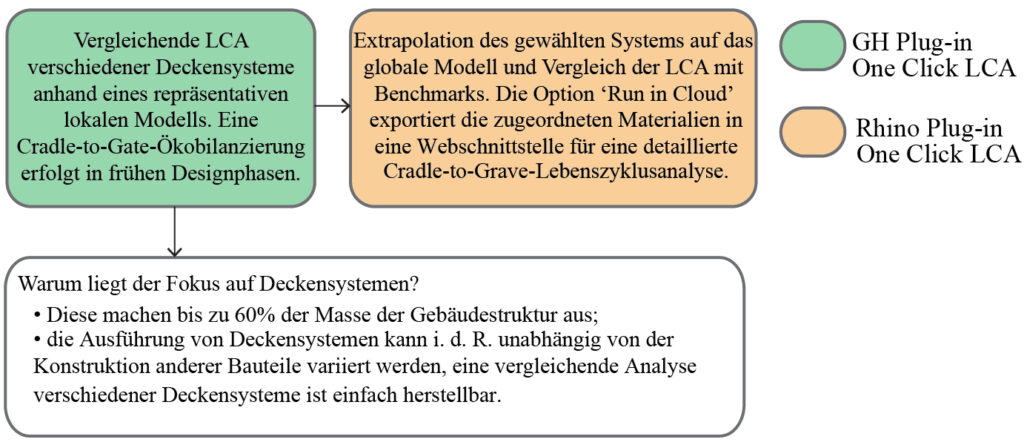

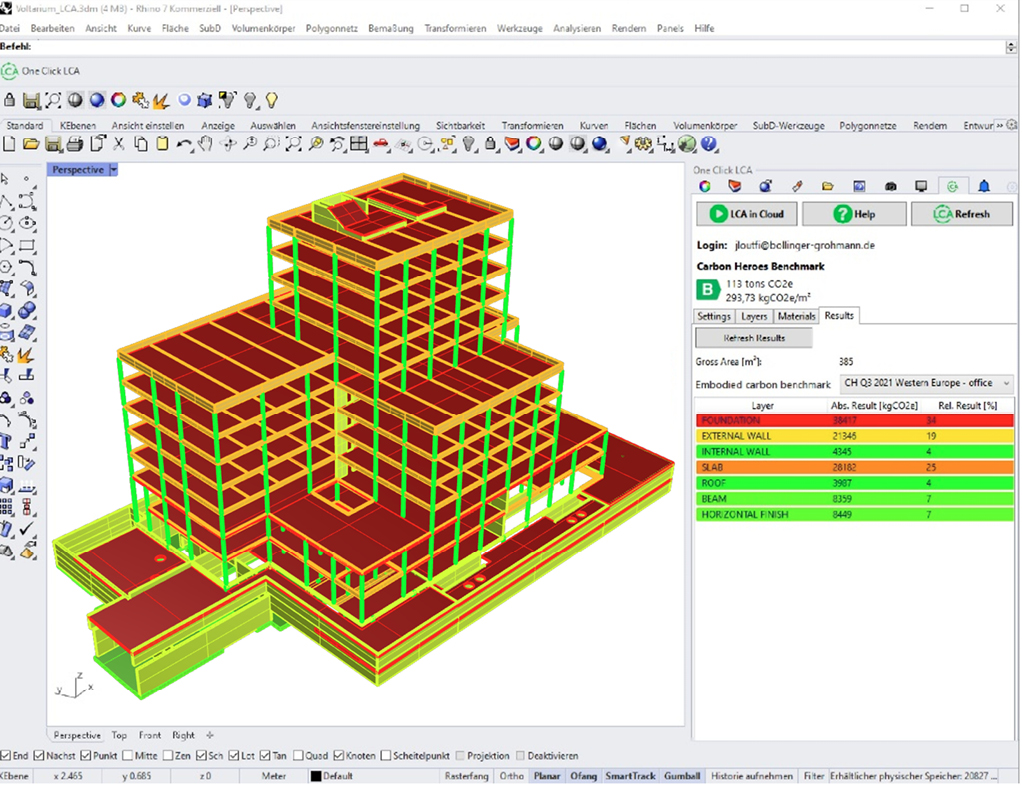

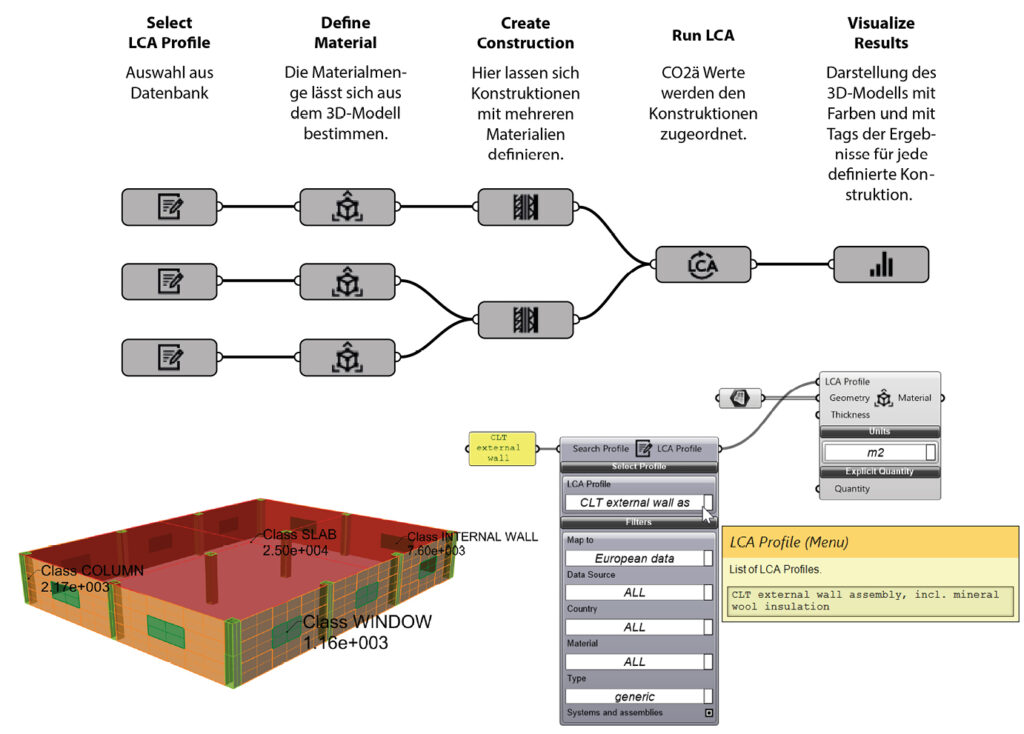

Eine praxisnahe Möglichkeit der Verknüpfung von 3D-Datenmodellen mit einer vielfach parametrisierbaren LCA-Analyse ist die Kombination aus der 3D Modelling Software Rhinoceros 3D (Rhino), der visuellen Programmierschnittstelle Grashopper (GH) und der Software One Click LCA, die in einer Zusammenarbeit zwischen Bollinger+Grohmann Ingenieure und One Click LCA Ltd entwickelt wurde. Das entwickelte Rhino Plug-in von One Click LCA ermöglicht eine direkte Steuerung der LCA-Analysen über die Rhino-Benutzeroberfläche (Bild 6).

So können verschiedene LCA-Profile aus der Datenbank von One Click LCA manuell in das Rhino-Modell übertragen werden. Grundgedanke ist eine möglichst schwellenlose Arbeitsweise zwischen Geometrieerzeugung und Analyse, ohne weitere Vorbearbeitung oder Bereinigung der Geometrieobjekte. Das Geometriemodell ist Grundlage der automatisierten Massenberechnung der GWPK-Bilanzierung.

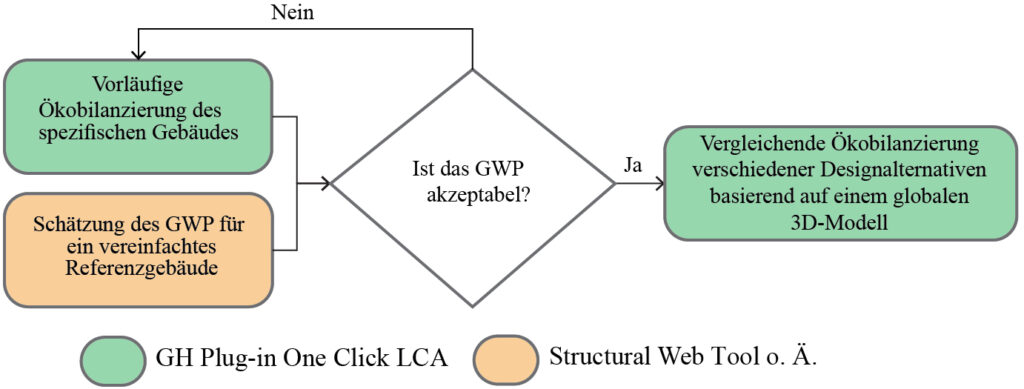

Das Plug-in für Grasshopper (GH) von One Click LCA ist für fortgeschrittene Benutzer dieser visuellen Programmierumgebung gedacht, die bereit sind, sich mehr Zeit für die Einrichtung der Ökobilanz innerhalb von GH zu nehmen, um die Umweltauswirkungen verschiedener Entwurfsalternativen parametrisch zu untersuchen, einen Entwurfsvorschlag im Hinblick auf den verkörperten Kohlenstoff zu optimieren oder einfach nur die Visualisierungsoptionen zu nutzen, die dieses Plug-in bietet. Der grundsätzliche Arbeitsablauf mit dem GH Plug-in wird in Bild 7 schematisch erläutert, begleitet von einer 3D-Visualisierung, die mit der Komponente Visualize Results und der GUI der Komponenten Select LCA Profile und Define Material erstellt wurde.

Die Integration einer LCA-Analyse in den Building-Information-Modeling- (BIM-)Prozess eines Projekts ist ein naheliegender Ansatz, da alle verwendeten Geometrieobjekte mit Materialinformationen und weiteren Eigenschaften versehen sind [10]. Die Möglichkeit der Mengenermittlung (Tab. 2) in Kombination mit LCA-Bilanzierung ist damit in unterschiedlichster Detailtiefe und Komplexität gegeben. Diese vollständigen bauteilorientierten 3D-Modelle stehen i. d. R. aber erst zum Ende der Entwurfsphase zur Verfügung. Ihre Aufgabe besteht mehr in der vertiefenden Ausarbeitung und Dokumentation einer Entwurfslösung und nicht in den grundlegenden Untersuchungen von Entwurfsalternativen. Für REVIT als eine weitverbreitete Softwarelösung aus diesem Bereich wurde ebenfalls in einer Zusammenarbeit von Bollinger+Grohmann Ingenieure und One Click LCA eine Schnittstelle für LCA-Analysen entwickelt.

4 Fallstudien computergestützte LCA-Analysen

4.1 Vereinfachte GWP-Analyse: Wohngebäude

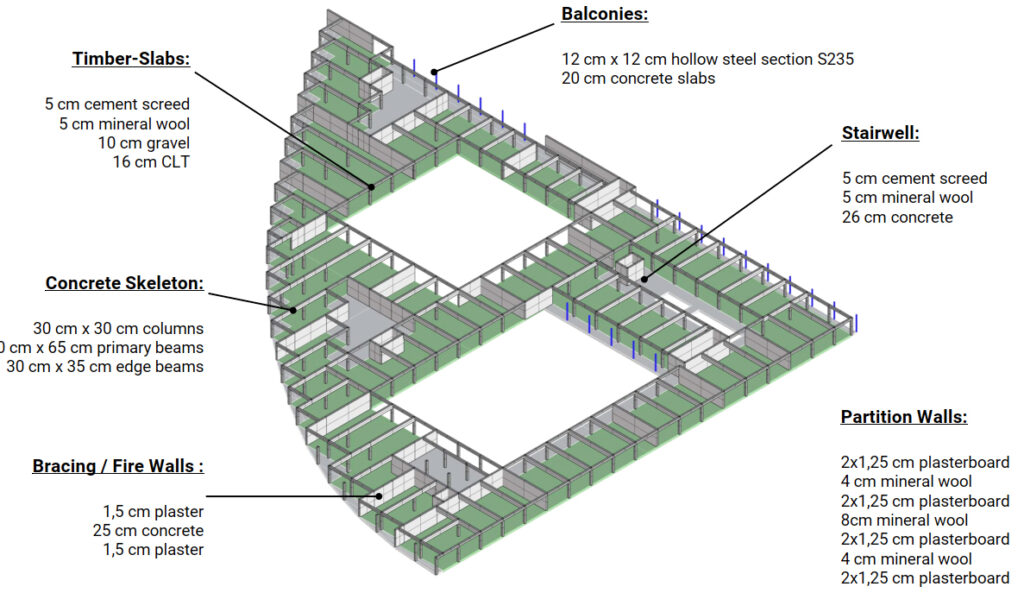

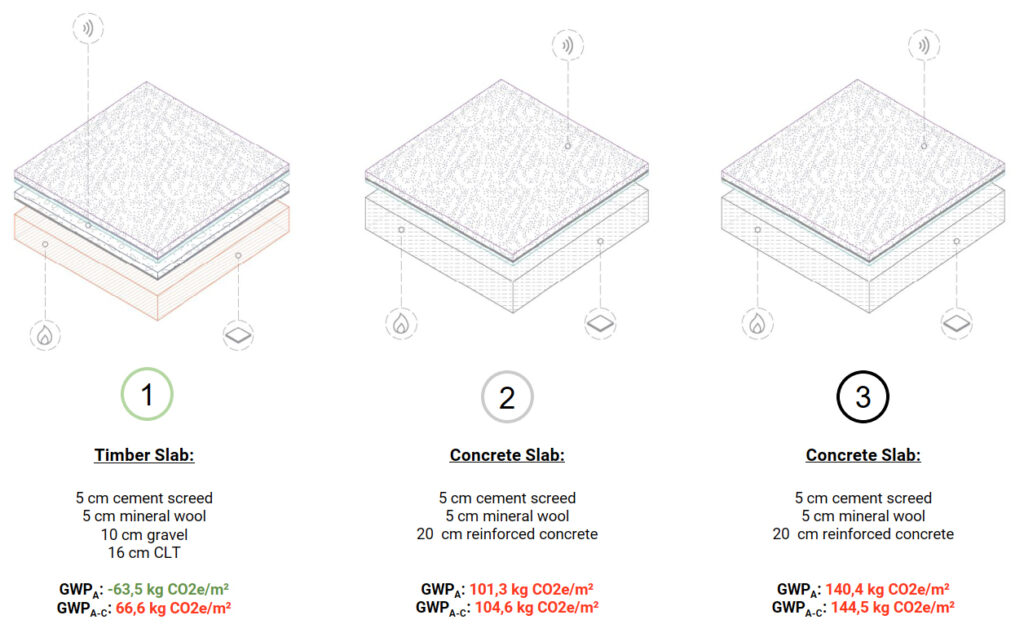

Die Planungsaufgabe umfasste die Errichtung eines fünf- bis sechsgeschossigen Wohn- und Gewerbegebäudes mit einem Untergeschoss. Für die Bereiche der Wohnnutzung wurden im Rahmen des Vorentwurfs drei verschiedene Konstruktionsvarianten für die Regelgeschosse untersucht mit dem Ziel, eine größtmögliche Reduktion des GWP der Primärstruktur zu erreichen (Bilder 8, 9). Die Varianten entstanden aus einer intensiven Diskussion der Ziele und Anforderungen der Architektur, Bauphysik und Tragwerksplanung.

Aufbauend auf einem Grundraster von 4,05 m wurden neben einer Holz-Beton-Hybrid-Skelettstruktur eine Alternative mit tragenden Mauerwerkswänden und darauf gelagerten Stahlbetonplatten und eine dritte Option als konventionelle punktgestützte Flachdecke mit einer Regelspannweite von 8,10 m analysiert. Die Berechnung umfasste ein komplettes Regelgeschoss mit allen tragenden Bauteilen sowie zusätzliche, bauphysikalisch erforderliche Boden- und Wandbauteilschichten (Schallschutz, Brandschutz). Als Grundanforderungen wurden neben den Abmessungen der Wohnungsgrundrisse ein erhöhter Schallschutz nach DIN 4109, eine Brandschutzqualität R90 für alle primären Konstruktionselemente und eine Lebensdauer von 50 Jahren festgelegt.

Das GWP der Varianten 1–3 wurde auf der Datenbasis der ÖKOBAUDAT Vers. 2021-II (EN 15804+A1) für den gesamten Lebenszyklus berechnet, einschließlich Produktion, Nutzung und End-of-Life-Emissionen. Die Bilanzierung erfolgte anhand der in Rhino modellierten 3D-Strukturen in Kombination mit dem GH Plug-in von One Click LCA (Bilder 10, 11).

4.2 Bauhaus Tower

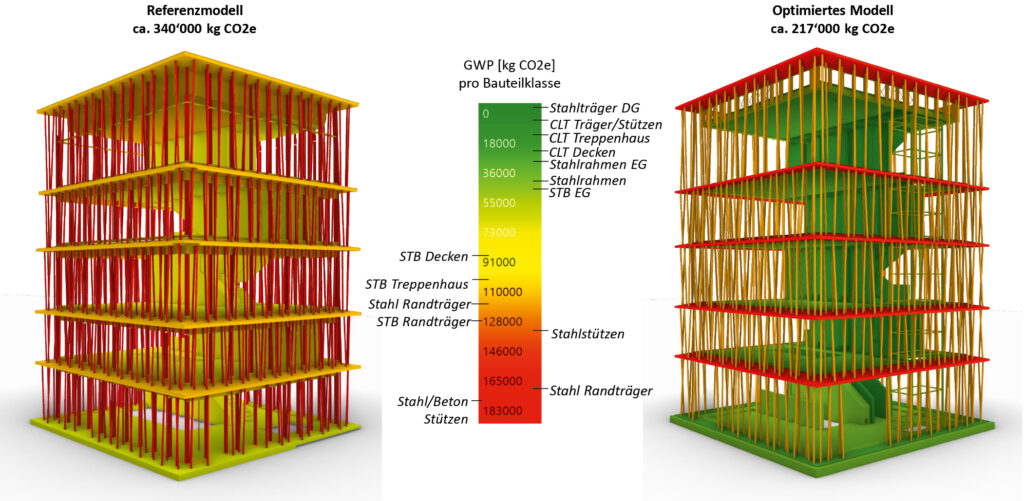

Teil der Erweiterung des Bauhaus-Archivs in Berlin (Entwurf Volker Staab Architekten) ist ein fünfgeschossiges Turmbauwerk, das wesentliche Funktionen der Öffentlichkeitsarbeit des Museums enthält. Die Hybridkonstruktion in Stahl- und Holzbauweise weist einen quadratischen Grundriss auf. Die Besonderheit der Konstruktion ist das außenliegende Stahltragwerk aus 112–156 sehr schlanken Stützen pro Geschoss, die leicht geneigt und zueinander versetzt den Hauptanteil des vertikalen und horizontalen Lastabtrags übernehmen. Im Verlauf des Entwurfsprozesses entstanden zwei alternative Konstruktionssysteme: Basis-Entwurf 1 als Stahl-Betonverbundbau mit vorgespannten Stahlbetondeckenplatten und ein optimierter Entwurf 2 als Stahlskelettbau mit Decken und Wänden aus Brettsperrholz (CLT). Entwurf 2 berücksichtigte v. a. Fragen einer schnellen, präzisen Montage in Verbindung mit dem Grundgedanken einer kreislaufgerechten Konstruktion. Unter Berücksichtigung der LCA-Phasen A1–A3, A4, C1–C4, D wird das GWP des optimierten Entwurfs im Vergleich zum Basismodell um ca. 36 % reduziert (Bild 12).

Für dieses Projekt wurde über die automatisierte Auswertung der 3D-Konstruktionsmodelle mit One Click LCA hinaus eine weitere Variante der Datenvisualisierung erprobt. Dazu wurden die generierten Daten in das Datenvisualisierungswerkzeug PowerBI importiert, um ein interaktives Dashboard zu erstellen. Durch das Dashboard wird die Veränderung des GWP zwischen den beiden Entwurfsvarianten verständlich, da einzelne Gebäudeklassen und Materialien interaktiv verglichen werden können. Die Klassen im Diagramm können per Mausklick ausgewählt werden und werden automatisch im 3D-Modell farblich gekennzeichnet. Eine Auswahl ist nach Material, Gebäudeklasse, LCA-Phase und der jeweiligen Modellvariante möglich. Je nach Bedarf können auch mehrere Kategorien ausgewählt werden.

5 Schlussfolgerungen

Für die Erstellung von Ökobilanzen im Hinblick auf das GWP (CO2-Emissionen) stehen Architekten und Ingenieuren verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl. Die einfachste Vorgehensweise ist die Verknüpfung der Gebäudemassen mit dem Global Warming Potential (GWP) der eingesetzten Materialien. Dafür ist ein einfaches Tabellenkalkulationsprogramm ausreichend. Nicht geeignet ist dieser Ansatz für die vergleichende Betrachtung einer Vielzahl von Konstruktionsvarianten, da die Massenermittlung ohne ein parametrisch gesteuertes Datenmodell einen hohen Arbeitsaufwand verursacht und durch die manuelle Eingabe eine hohe Fehleranfälligkeit aufweist. Ein sinnvolle Alternative bietet die Untersuchung an parametrischen Geometriemodellen von Regelgeschossen mit alternativen Bauteilvariationen. In Kombination mit skriptbasierten Anbindungen an öffentliche Datenbanken wie ÖKOBAUDAT oder kommerzielle Angebote wie One Click LCA können auch in den frühen Entwurfsphasen viele Konstruktionsalternativen mit unterschiedlichen Lebenszyklusszenarien analysiert werden (Variante 1) (Bild 13).

Ein alternativer Ansatz dazu ist der Einsatz eines digitalen Werkzeugs wie Cardinal LCA [6] oder das B+G Structural Web Tool [7], die das GWP aus der Kubatur und unterschiedlichen Gebäudeparametern einschätzen. Die damit generierten Schätzwerte des GWP der Gebäudeentwürfe können für die weitere Ausarbeitung als Bezugsgröße eine wichtige Entscheidungshilfe bieten (Variante 2) (Bild 14).

Das gilt insbesondere für Sonderbauten wie den Turm des Bauhaus-Archivs, das nicht bekannten Gebäudetypologien mit entsprechenden Referenzwerten entspricht.

Mit dem Beginn der Erstellung vollständiger 3D-Geometriemodelle im Entwurf ist der Einsatz von skriptbasierten LCA-Analysen zu empfehlen. Mit der Kombination aus Rhino und GH in Verbindung mit den Datenbanken von One Click LCA steht den Entwerfenden eine Vielzahl von Optionen für LCA-Analysen mit unterschiedlichster Betrachtungsweise zur Verfügung. Ein großer Vorteil dieser Kombination ist neben der automatisierten Auswertung jeder Variation des Gebäude- und Strukturmodells die Vielzahl an vergleichenden Darstellungsmöglichkeiten. Damit können im Gesamtzusammenhang Bauteile mit hohem GWP-Faktor identifiziert bzw. alle Entwurfsmodifikationen hinsichtlich ihres embodied carbon bewertet werden. Der Einsatz von vollständigen 3D-Modellen zur LCA-Analyse ist i. d. R. die Vorstufe zum Beginn eines BIM-Prozesses in der weiteren Gebäudeplanung.

6 Ausblick

Ein vollständiges Life Cycle Assessment eines Gebäudentwurfs erfordert eine umfangreiche und komplexe Analyse unterschiedlicher Parameter. Selbst die Reduktion auf die Bilanzierung der in der Konstruktion beinhalteten Kohlenstoffäquivalente oder des Global Warming Potential erfordert die vergleichende Betrachtung einer Vielzahl von Daten. Eine Automatisierung der Erzeugung der Datenmodelle eines Gebäudeentwurfs und ihrer Analyse erscheint unabdingbar, um Gestaltung und konstruktive Vielfalt mit der notwendigen Performance des architektonischen Raums zu ermöglichen. Obwohl für die Ökobilanzierung des Gebäudeentwurfs in den verschiedenen Planungsphasen erste digitale Werkzeuge und Methoden zur Verfügung stehen, fehlt aktuell eine konsequente Anwendung in der Architekturpraxis. Das gilt v. a. für die Kombination mit weiteren multimodalen Analysen im Entwurf zur Reduktion von Emissionen und Ressourcenverbrauch [8]. Um diesen Herausforderungen entscheidend begegnen zu können, müssen Ziele und Methoden sowie die Funktionalitäten der LCA-Werkzeuge über die aktuelle Stufe einfacher parametrischer Entwurfswerkzeuge hinaus weiterentwickelt werden [9]. Maschinelles Lernen erscheint hier als eine entscheidende Option auf dem Weg zu einer Entwurfspraxis für vielfältige kreislaufgerechte Konstruktionen.

Literatur

- Carroll, C. et al. (2021) Net-zero buildings. Where do we stand? Geneva: World Business Council for Sustainable Development. https://www.wbcsd.org/contentwbc/download/12446/185553/1 [Zugriff am: 10. Feb. 2023]

- Watson, N. (2020) Lean Design: 10 things to do now. The Structural Engineer: journal of the Institution of Structural Engineer 98, No. 8, pp. 12–14.

- Braune, A.; Ekhvaia, L.; Quante, K. (2021) Benchmarks für die Treibhausgasemissionen der Gebäudekonstruktion – Ergebnisse einer Studie mit 50 Gebäuden. Stuttgart: Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen – DGNB e. V.

- Khouli, S.; Viola, J.; Zeumer, M. (2014) Nachhaltig Konstruieren: Vom Tragwerksentwurf bis zur Materialwahl: Gebäude Ökologisch bilanzieren und optimieren. München: Institut für internationale Architektur-Dokumentation.

- Gibbons, O. P.; Orr, J. J. (2020) How to calculate embodied carbon [online]. London: The Institution of Structural Engineers. https://www.istructe.org/IStructE/media/Public/Resources/istructe-how-to-calculate-embodied-carbon.pdf [Zugriff am: 10. Feb. 2023]

- Chen, J.; Kharbanda, K.; Loganathan, H. (2021) Cardinal LCA v0.0.1 [Software]. Barcelona: McNeel Europe S. L. https://www.food4rhino.com/en/app/cardinal-lca [Zugriff am: 2. Dez. 2022]

- Haschke, N.; Gengnagel, C. (2023) Implementierung von Ökobilanzen in frühen Entwurfsphasen. nbau. Nachhaltig Bauen 2, H. 1, S. 26–30.

- Apellániz, D.; Aziz, S.; Weber, M.; Brechenmacher, E.; Ogarkova, S.; Gengnagel, C. (2022) Integration of life-cycle assessment in a multimodal building design approach. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 1078, No. 1, 012089.

- Apellániz, D.; Pettersson, B.; Gengnagel, C. (2022) A Flexible Reinforcement Learning Framework to Implement Cradle-to-Cradle in Early Design Stages in: Gengnagel, C. et al. [eds.] Towards Radical Regeneration: Design Modelling Symposium Berlin 2022. DMS 2022, Berlin, Sep. 26–28, 2022. Cham: Springer International Publishing, pp. 3–12.

- Choi, J.; Kim, H.; Kim, I. (2015) Open BIM-based quantity take-off system for schematic estimation of building frame in early design stage. Journal of Computational Design and Engineering 2, No. 1, pp. 16–25.

Autoren

Prof. Dr.-Ing. Christoph Gengnagel, gengnagel@udk-berlin.de

Diego Apellániz, d.apellaniz@udk-berlin.de

Universität der Künste Berlin