Zur Entwicklung des Strohballenbaus

Stroh ist als preiswertes Baumaterial mit sehr guten wärmedämmenden Eigenschaften in den letzten Jahren neu entdeckt worden. Hier werden die Bauweisen einführend beschrieben und die wichtigsten bautechnischen Besonderheiten aufgezeigt, auf die es beim Umgang mit dem Baustoff Stroh ankommt. Die Entwicklung des Strohballenbaus wird mit realisierten Beispielen aufgezeigt.

1 Allgemeines

Mit der Entwicklung von Heupressen ab 1861 und der Weiterentwicklung von Strohpressen entstanden in den 80er-Jahren des 19. Jahrhunderts in Nebraska, USA die ersten Strohballenbauten in lasttragender Bauweise. Dabei wurden die Wände lediglich aus aufgestapelten Strohballen errichtet, sodass die Dachkonstruktion direkt auf den Strohballen lag. Es gibt dort noch Bauten, die vor etwa 100 Jahren entstanden und noch genutzt werden. Bild 1 zeigt die Fawn Lake Ranch in Hyannis, Nebraska, die zwischen 1900 und 1914 mit lasttragenden Strohballen errichtet und 1940 durch einen Anbau in gleicher Bauweise ergänzt wurde.

Inzwischen ist der Strohballenbau weltweit verbreitet. Heute werden Strohballen überwiegend zur Ausfüllung von Holzskelettkonstruktionen verwendet, wobei immer mehr Firmen dazu übergehen, vorgefertigte Wand- und Dachelemente zu verwenden, um die Montagezeit auf der Baustelle zu verkürzen.

Ein frühes Beispiel dieser Bauweise ist das in Esslingen 2008 errichtete Einfamilienhaus der Architekten Erz und Gugel , bei dem wandhohe vorgefertigte Elemente montiert wurden (Bild 2). Um den Passivhausstandard mit einem U-Wert von 0,12 W/m²K zu erreichen, wurden die Wände außen zusätzlich mit einer Dämmung aus Holzweichfaserplatten versehen.

Bild 3 zeigt ein Wohnhaus der Architekten Kierulf und Prejsa in Stupava, Slowakei, dessen zweigeschossige Wände aus kleineren Modulelementen des EcoCocon-Systems zusammengesetzt sind.

Das höchste Gebäude, das mit vorgefertigten strohgefüllten Holzrahmenelementen in Deutschland errichtet wurde, entstand 2014 in Verden (Bild 4). Das Büro- und Ausstellungsgebäude der Architekten Ebers , Isselhard und Scharmer weist ein Untergeschoss aus hochgedämmten Hochlochziegeln auf, über dem fünf Geschosse aus lasttragenden geschosshohen Holzkastenelementen errichtet wurden.

Die 48 cm dicken Elemente sind außen mit einem dreilagigen Kalkputz und innen mit GK-Feuerschutzplatten und Lehmputz überdeckt. Die Decken bestehen aus 24 cm dickem Brettstapel holz. Das Dach ist mit einer extensiven Begrünung versehen. Das Gebäude erfüllt den Passivhausstandard. Vakuumröhrenkollektoren decken 93 % des Energiebedarfs, die restlichen 7 % werden durch ein Mikro-Blockheizkraftwerk abgedeckt. Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung vervollständigen das Energiekonzept. Der Plus-Energiestandard wird durch 170 m² Photovoltaikkollektoren erreicht.

Für das Wohn- und Seminarhaus in Stollberg, Österreich, der Architekten Georg und Martha Reinberg wurde ein weiteres Fertigteilbausystem entwickelt: Die Module, die bis zu einer Länge von 9 m produziert werden, bestehen aus Steico-Holzträgern, die beidseitig mit Strohballen gefüllt und mit lehmverputzten Holzplatten verkleidet sind. Die Bodenplatte und die Decken wurden aus entsprechenden Elementen erstellt (Bild 5).

Ein Beispiel für zusätzliche Wärmedämmung durch vorgehängte strohballengefüllte Elemente zeigt das siebengeschossige Mehrfamilienwohnhaus in St. Dié de Vosges, Frankreich. Seine Tragstruktur besteht aus kreuzlagenverleimten Holzpaneelen, die davor gehängten, mit Strohballen gefüllten Holzboxen messen 250 cm × 125 cm × 45 cm (Bild 6).

Die lasttragende Bauweise setzt sich in Europa erst langsam durch. Ein erstes Testgebäude entstand im Jahr 2000 an der Universität Kassel. Die vier 6 m langen vorgespannten Wände aus acht Lagen Strohkleinballen tragen eine Dachlast von 12 t (Bild 7) ([1], Kap. 24.1). Wichtig bei lasttragenden Strohballenwänden ist, dass die Vorspannung so groß gewählt wird, dass ein nachträgliches Setzen durch die Decken- oder Dachlast vermieden wird.

Aufsehen erregte das im Jahr 2008 in Langlaufers, Südtirol von Werner Schmidt erstellte Wohnhaus mit drei Geschossen aus lasttragenden, 1,20 m dicken Großballen. Das Dachgeschoss besteht aus einer pyramidenförmigen Holzkonstruktion, die mit 70 cm dicken Jumboballen belegt wurde (Bild 8).

Relativ neu ist die Verwendung von lasttragenden Strohballen für Gewölbekonstruktionen. Im Jahr 2007 entstanden unter Leitung des Autors drei tonnenförmige Wohneinheiten aus lasttragenden Strohballen in Tamera, Portugal. Die Tonnen wurden aus konisch geschnittenen Ballen in der statisch optimalen Form der umgekehrten Kettenlinie aufgeschichtet und geringfügig vorgespannt. Das Tonnengewölbe wurde von innen und außen mit einem dreilagigen Lehmputz überzogen und mit einem Gründach abgedeckt (Bild 9).

Im Jahr 2013 wurden in Buchberg-Wangelin fünf Wohneinheiten als lasttragende Strohballentonnen fertiggestellt, entworfen vom Autor mit Tobias Weyhe. Dafür wurde unter Leitung des Autors an der Universität Kassel ein spezielles Schneidegerät entwickelt, das die Ballen auf beiden Seiten gleichzeitig in unterschiedlichen Winkeln mit einer Genauigkeit von 1° beschneiden kann ([1], Kap. 9, 24.37, Bild 9.6 (Bild 10)).

Im Jahr 2010 wurde in Hrubý Súr, Slowakei, ein vom Autor mit Björn Kierulf entworfenes Bürogebäude errichtet, dessen zentraler Raum von einer lasttragenden Strohballenkuppel mit einem lichten Durchmesser von 6,20 m überdeckt ist und der von sechs lasttragenden Strohballentonnen umgeben ist (Bild 11). Auch bei diesem Gebäude wurden die Strohballen mit dem vorher beschriebenen Gerät konisch beschnitten.

2 Nachhaltigkeit

Stroh ist ein jährlich nachwachsender Rohstoff, der in vielen Gegenden der Welt lokal verfügbar ist und der am Ende seiner Nutzung wieder in den natürlichen Kreislauf der Natur eingebracht werden kann. Stroh bereitet keine Entsorgungsprobleme. Beim Rückbau kann es leicht von übrigen Bauteilen getrennt und bspw. als Mulch im Garten oder in der Landwirtschaft zur Bodenauflockerung verwendet werden.

Zur Herstellung der Strohballen und für ihren Transport an die Baustelle wird im Vergleich zu anderen Baumaterialien nur wenig Energie benötigt; dadurch trägt diese Bauweise kaum zur Umweltbelastung bei. Zur Herstellung der Strohballen für 1 m² Wandfläche mit einem U-Wert von 0,15 W/(m² · K) werden ca. 3 kWh an Energie benötigt, während zur Produktion einer entsprechenden Wärmedämmung aus Polystyrolschaum etwa 100 kWh Energie erforderlich sind [2].

Stroh besteht zu 42 % aus Kohlenstoff. Das bedeutet: 1 t Stroh speichert 420 kg Kohlenstoff. 1 kg Stroh entlastet somit die Umwelt um 1,5 kg CO2 .

Stroh hat eine sehr gute Wärmedämmwirkung. Der Bemessungswert nach der europäischen ETA-17/0247 beträgt für Baustrohballen λ = 0,049 W/(m · K), bei überwiegend senkrecht zur Wärmestromrichtung liegenden Halmen.

Der Primärenergieinhalt von Kleinballen beträgt 63 kWh/t, der von Quaderballen 50 kWh/t [2]. Durch den äußerst geringen Primärenergiebedarf, durch die Speicherung von Kohlenstoff und durch die hohe Wärmedämmwirkung des Strohs tragen Strohballenhäuser wesentlich zu einer CO2-Reduktion im Bauwesen bei.

3 Brandverhalten und Ausblick

Die Brennbarkeit von Strohballen ist unbedeutend, wenn die gepressten Ballen in der Wand beidseitig mit Putz überzogen sind. Der Feuerwiderstand beträgt 90 min (F90-B) bei 10 mm Kalkputz und 30 min (F30-B) bei 8 mm Lehmputz [3].

Mit den hervorragenden bauphysikalischen und Umwelteigenschaften werden künftig wieder mehr natürlich gedämmte, dauerhafte Wohnhäuser aus Strohballen gebaut werden können. Das Gemeinschaftswohnprojekt querbeet in Lüneburg zeigt auf, wie urbanes Bauen in Gebäudeklasse 4 mit Stroh, Holz und Lehm heute funktionieren kann [4].

Literatur

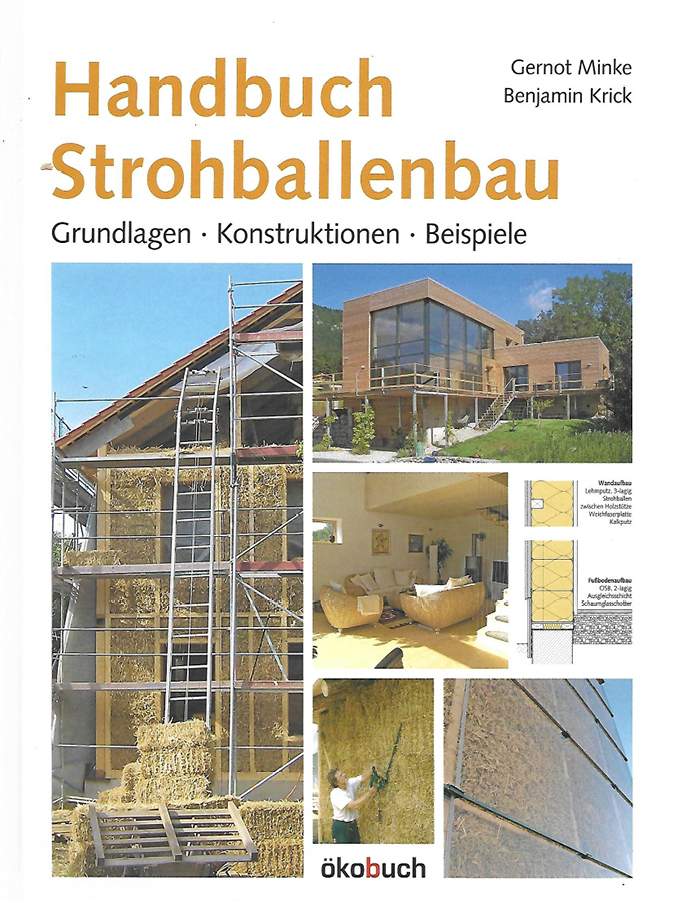

- Minke, G.; Krick, B. (2023) Handbuch Strohballenbau . 4. Aufl. Rastede: ökobuch Verlag.

- Krick, B. (2008) Untersuchung von Strohballen und Strohballenkonstruktionen hinsichtlich ihrer Anwendung für ein energiesparendes Bauen unter besonderer Berücksichtigung der lasttragenden Bauweise [Dissertation]. Universität Kassel, FB 6. Kassel: kassel university press.

- FASBA [Hrsg.] Gesund, nachhaltig, regional – entdecke den Strohballenbau [online]. Verden: Fachverband Strohballenbau Deutschland e. V. https://www.fasba.de

- Scharmer, D.; Holtermann, V.; Kern, E.; Klattenhoff, H.; Nägele, A. (2025) Mehrgeschossig mit Stroh: Gemeinschaftswohnprojekt querbeet . nbau . Nachhaltig Bauen 3, H. 1, S. 28–36. https://www.nbau.org/2025/02/25/mehrgeschossig-mit-stroh-gemeinschaftswohnprojekt-querbeet

Autor:in

Univ.-Prof. em. Dr.-Ing. Gernot Minke, minke@asl.uni-kassel.de

Architekt, Kassel

gernotminke.de